© Boris Lurie Art Foundation

Schrei nach Humanität: NO!Art-Künstler Boris Lurie an seinem 100. Geburtstag

Der Künstler Boris Lurie hat seine Erlebnisse und Traumata als Shoah-Überlebender in schockierenden Collagen theamtisiert. In Venedig ehrt eine Retrospektive sein aufrüttelndes Werk.

Stand:

Dicht gedrängt stehen die Männer am Stacheldrahtzaun. Ausgemergelt, in Gefangenenkleidung und mit weit aufgerissenen Augen. „Survivors of Buchenwald“ steht unter dem Zeitungsfoto. Rundherum sind Bilder einer barbusigen Blondine montiert. „Saturation Painting (Buchenwald)“ hat Boris Lurie die um 1963 entstandene Collage betitelt, was soviel wie Sättigung bedeutet, aber auch Ausnutzung.

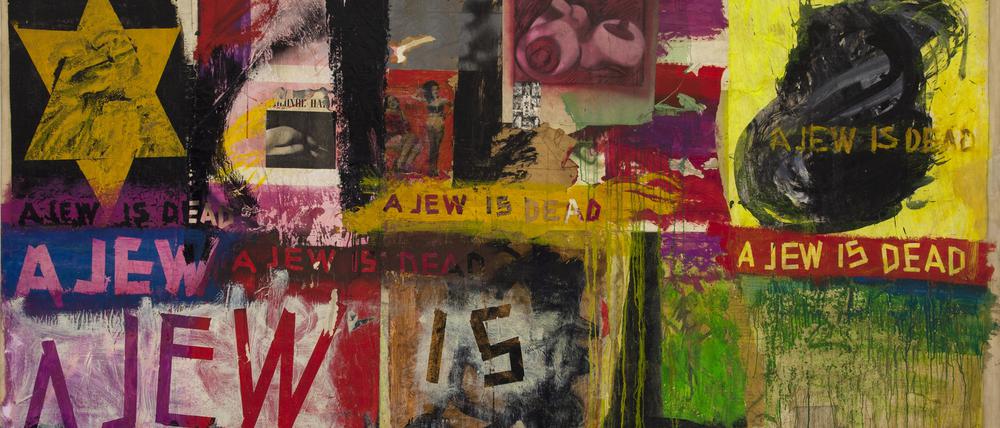

Holocaust und Pornografie. Der direkte Zusammenprall mutet nicht nur in den Gemäuern der Scuola Grande San Giovanni Evangelista wie ein Sakrileg an. Doch der Raum der ehemaligen Grabstätte könnte für die Kunst von Boris Lurie passender kaum sein. „Life with the Dead“, lautet der Titel der Ausstellung, die parallel zur 60. Venedig-Biennale an den NO!art-Künstler erinnert.

Die New Yorker Boris Lurie Art Foundation und das Museum Zentrum für verfolgte Künste Solingen würdigen den 1924 in Leningrad, heute wieder St. Petersburg, geborenen Künstler in einer überaus eindrücklichen und bewegenden Retrospektive mit mehr als 50 Collagen, Objekten und Malerei aus den 1950er- bis 70er-Jahren.

Rebellion gegen das Establishment

Ein schonungsloses Werk ist zu sehen, das unmittelbar mit den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, mit Luries Biografie und traumatischen Erfahrungen verbunden ist. 1925 müssen die russisch-jüdischen Eltern vor den Sowjets nach Lettland flüchten. Boris wächst mit zwei älteren Schwestern in Riga auf, wo er das deutschsprachige jüdische Gymnasium besucht. Nach der Okkupation durch die Sowjetunion 1940 wird die lettische Hauptstadt ein Jahr später von Nazi-Truppen besetzt. Die Familie muss in verschiedene Ghettos ziehen.

© Boris Lurie Art Foundation

Jüdische Frauen, Kinder und Alte werden im Winter auf zehn Kilometer lange Todesmärsche in den Wald von Rumbula gezwungen. Sie müssen ihre Kleider ausziehen; dann werden die weit über 25.000 Menschen erschossen. Unter den Opfern sind Boris’ Mutter, seine Schwester Jeanne, seine Großmutter und seine Jugendliebe.

Aus dem KZ befreit

Der Vater und Boris werden in Konzentrations- und Arbeitslager deportiert. Zunächst in Lettland und Polen, zuletzt in das KZ Buchenwald und ein Arbeitslager nahe Magdeburg. Im April 1945 werden sie von den US-Truppen befreit und gelangen im Juni 1946 mit einem Marineschiff nach New York.

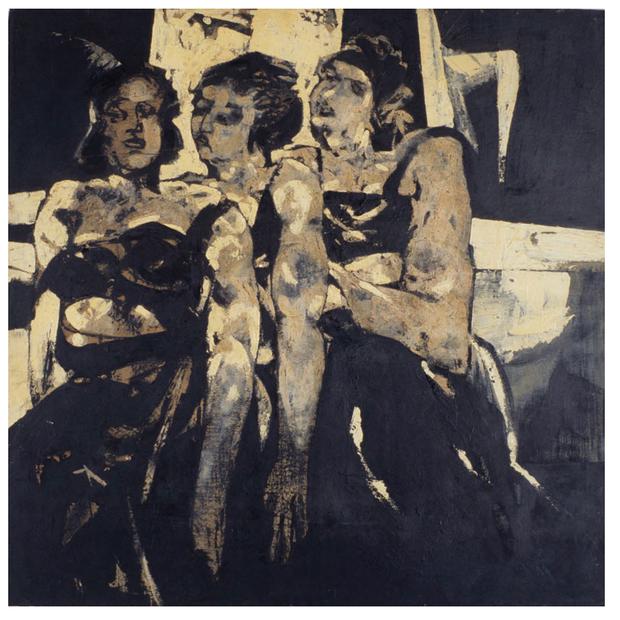

Lurie hält sich mit Gelegenheitsjobs als Illustrator über Wasser, studiert kurze Zeit an der Art Student’s League und beginnt seine „war series“. Die industrialisierten Massenmorde und die Toten werden ihn zeitlebens nicht loslassen.

Auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen stößt er auf Fotografien aus den Konzentrationslagern, die Eingang in erste Collagen finden. 1959 gründet Lurie gemeinsam mit Sam Goodman und Stanley Fisher die NO!art-Bewegung. Das rebellische Trio provoziert, schockiert und mischt den Kunstmarkt mit Manifesten oder den „shit sculptures“ auf.

Mit kraftvoller Vehemenz rüttelt Lurie die Erinnerung an die Shoa wach, indem er sie in großformatiger collagierter Malerei wie „Big NO Painting“, „Lolita“ oder „Lumumba is Dead (Adieu Amerique)“ mit der Gegenwart verknüpfte. Künstlerisch gegen Kapitalismus und Imperialismus, Totalitarismus, Rassismus und Konsumismus aufbegehrte.

Das große „NO“

Die verstörende Wirkung der KZ-Bilder steigert er mit Pin-Ups und Zeitungsausschnitten, mit Werbung und Wortbildern, mit rauschhaften Farbsetzungen und in jeder Collage, auf jeder Leinwand mit mindestens einem NO. Markenzeichen und Haltung, Appell und Verweigerung zugleich.

© Gutes im Falschen/Center for Persecuted Arts

Die Betrachtenden traktiert er so oft und so massiv mit Knochen, Leichen und Pornos bis das nackte Fleisch bar jeglicher Erotik ist. Er setzt auf die Katharsis, indem er Sexismus und den Objektcharakter der Frau anprangert und auf die Perversion der Lust der Folterer beim Quälen und Töten verweist.

Gegen Zeitgeist, Glamour und Oberflächlichkeit schreibt Lurie seiner Kunst in blutroter Farbe „Anti-Pop“ ein und bezeichnet den Kunstmarkt seiner Wahlheimat bisweilen als „Weltkunstkonzentrationslager New York“. In der Opferrolle sah sich der Nein-Sager nie.

Nach der Ehe mit der Französin Béatrice Lecornu begegnet der Künstler 1962 Gertrude Stein (nicht zu verwechseln mit der amerikanischen Schriftstellerin), die seine Partnerin wird und eine Galerie in der eleganten Madison Avenue eröffnet. Boris Lurie fährt mit einem VW-Käfer vor, bezieht ein Atelier in der von Armut geprägten Lower East Side.

Wie er überhaupt einen bescheidenen und unprätentiösen Lebensstil führte. Das Atelier – das wie seine Kunst einem Memento mori glich – gab er auch nicht auf, als er durch erfolgreiches Anlegen an der Börse und Immobilien ein Vermögen erworben hatte. Anstatt in Luxus zu schwelgen, kaufte der Mann mit dem Oberlippenbart und den wachen, suchenden Augen, der sieben Sprachen beherrschte, seine NO!art zurück und verfügte, dass das Geld dereinst in eine Stiftung fließt.

Im Januar 2008 verstarb Boris Lurie in New York. Seine letzte Ruhestätte fand er im israelischen Haifa. Zwei Jahre nach seinem Tod gründete Gertrude Stein die Boris Lurie Art Foundation, deren Präsidentin sie bis heute ist und die mit weltweiter und kluger Ausstellungstätigkeit Luries Werk und seine bis heute währende politische Brisanz und Aktualität unter Beweis stellt. Denn so wütend, aggressiv und provokativ diese Kunst wirkt, so ist sie vor allem ein Schrei nach Humanität.

Laut und markerschütternd ist auch Jana Shostaks „Eine Minute Schrei für Belarus“, den die in Polen lebende Künstlerin zur Ausstellungseröffnung im Neuen Museum Nürnberg performt. Unter dem Titel „Testimony“ stehen frühe Zeichnungen und Malerei von Boris Lurie im Zentrum respektive im Dialog mit zeitgenössischer Kunst aus Osteuropa.

Luries von 1946 bis 1948 entstandene „war series“, versammelt Bleistiftzeichnungen von Körperfragmenten und Menschen aus den Lagern sowie Malerei, des jungen, stilistisch noch suchenden Künstlers.

Kuratorin Paulina Olszewska hat zehn Künstler*innen ausgewählt, deren Installationen, Videos, Malerei, Objekt- und Konzeptkunst spannende Traditionslinien von den Werken Luries in die Gegenwart nachzeichnen und Zeugnis ablegen von der künstlerischen Notwendigkeit des heute vor einhundert Jahren geborenen Ausnahmekünstlers.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: