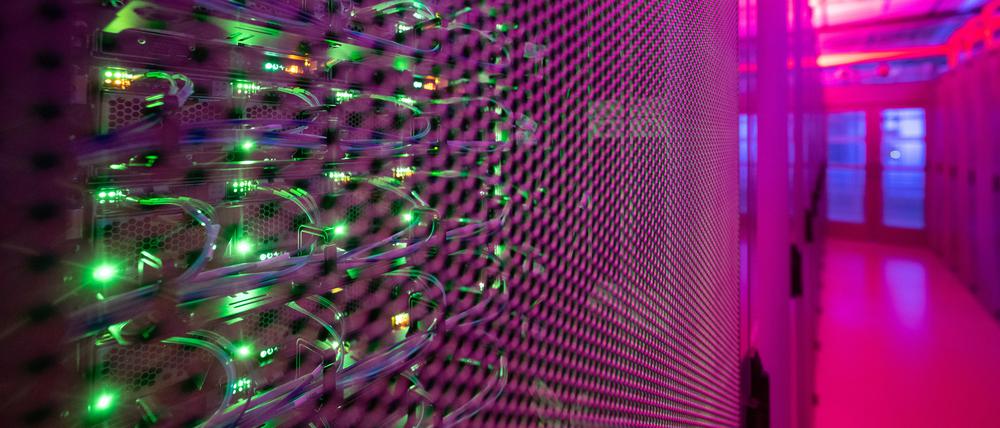

© dpa/Sebastian Gollnow

SAP, Telekom, Schwarz-Gruppe: Neues Konsortium will AI Gigafactory bauen

Es sind die Fabriken der Zukunft: Die EU fördert den Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Deutsche Konzerne verhandeln über ein Konsortium für eine solche Anlage.

- Christof Kerkmann

- Stephan Scheuer

- Luisa Bomke

Stand:

Es wäre die vermutlich größte Kooperation im Bereich Künstliche Intelligenz (KI, oder englisch AI), die die Bundesrepublik bislang gesehen hat: Mehrere große deutsche Technologieunternehmen wollen gemeinsam eine AI Gigafactory bauen.

SAP, Deutsche Telekom, Ionos, die Schwarz-Gruppe und Siemens verhandeln nach Handelsblatt-Informationen über eine gemeinsame Bewerbung bei der Europäischen Union (EU) für ein solches gigantisches Rechenzentrum für KI-Anwendungen. Es gebe intensive Gespräche, berichteten fünf Manager aus der Branche.

Auf der Konferenz „Technology Experience Convention“ (TECH), die die Handelsblatt Media Group mit Schwarz Digits und weiteren Partnern in Heilbronn ausrichtet, sagte SAP-Vorstandsmitglied Thomas Saueressig zu AI Gigafactories: „Es geht nur in Partnerschaft, das ist ganz klar. Welches Modell das richtige ist, wird gerade diskutiert.“ Und Rolf Schumann, Chief Digital Officer der Schwarz-Gruppe, betonte in einer Podiumsdiskussion: „Wir hoffen, dass wir alle zusammenbringen, die Sache hinbekommen und es gemeinsam durchziehen.“

Einige wichtige Details sind aber noch offen, bevor die Frist für die erste Interessensbekundung am 20. Juni abläuft – etwa, an welchen Standorten die Rechenkapazitäten entstehen sollen. Eine mit dem Verfahren vertraute Person sagte dem Handelsblatt: „Die beteiligten Akteure wollten sich diese Woche zusammensetzen, um final zu klären, mit welchem Konzept Deutschland ins Rennen geht.“ In anderen EU-Mitgliedstaaten seien vergleichbare Projekte in der Planung bereits weiter.

Die EU-Kommission schlägt den Bau von europaweit fünf AI Gigafactories vor. Mit 100.000 oder mehr Spezialchips, sogenannten GPUs, sollen sie sich für das Training großer Sprachmodelle eignen, wie sie etwa OpenAI als Grundlage für seinen Chatbot ChatGPT nutzt. Aktuell verfügen die größten Anlagen in Deutschland über lediglich 25.000 GPUs. Ziel sei eine „Weltklasse-Infrastruktur“ für Forschung, Start-ups und Konzerne, heißt es weiter.

Bundesregierung zeigt großes Interesse

Die EU reagiert damit auf die Stargate-Initiative in den USA – ein Konsortium aus großen Investoren wie Softbank, OpenAI und Oracle, das in den kommenden vier Jahren knapp 500 Milliarden Euro in KI-Infrastruktur investieren will. Bei der Präsentation Ende Januar sprach US-Präsident Donald Trump davon, dass bis zu 20 „kolossale Rechenzentren“ und 100.000 neue Jobs entstehen sollen.

Weltweit äußern Expertinnen und Experten seither die Sorge, dass die USA ihren Vorsprung im globalen KI-Wettlauf damit weiter ausbauen – und ein Monopol entstehen könnte. So warnte etwa Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom: „Zieht die EU nicht nach und erhöht ihre Anstrengungen massiv, wird die US-Führungsrolle bei KI ebenso zementiert werden wie unsere digitale Abhängigkeit.“

Der Prozess läuft noch, und ich muss persönlich sagen, dass es noch offene Fragen gibt.

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) auf der TECH

Mit dem Aufbau eigener Gigafabriken will Brüssel nun gegensteuern. Bereits vor einigen Wochen hatte Henna Virkkunen, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Technologie, dem Handelsblatt erklärt, das Interesse an den sogenannten Gigafactories sei „immens“. Rund ein Dutzend Konsortien hätten bereits ihr Interesse bekundet.

Beispiel Frankreich: Der Rechenzentrumsbetreiber OVH erklärte, dass er den Aufbau von Gigafactories mit EU-Unterstützung befürworte, „um die Entwicklung von europäischen KI-Modellen und einem europäischen Cloud-Ökosystem zu fördern“.

Auch bei der neuen Bundesregierung ist das Interesse groß: Die schwarz-rote Koalition will sich darum bemühen, mindestens eine Anlage „nach Deutschland zu holen“, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Details wollte Digitalminister Karsten Wildberger auf der TECH nicht preisgeben: „Der Prozess läuft noch, und ich muss persönlich sagen, dass es noch offene Fragen gibt.“

Finanzierung mit staatlicher Hilfe

Bei einigen der offenen Fragen geht es um die Wirtschaftlichkeit. Rechenzentren für Künstliche Intelligenz sind enorm teuer, insbesondere wegen der Spezialchips für Training und Nutzung von Basismodellen. Die EU-Kommission schätzt die Investitionen auf drei bis fünf Milliarden Euro pro Anlage, einige Branchenvertreter sogar auf sechs Milliarden Euro.

Angesichts der hohen Kosten schlägt die EU in ihrem „Aufruf zur Interessensbekundung“ eine Public-Private-Partnership vor, eine Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Staat also. Bis zu 35 Prozent der Investitionen soll der Staat beisteuern, den Rest müssen die beteiligten Unternehmen und Investmentfonds aufbringen. Den Betrieb soll die Privatwirtschaft vollständig stemmen.

In der Branche wird das Konzept zwar als reizvoll bewertet. Die globalen Investitionen in Künstliche Intelligenz steigen stark, nach Einschätzung des Beratungshauses McKinsey werden bis 2030 fast sieben Billionen Dollar für den Ausbau von Rechenzentrum benötigt, wovon eine Summe von 5,2 Billionen Dollar auf KI-bezogene Ausrüstung entfällt.

Den Großteil der Investitionen stemmen die Cloudkonzerne Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google und Oracle – Europa ist in diesem Markt im höchsten Maße von Amerika abhängig. Mit dem Projekt, so die Hoffnung, können sich die Unternehmen zwischen Dublin und Dubrovnik zumindest einen Teil des Marktes sichern.

Ohne wirksame Maßnahmen zur Senkung der laufenden Energiekosten ist ein wirtschaftlicher Betrieb in Ländern wie Deutschland kaum möglich.

Oliver Menzel, Chef der Firma Maincubes, die derzeit mehrere Rechenzentren in Deutschland baut.

Gleichzeitig stellen sich viele europäische Unternehmen die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. In Deutschland liegt die Nachfrage nach Rechenleistung derzeit deutlich unterhalb von 100.000 GPUs, ist in Branchenkreisen zu hören. Der Aufbau einer KI-Fabrik wäre zum jetzigen Zeitpunkt demnach mit erheblichen Risiken verbunden.

SAP-Vorstand Thomas Saueressig betonte daher: „Wir müssen eine betriebswirtschaftliche Diskussion führen.“ So sei zu überlegen, ob man die Anlage in mehreren Schritten aufbaue und mit wachsender Nachfrage die Kapazität erhöhe – „dann sind die Stückkosten niedriger“. Wichtig sei zudem, dass der Staat als Ankerkunde auftrete und einen gewissen Umsatz garantiere.

Oliver Menzel, Chef der Firma Maincubes, die derzeit mehrere Rechenzentren in Deutschland baut, warnte zudem: „Ohne wirksame Maßnahmen zur Senkung der laufenden Energiekosten ist ein wirtschaftlicher Betrieb in Ländern wie Deutschland kaum möglich.“ Nötig seien „stabile, planbare Rahmenbedingungen, nicht nur einmalige Förderungen“.

Wer baut die AI Gigafactory?

In den Hintergrundgesprächen ist daher noch einiges zu klären. Erstens: Wie könnte der Staat eine AI Gigafactory mit Aufträgen unterstützen? Im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung steht schließlich, dass der öffentliche Sektor als „Ankerkunde“ für die digitale Wirtschaft auftreten soll.

Zweitens: Wie verändert sich die Kalkulation, wenn mehrere Unternehmen die Infrastruktur gemeinsam nutzen? Die Auslastung wäre gleich höher, schildert ein Manager, der an den Diskussionen beteiligt ist, die Überlegungen. Neben den Cloudanbietern könnte auch Siemens die Kapazitäten nutzen – der Technologiekonzern hat jüngst angekündigt, ein KI-Basismodell für die Industrie zu entwickeln.

Was bei der Diskussion helfen dürfte: Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, kurz Acatech, hat bereits 2024 eine Taskforce für eine „souveräne Cloud- und KI-Infrastruktur“ in Deutschland gegründet – maßgeblich auf Initiative von Henning Kagermann, der als früherer SAP-Chef und erfahrener Politikberater seine Kontakte nutzte. Daran beteiligt: Telekom, Ionos, SAP, Schwarz Digits sowie die Fraunhofer-Gesellschaft.

Drittens besteht nach Handelsblatt-Informationen aus Branchenkreisen noch kein allgemeiner Konsens darüber, wer die Infrastruktur federführend bauen soll.

Das Forschungszentrum Jülich ist stark im Rennen um die Gigafabriken.

Holger Hoos, Humboldt-Professor für Künstliche Intelligenz an der RWTH Aachen

So ließ die Deutsche Telekom Ansprüche erkennen. Christine Knackfuß-Nicolic, Technikchefin der Tochterfirma T-Systems, sagte dem Handelsblatt: „Die Deutsche Telekom ist bereit, bei der AI Gigafactory Initiative eine führende Rolle zu übernehmen und in souveräne Infrastrukturen zu investieren. Wir laden Partner aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ein, sich uns anzuschließen.“

Gut positioniert sieht sich auch das Forschungszentrum Jülich. Zusammen mit der RWTH Aachen und weiteren Partnern bildet es die sogenannte KI-Fabrik JAIF (Jülich Aachen Infrastructure for AI Innovation).

„Das Forschungszentrum Jülich ist stark im Rennen um die Gigafabriken“, sagte Holger Hoos, Humboldt-Professor für Künstliche Intelligenz an der RWTH Aachen, dem Handelsblatt. In dieser Woche seien Gespräche mit der Deutschen Telekom und anderen Partnern geplant, um die Bewerbung weiter zu konkretisieren. Auch Jülich hatte bereits öffentlich erklärt, sich als Standort für eine der Gigafabriken bewerben zu wollen.

Das Projekt dürfte indes auch für die Schwarz-Gruppe und ihre Cloudtochter Schwarz Digits reizvoll sein. Das Unternehmen baut derzeit auf einem alten Kraftwerksgelände in Lübbenau, Brandenburg, ein Rechenzentrum. Mit einer Fläche von 13 Hektar und einer Leistung von bis zu 200 Megawatt würde sich die Anlage als AI Gigafactory eignen. Die Fertigstellung ist bis Ende 2027 geplant.

Als Alternative zu US-Cloudspezialisten

Das Projekt wäre für Schwarz Digits ein Prestigeerfolg. Das Unternehmen baut sein Cloudgeschäft mit mehreren Initiativen aus und betont dabei den Wert der digitalen Souveränität. So kündigte das Management auf der TECH an, das Programmpaket RISE with SAP künftig auf seiner Infrastruktur anzubieten, vermarktet als Alternative zu den US-Cloudspezialisten. Auch die Kommunikationslösung Wire soll bald verfügbar sein.

In Branchen- und Politikkreisen hält man es für eine denkbare Lösung, dass die deutsche AI Gigafactory nicht an einem einzelnen Standort entsteht. Bei einer Verteilung der Rechenressourcen, so ein Insider, könne man neben den Unternehmen auch Forschungseinrichtungen berücksichtigen, zumal die EU ihre Rolle in ihrem Konzept hervorhebt.

Viel Zeit für Diskussionen bleibt nicht mehr: Die EU erwartet die Interessensbekundungen in knapp vier Wochen. „Bis dahin müssen wir geklärt haben, was eingereicht werden soll“, sagte KI-Professor Hoos. Noch fehle eine verbindliche Entscheidung zu Struktur und Ausrichtung des deutschen Beitrags. Ohne klare Koordination könne dies zu Nachteilen im europäischen Wettbewerb führen.

Dieser Artikel erschien zunächst im Handelsblatt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: