© Thilo Rückeis

Von Lothar Heinke und Thomas Loy: Artenvielfalt in Einweckgläsern

Zum 200. Geburtstag des Naturkundemuseums wurde der Ostflügel eröffnet

Stand:

Berlin - Tanzende Mücken, galoppierende Saurier, bunte Schmetterlinge und Käfer, die in Schubladen verschwinden – schon am Anfang der Schau zum Jubiläum des Museums für Naturkunde illustrieren diese Stars, was man hier feiert: Seit 200 Jahren werden in Berlin naturhistorische Objekte gesammelt und erforscht, bewahrt und weitervermittelt. Die gestern eröffnete Ausstellung „Klasse, Ordnung, Art“ möchte an vielerlei Beispielen und Exponaten zeigen, weshalb sich das Haus in der Invalidenstraße mit seinem Sammeln und Forschen einen weltweit guten Ruf erworben hat.

Die einzelnen Epochen – die ersten Sammlungen datieren ab der Gründung der Universität im Jahre 1810, das heutige Naturkundemuseum wurde 1889 eingeweiht – werden lebendig gemacht: Ältestes Sammlungsstück ist eine Beschreibung von Tieren, Pflanzen und Steinen von 1615, man sieht Mineralien, die Zar Alexander I. Preußens König geschenkt hat, 3081 Stücke in 31 Kisten. Rasch verfliegen die Jahrhunderte, plötzlich steht da ein kleiner Panda, den die Engländer auf einer „Reichsjagdausstellung“ 1937 als Beute aus China präsentiert und am Ende wohl dem Museum überlassen hatten. Kurz vor Ende des 2. Weltkrieges war die Bibliothek des Hauses in 159 Kisten, 22 Tonnen schwer, nach Altglietzen ausgelagert worden.

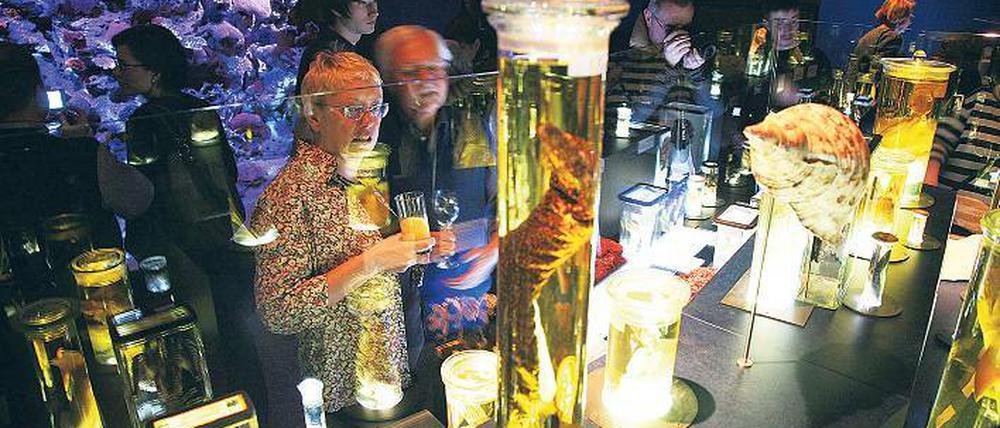

Solche Geschichten ziehen sich bis in die Gegenwart, Generaldirektor Leinefelder sagt, es gehöre zur Ironie der Geschichte, dass das Naturkundemuseum zwar als erstes nach dem 2. Weltkrieg seine Pforten öffnete, der zerbombte Ostflügel aber Berlins letzte Kriegsruine war. Auch das ist nun Geschichte. Senator Zöllner lobte den Wiederaufbau für fast 30 Millionen Euro als Bereicherung für die ganze City und für Berlin als Wissenschaftsstandort. In diesem Ostflügel ist nun die „Nass-Sammlung“ untergebracht. Da stehen – und eine ganze Batterie davon kann besichtigt werden – 276000 Gläser aller Art und Größe mit etwa einer Million eingelegter Fische, Säugetiere, Würmer, Krebse, Spinnen, Reptilien, Amphibien. Alkoholgehalt: fast 82 000 Liter. „Das übergeordnete Forschungsthema ist auch hier die Evolution der Erde und des Lebens“, sagt der wissenschaftliche Geschäftsführer Andreas Kunkel. Die artenreiche Einweckgläser-Sammlung gehört zu den zehn größten der Welt.

Im rekonstruierten Ostflügel des Naturkundemuseums hat die weltberühmte Tiersammlung endlich ein brandschutzsicheres Zuhause gefunden. Damit ist eine der letzten prominenten Kriegsruinen Berlins beseitigt. Am 3. Februar 1945, bei einem Tagesangriff der US-Airforce, schlug eine Bombe in den Ostflügel ein und zerstörte die Stützpfeiler. Große Teile des Gebäudes stürzten ein. Im Luftschutzraum starben mehrere Menschen. Die großen Walskelette wurden verschüttet und die Säle für Insekten und Säugetiere zerstört.

Während andere Teile des Museums nach dem Krieg notdürftig instandgesetzt wurden, blieb der Ostflügel bis 2006 eine Ruine. Doch die drangvolle Enge im Museum, dessen Sammlungen jedes Jahr anwachsen, erzwang schließlich den Wiederaufbau. Knapp 30 Millionen Euro gaben Land und Bund dafür aus. Erneuert wurden auch die angrenzenden „Kopfbauten“, in denen moderne Labore und Büros entstanden sind.

Das Architekturbüro Diener & Diener aus Berlin plante den neuen Ostflügel als modernen Betonbau mit historischem Fassadenrelief. Ruinenreste wurden in den Bau integriert und farblich abgesetzt. Fensternischen mussten allerdings, wo noch vorhanden, zugemauert werden, da kein Tageslicht in die Säle dringen soll.

Auf mehr als 3000 Quadratmetern können nun Tierpräparate gelagert werden, die bislang über das Museum verstreut waren. Bei einem Raumklima von konstant 15 Grad ist die Brandgefahr minimiert. Außerdem verflüchtigt sich nicht mehr so viel vergällter Alkohol aus den Glaszylindern. Bislang waren die Mitarbeiter und Forscher des Hauses das ganze Jahr hindurch mit Konzentrationskontrolle und Nachfüllen beschäftigt. Bis zu 1000 Liter wurden im Jahr verbraucht, schätzt Peter Bartsch, der für den Umzug der Nasssammlung zuständig ist.

Der sechs Meter hohe Saal mit den Fisch- und Reptilienpräparaten im Erdgeschoss ist für das Publikum zugänglich. Hier lagern auf zwei Ebenen rund 80 000 Glaszylinder. Auf Terrazzoboden wandelt der Besucher an einer begehbaren Großvitrine entlang wie an einer gläsernen Schatzkammer, die ihre eindrucksvollsten Preziosen nach außen kehrt. Im Innern der Vitrine dürfen sich nur Forscher und Konservatoren bewegen. Die oberen Stockwerke sind nicht zugänglich und deshalb nüchterner und technischer gestaltet. Im Dachgeschoss sind neue Werkstätten für die Präparatoren eingerichtet worden. Damit verbessern sich deren Arbeitsbedingungen erheblich.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: