© dpa

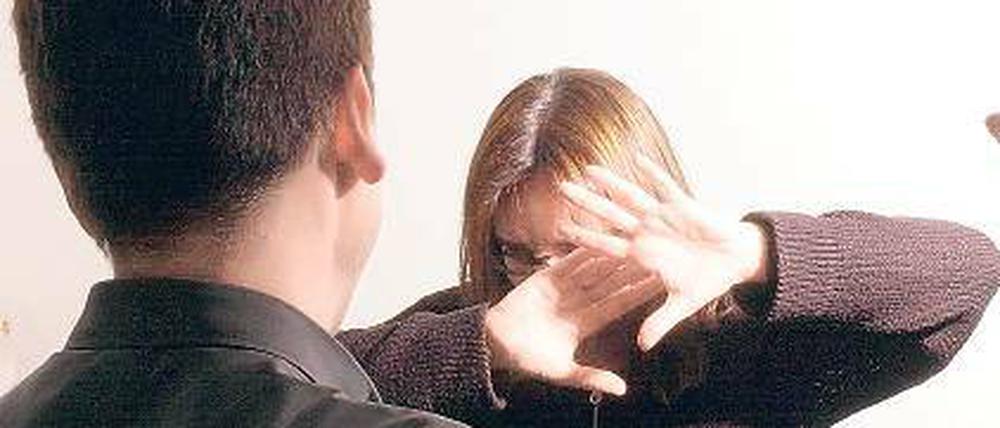

Von Marion van der Kraats: „Wer wegschaut, schützt die Täter“

Gewalt in Familien: Deutlich mehr Verfahren / Beratungsstellen kritisieren „chronische Unterfinanzierung“

Stand:

Potsdam - Ein lautstarker Streit in der Wohnung nebenan. Mobiliar geht zu Bruch, Schreie sind zu hören. Auch wenn Nachbarn helfen wollen – Gewalt in der Familie bleibt ein schwieriges Thema. Zu oft schweigen die Opfer. Aus Scham, aus Angst – oder zum Schutz der Familie.

Rund 40 00 Frauen und Kinder suchen jährlich in Deutschland Zuflucht in Frauenhäusern. Seit Jahren bewegt sich die Anzahl der Strafverfahren auf einem hohen Niveau – ganz zu schweigen von der Dunkelziffer. „Durch Schläge und Drohungen eingeschüchterte Frauen haben häufig Angst, ihre Peiniger anzuzeigen“, erklärt Brandenburgs Justizminister Volkmar Schöneburg (Linke). Anlässlich des Internationalen Gedenktages „Nein zu Gewalt an Frauen“ am Donnerstag forderte er Mitwisser auf, die Augen vor der Pein nicht zu verschließen. „Gleichgültigkeit oder mangelnder Mut ermuntert tendenziell die Täter zu neuer Gewalt.“ Einschreiten und Aufbegehren ist also gefragt.

„Wer wegschaut, schützt die Täter“, mahnte auch Brandenburgs Sozialminister Günter Baaske (SPD). Häusliche Gewalt sei keine Privatsache. Körperliche und seelische Misshandlungen müssten entschlossen bekämpft werden. Brandenburg werde die Angebote zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder weiter verbessern, kündigte Baaske am Donnerstag in Potsdam an. In Brandenburg gebe es mittlerweile 23 Frauenhäuser, in denen Betroffenen Frauen bei akuter Bedrohung Zuflucht finden. Männer haben dort keinen Zutritt. Die Frauenhäuser werden pro Jahr mit insgesamt 2,1 Millionen Euro von Land, Kommunen und Trägern sowie aus Spenden finanziert.

Experten sind sich einig: Mit dem Gewaltschutzgesetz hat sich die Situation der Opfer entscheidend verbessert. „Über das Ausmaß fällt die Bewertung bei Polizei und Beratungsstellen jedoch unterschiedlich aus“, sagt die Potsdamer Sozialpsychologin Barbara Krahé. Aus Sicht der Beratungsstellen bleibt viel zu tun. „Vor allem die chronische Unterfinanzierung ist ein Problem“, erklärt Krahé. Unverzichtbar und ein sehr großer Fortschritt sei jedoch die Beratung und – falls es zum Prozess kommt – die Begleitung im Strafverfahren.

Bevor das Gewaltschutzgesetz vor acht Jahren in Kraft trat, herrschte Rechtsunsicherheit im Umgang mit häuslicher Gewalt. Mit dem Gesetz wurde der zivilrechtliche Schutz verbessert – etwa indem der Täter aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen werden kann. Oder indem das Gericht bei Telefonterror oder Stalking ein Verbot verhängt, unter Androhung einer Geld- oder Haftstrafe.

Auch für die Polizei sind die Maßstäbe damit eindeutiger geworden. „Das Thema Gewalt in der Familie bleibt für die Beamten im Einsatz aber kompliziertes Thema“, berichtet der Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) Brandenburg, Toralf Reinhardt. „Es gibt nicht diese klassische Täter-Opfer-Situation wie bei anderen Straftaten.“ Dafür ist die Aufklärungsquote erfreulich: nahezu 100 Prozent.

Laut Psychologin Krahé sucht das Opfer oft eine Mitschuld bei sich selbst – auch wenn es um eine Vergewaltigung in der Beziehung geht.

Frauen falle es in dieser Situation oft schwer, sich als Opfer zu definieren, weil auch sie vielfach das Stereotyp der „echten“ Vergewaltigung im Kopf haben. Die Opfer befinden sich damit in bester Gesellschaft, wie Krahé und ihr Team bei Befragungen herausgefunden haben: „Je enger die Beziehung zwischen Opfer und Täter, desto weniger Schuld wird dem Täter zugeschrieben und desto größer wird die Mitschuld des Opfers eingeschätzt“, berichtet die Wissenschaftlerin.

Im vergangenen Jahr wurden nach LKA-Angaben in Brandenburg insgesamt 2520 Straftaten im familiären oder privaten Umfeld registriert – 32,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Bestimmend waren dabei sogenannte Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit – sprich: die Opfer wurden geschunden und ihrer Freiheit beraubt. Auch die Fälle des Nachstellens (Stalking) sind gestiegen – von 90 auf 110. Der Trend setzt sich fort: Allein im ersten Halbjahr 2010 wurden laut LKA insgesamt 1486 Fälle registriert – 37,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Wie schon 2009 verzeichneten die Ermittler eine Zunahme von Sexualdelikten im familiären Bereich.

Ein Trend, der sich bei der Justiz fortsetzt: Seit 2005 gibt es laut Justizministerium jährlich etwa 1900 neue Verfahren. In diesem Jahr jedoch wurden allein im ersten Halbjahr 968 Verfahren gezählt. Damit könnte die Anzahl im Vergleich zum 2009 deutlich höher ausfallen.

Ob es tatsächlich mehr Straftaten gab, ist fraglich. Möglich ist auch, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit die Statistik verändert. So berichtet LKA-Abteilungsleiter Michael Gellenbeck: „Als die Politik das Thema entdeckt hat, gab es einen sprunghaften Anstieg.“ Dafür mussten Behörden und Beamte sensibilisiert und geschult werden. Inzwischen meinen die Ermittler: Die Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt sowie Schulen und Ärzten oder Krankenhäusern hat sich erheblich verbessert. (mit dapd)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: