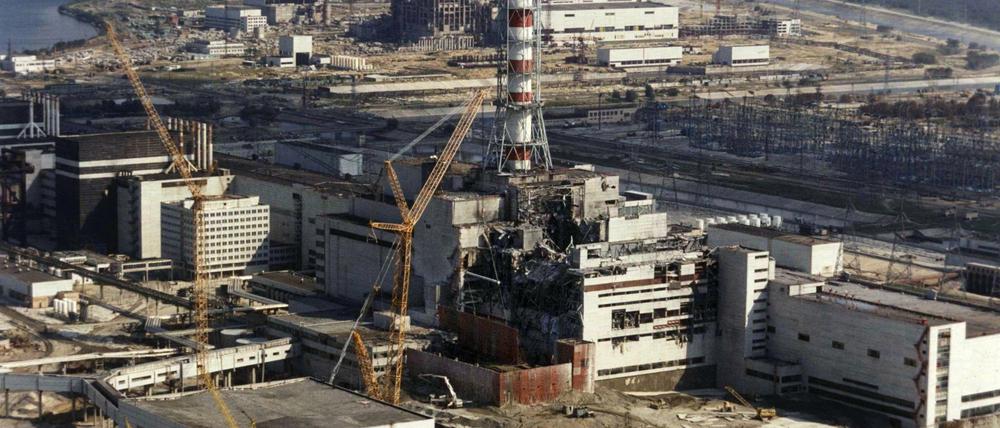

© dpa/epa/tass (Archiv)

30 Jahre Tschernobyl-Katastrophe: Der GAU beim großen Bruder

Der Potsdamer Günther Zienert war 1986 Ingenieur im Kernkraftwerk Lubmin. Für ihn war die Explosion in Tschernobyl ein Wendepunkt – auch für die deutsch-deutsche Beziehung.

Stand:

Lubmin/Tschernobyl - Was genau los war, das konnten in diesen Apriltagen im Jahr 1986 in der DDR nur wenige erahnen. Günther Zienert war einer von ihnen. Am Samstag, dem 26. April, war es im Kernkraftwerk Tschernobyl bei einem Testlauf, der den sicheren Betrieb des Werks bei einem Stromausfall simulieren sollte, zur Explosion gekommen, zum Größten Anzunehmenden Unfall (GAU). Noch bevor erste Nachrichten darüber zwei Tage später verbreitet wurden und nach und nach weltweit für Bestürzung und Angst sorgten, bekam Zienert eine Ahnung von der Tragweite dieses Unfalls. „Wir wurden nach Berlin zusammengeholt“, sagt der 77-jährige Potsdamer. Damals arbeitete der Elektrotechnik-Ingenieur für die Geräte- und Regler-Werke Teltow am Kernkraftwerk Lubmin bei Greifswald.

Alle Kernkraftwerksspezialisten der DDR seien an jenem 28. April, dem Montag nach dem Katastrophenwochenende, zu dem Treffen in Berlin getrommelt worden: „Genaue Einzelheiten hat man uns zwar nicht gesagt, aber es war klar, dass es ganz schlimm war“, erzählt Zienert.

Der Atomunfall wurde in der DDR erst einmal verschwiegen

Die offizielle Linie war freilich eine andere: In der DDR wurde der Atomunfall zunächst verschwiegen und dann heruntergespielt. Die Brandenburgischen Neuesten Nachrichten berichteten am 2. Mai erstmals über die „Havarie“: Eine Kettenreaktion der Kernspaltung gebe es nicht, hieß es da, der Reaktor sei „abgedrosselt“, die Situation „normal“. Anders lautende Berichte im Westen wurden als „Gerüchte“ abgetan. Beim öffentlichen Umgang mit der Katastrophe in der DDR mag auch Unsicherheit im Spiel gewesen sein, wie Zienert vermutet: „Es handelte sich ja um den ,großen Bruder’, die Sowjetunion.“

Für Zienert und seine Kollegen stand damals ein anderes Problem im Vordergrund: „Die Frage war: Was heißt das für uns?“ Die Sicherheitsregularien für die Kernkraftwerke der DDR – am Netz waren zu dieser Zeit Rheinsberg und vier Blöcke in Lubmin bei Greifswald – sollten binnen kürzester Zeit angepasst und verbessert werden, erinnert sich Zienert.

Als "Newcomer" in die Kernkraftabteilung

Der Ingenieur war schon bei der Inbetriebnahme des ersten DDR-Kernkraftwerks in Rheinsberg dabei gewesen. Nach dem Studium im sächsischen Mittweida zog der gebürtige Thüringer 1962 nach Potsdam, die Heimat seiner späteren Frau. Arbeit fand er bei den Geräte- und Regler-Werken Teltow (GRW), damals mit tausenden Mitarbeitern einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region. Mit mehreren Betrieben in der DDR waren die GRW der zentrale Versorger für Regler-, Mess- und Steuertechnik.

Zienert kam als „Newcomer“ in die Kernkraftabteilung, wie er sagt: „Den Begriff Kernkraftwerk kannte ich nur vom Hörensagen.“ Die Errichtung des ersten DDR-Kernkraftwerks sei durch den Mauerbau kurz vorher praktisch gebremst worden, weil die Arbeitsgruppen in Berlin und dem übrigen Land nicht mehr ohne Weiteres zueinander kamen.

Eine Prestigefrage in der DDR

Zienert war dann dabei, als die Entwicklungen und der Bau wieder Fahrt aufnahmen. Für die DDR sei die Kernkraft auch eine Prestigefrage gewesen – man wollte mit Westdeutschland mitziehen, besser noch, vorne liegen. Dass er in diesem sensiblen Bereich arbeiten konnte, ohne Parteimitglied zu werden, wundert Zienert nachträglich auch: „Ich habe versucht, dem aus dem Weg zu gehen und das ist mir gelungen“, sagt er.

1965 wurde Rheinsberg in Betrieb genommen – auch wenn es sich schon damals um „russische Uralttechnik“ handelte, wie Zienert einräumt. Wenig später begannen die Planungen und der Bau des zweiten DDR-Kernkraftwerks in Lubmin bei Greifswald. Der erste Block ging 1973 ans Netz, während des GAUs in Tschernobyl liefen dort bereits vier Blöcke.

DDR war auf Technik aus dem Westen angewiesen

Für die DDR-Kernkraftwerke hatte die Katastrophe mehrere Folgen: So wurden um jedes Kraftwerk Zonen festgelegt, um im Ernstfall eine Evakuierung koordinieren zu können. Aus Sicherheitsgründen sollten außerdem Umgebungsüberwachungssysteme installiert werden. Dafür war die DDR aber auf Technik aus dem Westen angewiesen, so Zienert. Französische und englische Firmen kamen in Betracht, aber auch AEG und Siemens aus der BRD.

An die Verhandlungen im Internationalen Handelszentrum in der Berliner Friedrichstraße erinnert er sich noch gut: „Kontakte mit Wessis – das war ja damals eine Unmöglichkeit.“ Man sei sich schließlich mit Lieferanten aus der BRD handelseinig geworden.

Für Zienert war diese Zeit schon der Vorbote der kommenden politischen Wende: „Man fragte sich: In welche Richtung läuft das hier alles?“, beschreibt er die Stimmung. Auch wenn der Mauerfall nicht vorstellbar gewesen sei, sei klar gewesen, „es läuft auf einen Entscheidungspunkt zu“.

Der Abbau des Kraftwerks Lubmin ist noch nicht abgeschlossen

Die Siemens-Leute, die Zienert damals in Berlin kennenlernte, sollten später seine Kollegen werden: Nach der Wende wurde ein Teil der GRW Teltow von Siemens übernommen. Rund 1200 Mitarbeiter durften bleiben, darunter auch Zienert. Bis 1993 war er noch mit der Abwicklung von Leistungen im Kraftwerk Lubmin befasst, das 1990 abgeschaltet wurde. Der Abbau ist – wie auch in Rheinsberg – bis heute nicht abgeschlossen.

Vom Kernkraftbefürworter ist Zienert inzwischen zum Kernkraftskeptiker geworden. Den Atomausstieg findet er gut. „Die Kerntechnik ist immer eine Übergangstechnik gewesen“, sagt er – allein schon, weil der Kernbrennstoff nicht ewig reiche. In Ost wie West habe trotzdem lange eine Technikeuphorie geherrscht: „Man hat gemeint, dass man mit der Kernenergie alle Energieversorgungsprobleme lösen kann.“ Katastrophen wie Tschernobyl und 2011 Fukushima zeigten aber, dass man nie ausschließen kann, dass eben doch etwas eintritt, „das eigentlich nicht passieren dürfte“, sagt der Potsdamer. Hinzu komme die problematische Nachsorge nach Auslaufen eines Kernkraftwerks: Weltweit, sagt Zienert, gibt es bislang keine Endlagerung für radioaktive Abfälle.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: