© dpa

Landeshauptstadt: Ein nicht-rassistischer Antisemit

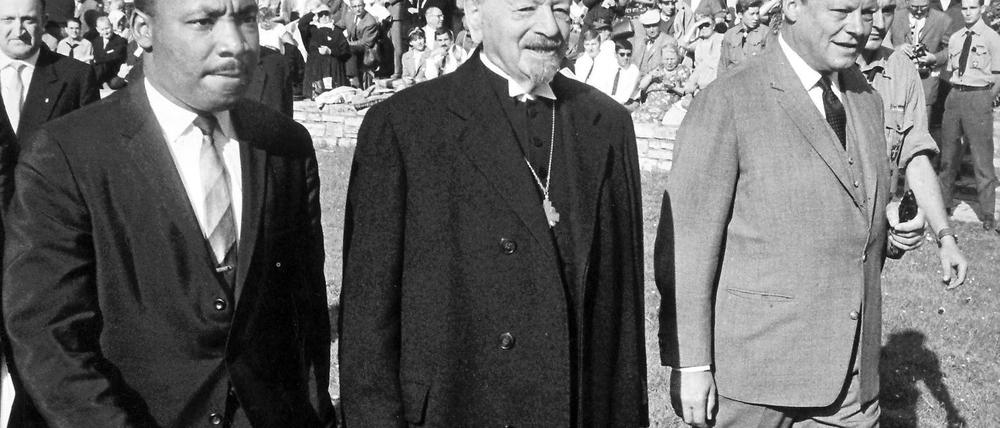

Die Predigt am „Tag von Potsdam“ hielt der spätere Bischof Otto Dibelius. Eine Spurensuche

Stand:

Er hatte „Radau“ befürchtet. Parlamentarische Fehden, wie er sie aus den Jahren der Weimarer Zeit zur Genüge kannte. Nein, eine Parlamentseröffnung sollte nach dem Willen von Generalsuperintendent Otto Dibelius deshalb nicht am 21. März 1933 in der Potsdamer Garnisonkirche stattfinden. Noch Jahrzehnte später, im Jahre 1961, machte Dibelius für den von ihm gefürchteten Radau vor allem die Kommunisten, nicht jedoch die Nationalsozialisten verantwortlich.

An diese innere Haltung von Otto Dibelius, dem ehemaligen Generalsuperintendenten der Kurmark, erinnerte am vergangenen Samstag der Potsdamer Historiker Thomas Brechenmacher, der gemeinsam mit dem Berliner Theologen Rolf Schieder in Potsdam Museum am Alten Markt über Dibelius referierte. Anlass für die Vortragsveranstaltung mit anschließender Diskussion war die 82. Wiederkehr des als „Tag von Potsdam“ in die Geschichtsbücher eingegangenen Staatsakts in der Garnisonkirche. Die im evangelischen Kirchenkreis angesiedelte Arbeitsgruppe „Kirche und Nationalsozialismus“ hatte zu der Veranstaltung eingeladen.

Aus Anlass der Eröffnung des neu gewählten Reichstages waren am 21. März 1933 die Parlamentarier – mit Ausnahme der Abgeordneten von SPD und KPD – gemeinsam mit der Staatsspitze in dem Sakralbau an der Breiten Straße zu einem Staatsakt zusammengekommen. Während die eigentliche Eröffnung des Reichstages in der Berliner Krolloper stattfand, begingen die politischen Führer des Landes einen vorgeschalteten Staatsakt in der Garnisonkirche. Allen voran Reichspräsident Paul von Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler. Das Reichstagsgebäude selbst war bekanntlich in der Nacht vom 27. zum 28. Februar 1933 durch Brandstiftung verwüstet worden und stand für die Eröffnungssitzung nicht zur Verfügung.

Ursprünglich habe Hitler für die Zusammenkunft des neu gewählten Reichsparlaments das Potsdamer Stadtschloss vorgeschlagen, berichtete Brechenmacher in seinem Vortrag. Doch der Hohenzollernbau sei für eine solche Zusammenkunft nicht geeignet gewesen, weshalb der Potsdamer Magistrat schließlich die Garnisonkirche ins Spiel gebracht habe. Eine Parlamentseröffnung in dem Gotteshaus habe Dibelius jedoch strikt abgelehnt. Neben dem von ihm befürchteten Radau sei eine solche Veranstaltung für Dibelius offensichtlich zu profan für den Sakralbau gewesen, referierte Brechenmacher. Der Geistliche habe Sorge vor einer „Entweihung“ des Sakralraums gehabt. Die Idee einer protokollarischen Zweiteilung des Tages konnte Dibelius aber mittragen: erst Staatsakt in der Potsdamer Garnisonkirche, dann förmliche Eröffnung des Reichstages in der Berliner Krolloper. Bereits am Sonntag nach dem „Tag von Potsdam“ äußerte sich der Generalsuperintendent in seiner Kolumne „Sonntagsspiegel“ in der Zeitschrift „Der Tag“ überaus zustimmend zu der Veranstaltung: „Und wer den Staatsakt in der Garnisonkirche miterlebt hat, der wird nur ein einziges schmerzlich vermisst haben – nämlich den Pinsel Adolf Menzels, der das Bild hätte festhalten müssen. Vor allem die Kranzniederlegung durch den Reichstagspräsidenten.“

Dibelius selbst, als Generalsuperintendent der Kurmark auch für Potsdam zuständig, kam an diesem denkwürdigen Tag ebenfalls eine wichtige Rolle zu. Nicht in der Garnisonkirche, sondern in der Nikolaikirche am Alten Markt. Denn so begann der protokollarische Ablauf des 21. März 1933: mit zwei Gottesdiensten in Potsdamer Kirchen. Während die Katholiken ihr Hochamt in der St.-Peter-und-Paul-Kirche feierten – Hitler und Goebbels, beide formal der katholischen Kirche zugehörig, blieben der dortigen Messe fern –, versammelten sich Reichspräsident Paul von Hindenburg sowie protestantische Reichstagsabgeordnete in der evangelischen Nikolaikirche. Und hier hielt Dibelius die Festpredigt.

Der Geistliche äußerte sich von der Kanzel herab positiv zu den politischen Umwälzungen im Reich: „Durch Nord und Süd, durch Ost und West geht ein neuer Wille zum deutschen Staat, eine Sehnsucht (...) nämlich den begeisterten Aufblick zum eigenen Staat.“ Dibelius habe in seiner Predigt einen Weg Deutschlands beschworen, „der allein mit und durch göttliche Gnade in eine bedeutende Zukunft führen könne“, so Historiker Brechenmacher. Der Generalsuperintendent habe zugleich aber alles Irdische relativiert: Der Mensch könne nur Mensch sein durch seine Beziehung zu Gott, sei die Auffassung von Dibelius gewesen. Zugleich habe er dem „ideologischen Brei aus biologistisch-rassistisch-völkischen Verquastheiten“ eine Absage erteilt, erklärte Brechenmacher den etwas mehr als 30 erschienenen Zuhörern im Alten Rathaus.

Theologe Schieder bezeichnete Dibelius als Antisemit. Allerdings, so Schieder, sei damals der Antisemitismus unter den protestantischen Geistlichen weit verbreitet gewesen. Viele hätten sich damals von den Juden beherrscht gefühlt. Schieder hob hervor, dass Dibelius, der sich bald der dem Staat fernstehenden Bekennenden Kirche anschloss, keinen rassistischen Antisemitismus vertreten habe, wie ihn die Nazis propagierten. Dibelius, ab 1945 Bischof und von da an bis in die 1960er-Jahre hinein leitender Geistlicher der evangelischen Kirche in Berlin und Brandenburg, habe noch in den 1960er-Jahren zu Protokoll gegeben, das Judentum sei ihm immer fremd geblieben. Schieder betonte, dass Dibelius in seiner Predigt am „Tag von Potsdam“ diejenigen beschwiegen habe, die zuvor schon mundtot gemacht worden seien: Kein Wort von der Verfolgung der Kommunisten und führender Sozialdemokraten, die damals schon eingesetzt hatte.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: