© Lutz Hannemann

Landeshauptstadt: Steinfarben oder puddinggelb

Bei einer Veranstaltung der Garnisonkirchen-Stiftung sollten fünf Potsdamer ihre Vision von Potsdam schildern. Auch um den Wiederaufbau der Kirche ging es – aber nicht nur

Stand:

Der Anspruch war hoch. Um „mein Potsdam“ sollte es gehen, um ein Bild davon, was Brandenburgs Landeshauptstadt ausgemacht hat, heute ausmacht und eines fernen Tages ausmachen soll. Fünf Potsdamer mit unterschiedlichen Biografien hatte die Stiftung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche am Mittwochabend ins Gemeindehaus der Heilig-Kreuz-Gemeinde in der Kiezstraße eingeladen, die ihre Vision von der Stadt schildern sollten: der frühere Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche der DDR und Ex-Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD), die Grafikerin Regine Rüss, den Softwareentwickler und erklärten Garnisonkirchengegner Maximilian Dalichow, die Verlegerin und Autorin Barbara Wiesener und den Direktor des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte Matthias Wemhoff.

Dass es an diesem Abend, nicht zuletzt wegen der aktuellen Debatte, auch um das Wiederaufbauprojekt Garnisonkirche ging, tat der Veranstaltung keinen Abbruch. Denn die rund 50 Zuhörer bekamen durchaus frische, unverbrauchte Sichtweisen und kluge Argumente zu hören. Aus Sicht der Wiederaufbaubefürworter am spannendsten war sicher der Beitrag von Wemhoff. Der renommierte Wissenschaftler, in Münster geboren und seit sechs Jahren Potsdamer, zog das Beispiel seiner Heimatstadt als Vorbild heran. Als eine der wenigen Städte im Westen habe sich Münster nach dem Zweiten Weltkrieg für die Wiederherstellung der alten Stadtstruktur und für den Wiederaufbau zerstörter Häuser entschieden. „Wer heute durch Münster geht, fühlt sich dort wohl, obwohl dort kaum Originale stehen“, sagte Wemhoff. Wo hingegen „gegen den Charakter einer Stadt, gegen das Gewachsene angebaut“ worden sei, fühle man sich unbehaglich. Als er 2008 zum Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte berufen wurde, habe er sich für Potsdam als Wohnort entschieden, weil ihn die Aura der Stadt so fasziniert habe. Als Archäologe, so Wemhoff, grabe man tiefer – auch im metaphorischen Sinne. Archäologen fragten danach, was einen Platz über die Jahrhunderte hinweg ausgemacht, was ihn geprägt hat. Für den Standort in der Breiten Straße sei die Garnisonkirche daher extrem wichtig, weil sie für die alte Stadtmitte prägend gewesen sei. Das Argument der Aufbaugegner, man dürfe die Kirche wegen des sogenannten Tags von Potsdam am 21. März 1933 nicht wiedererrichten, hält Wemhoff für nicht nachvollziehbar. Ein Ort mit derart widersprüchlicher Geschichte müsse schon deswegen wiederhergestellt werden, um sich an eben diesem Ort mit der Geschichte auseinandersetzen zu können. „Daher ist ein Versöhnungszentrum eine ganz wunderbare Idee.“

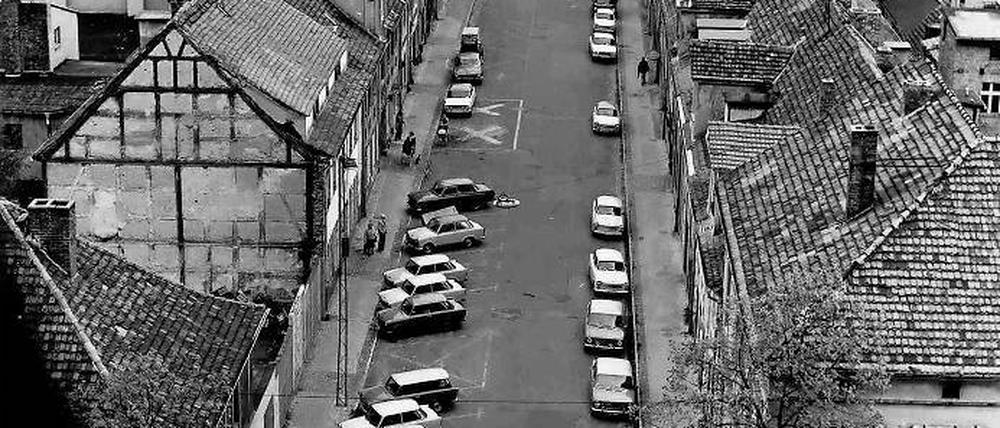

Auch der einzige Projektgegner im Podium, Maximilian Dalichow, focht zum Vergnügen der Anwesenden argumentativ eher mit dem Florett als mit dem Säbel. „Eine Sammlung wertvoller Originale“, sagte er, „gewinnt nicht dadurch, dass man eine Kopie dazustellt.“ Natürlich sei die Sprengung des Turmstumpfes 1968 „ganz furchtbar“ gewesen, doch habe das barock überladene Bauwerk nicht von Bescheidenheit – einer preußischen Tugend – gezeugt. Dalichow, Enkel der einstigen Potsdamer Oberbürgermeisterin Brunhilde Hanke, die im Übrigen den Wiederaufbau der Kirche befürwortet, wünscht sich anstelle des Kirchturms ein Friedensforschungszentrum, das die Potsdamer Fachhochschule und die Universität gemeinsam gründen sollten. Auch das DDR-Rechenzentrum sollte in die künftige Bebauung einbezogen werden, forderte Dalichow. Er erinnerte an die Wendezeit, als Potsdam noch nicht „mit Nagellack angepinselt und ganz fein“ gemacht gewesen sei. Damals, als Zwölfjähriger, habe er gedacht, alle Häuser seien steinfarben. Dann sei alles saniert und puddinggelb gestrichen worden, weil der Denkmalschutz es so verlangte. Er hoffe, resümierte Dalichow, dass Potsdam nicht zu einer Stadt werde, in der „nur noch durch das Portemonnaie entschieden wird, wo jemand lebt“.

Mit Regine Rüss und Barbara Wiesener kamen zwei Frauen zu Wort, die sich gegen Ende der 80er-Jahre beim DDR-Regime unbeliebt machten, weil sie gegen die Abrisse in der zweiten barocken Stadterweiterung protestiert hatten. Sie habe damals etwas tun müssen, sagte Rüss, „weil es wichtig ist, wie unsere Stadt aussieht“. Sie und ihr Mann Christian sind das Paradebeispiel dafür, dass es auch anders ging. Rüss hatte das Haus in der Lindenstraße, in dem heute die Buchdruckerei ihren Sitz hat, bereits zu DDR-Zeiten gekauft. „Das war eine Ruine und wir haben darin gelebt“, erzählte Regine Rüss. Stück für Stück sei das Gebäude dann saniert worden. Auch Potsdams DDR-Architektur müsse nicht unterschiedslos abgerissen werden. Es gehe darum, behutsam mit der Geschichte einer Stadt umzugehen. Das wünschte sich auch Wiesener, die zu DDR-Zeiten ebenfalls gegen den Abriss der Häuser in der Gutenberg- und in der Dortustraße protestierte. Für Potsdam wünscht sie sich architektonische Vielfalt, bei der das Alte bewahrt wird und Neues in „ästhetisch sinnvoller Weise“ gestaltet wird.

Architektonisch Neues dürfe es auch an der Garnisonkirche geben, befanden Rüss und Manfred Stolpe. Das Schiff etwa müsse nicht originalgetreu errichtet werden, wohl aber der Turm, schon als „Zeichen der Wiedergutmachung“ für das Naziunrecht, so Stolpe. Das Projekt, den Turm als Versöhnungszentrum zu errichten, als Teil der internationalen Nagelkreuzgemeinschaft, sei ein „Ziel, für das es sich einzusetzen lohnt“.

- Brandenburg

- DDR

- Garnisonkirche Potsdam

- Hochschulen

- Kunst in Berlin

- SPD

- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: