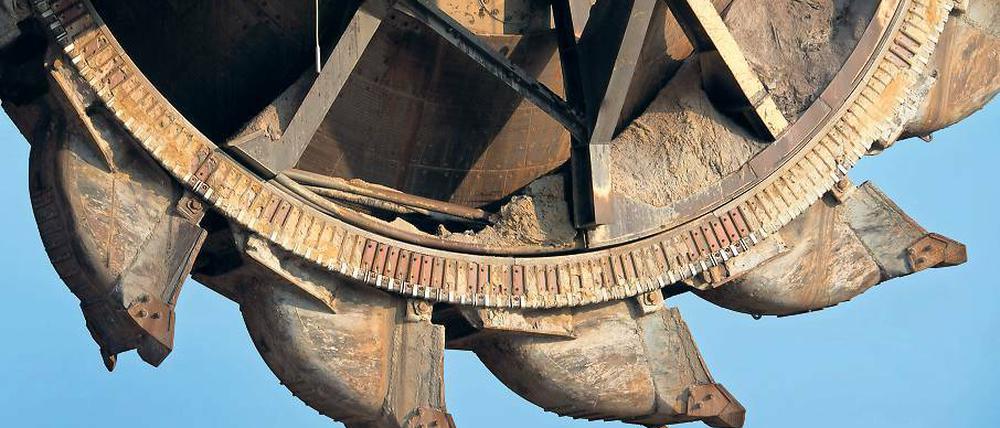

© Arno Burgi/dpa

Das Potsdamer Wissenschaftsjahr 2015: Wenn Gas sauber, Kohle uncool und Kaffeetrinken gesund wird

Potsdams Beitrag zum Weltklimavertrag und was es mit essbaren Insekten und Gravitationswellen auf sich hat. Ein Rückblick.

Stand:

Potsdam - Am Ende waren doch alle ein wenig überrascht. Ein so eindeutiges Votum für den weltweiten Klimaschutz, wie es Mitte Dezember von der Weltklimakonferenz in Paris im Dezember ausging, hatten auch die engagiertesten Klimaforscher nicht erwartet. In Paris sei das nahezu Unmögliche wahr geworden, schrieb Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das Klimaabkommen bedeute einen Konsens über das nahe Ende der fossilen Energie. Dass es in diesem Jahr einen spürbaren Umbruch in der Klimafrage gegeben hat, hatte sich in der Potsdamer Wissenschafts-Community bereits abgezeichnet. PIK-Direktor Hans Joachim Schellnhuber war es, der als Erster bereits vor dem Paris-Gipfel von 1,5 bis 2 Grad gesprochen hat, auf die die Erderwärmung begrenzt werden müsste. In dem Wissen, dass 1,5 Grad ökonomisch sehr sportlich würden.

Klimaschutz sei sexy

Schellnhuber hatte in diesem für das System Erde so wichtigen Jahr 2015 einen Wandel gespürt: Klimaschutz würde zunehmend Mainstream, eher zur Lust als zur Last. Zwar ist es um die Reichweiten der Elektroautos noch immer nicht weit her und der billige Ölpreis tut sein Übriges – dennoch wird ein schicker und sauberer Tesla als Statussymbol immer beliebter. So sei es mittlerweile sogar sexy, eigene Energie zu produzieren, sagte Umweltforscher Sebastian Helgenberger vom Potsdamer Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) den PNN. Die Energiewende in Deutschland ist aus seiner Sicht bereits jetzt ein Erfolg – schließlich sei ein beachtlicher Fortschritt bei den erneuerbaren Energien zu verzeichnen. Auch IASS-Gründungsdirektor Klaus Töpfer sieht das so, die „Erneuerbaren“ sind nach seinen Worten die Energiequellen, die gegenwärtig bereits am meisten Strom liefern. Trotzdem bleibe es eine große Herausforderung, mit diesen Energiequellen neun Milliarden Menschen auf der Erde zu versorgen, merkte Töpfer an, der im abgelaufenen Jahr seine Position am IASS endgültig für seinen Nachfolger Ortwin Renn frei machte.

Beim Thema Nachhaltigkeit, Erdsystem und Klimaschutz blickt die Welt immer wieder nach Potsdam. Das Geflecht der außeruniversitären Institute, das sich um die Universität herum rankt, ist gerade auch in diesem Bereichen exzellent aufgestellt – mit der entsprechend internationalen Strahlkraft. So hatte etwa das PIK im April sein viertes Nobelpreisträgersymposium zur Globalen Nachhaltigkeit in Hongkong veranstaltet, im Sommer dann war PIK-Direktor Schellnhuber als einziger Wissenschaftler eingeladen, um im Vatikan die päpstliche Umwelt-Enzyklika Laudato Si vorzustellen. Der Papst selbst gilt seitdem als eine der Triebfedern des Klimaschutzes, der den Ausstieg aus fossilen Energieträgern vertritt.

Klimaziele durch Speichern von Kohlendioxid in der Erde

Was bislang in der Öffentlichkeit nicht angekommen ist, ist die Tatsache, dass die ambitionierten Klimaziele von Paris zumindest übergangsweise auch negative Emissionen brauchen, also das Entziehen von CO2 aus dem atmosphärischen Kreislauf. Dazu kommt das umstrittene CCS-Verfahren ins Spiel, also der unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid. Das Potsdamer GeoForschungsZentrum hatte das Verfahren in einem alten Erdgasspeicher bei Ketzin/Havel erprobt – mit dem Ergebnis, dass es zumindest an diesem Standort ohne Risiken machbar ist.

Aber vielleicht geht es auch ohne CCS. Zumindest wurde am Potsdamer IASS in diesem Jahr ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Erdgas zur Energiegewinnung nutzen lässt, ohne dass dabei gasförmiges CO2 in die Atmosphäre entfleucht. Vielmehr fällt der Kohlenstoff dabei in Pulverform an und kann für die Industrie genutzt werden, der entstehende Wasserstoff kann Brennstoffzellen befeuern. Über alternative Rohstoffquellen dachte man 2015 auch am Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim (ATB) nach – und stieß dabei auf Insekten. Die Forschung an essbaren Insekten als alternative Proteinquelle in Lebens- und Futtermitteln will das ATB in Zukunft verstärken. Und zwar am neuen Forschungsstandort Marquardt.

Vorbereitung eines Weltraumlabors

Ein anderes Großprojekt wurde im November mit dem Start der Pathfinder-Mission für das Potsdamer Albert-Einstein-Institut (AEI) Wirklichkeit. Der Satellit soll den Start eines aus drei Satelliten bestehenden Weltraumlabors vorbereiten, mit dem der direkte Nachweis von Gravitationswellen möglich werden soll. Die Messung dieser Wellen wäre der letzte noch ausstehende Beleg für die Richtigkeit von Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Mittlerweile arbeitet man auch am AEI an der Vereinheitlichung der Relativitätstheorie mit der Quantenphysik – allerdings ohne dabei in den vergangenen Jahren nennenswerte Fortschritte gemacht zu haben. Ebenfalls mit dem Universum befassen sich die Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam (AIP), das von der Leibniz-Gemeinschaft mit Bestnoten evaluiert wurde – womit die Förderung für weitere sieben Jahre gesichert ist.

Große Schritte geht man indes auch beim Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE) in Bergholz-Rehbrücke. So wurde ein Studienzentrum der Nationalen Kohorte eröffnet, mit dem man die Entstehung großer Volkskrankheiten erforschen will. Zum anderen startete das NutriAct-Ernährungskompetenzcluster mit dem Ziel, den Gesundheitsstatus in Deutschland zu verbessern. Auch die letzte Nachricht ist eine gute: Ein regelmäßiger Kaffeekonsum kann vor Leberkrebs schützen, so das Ergebnis einer Studie der Ernährungsforscher.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: