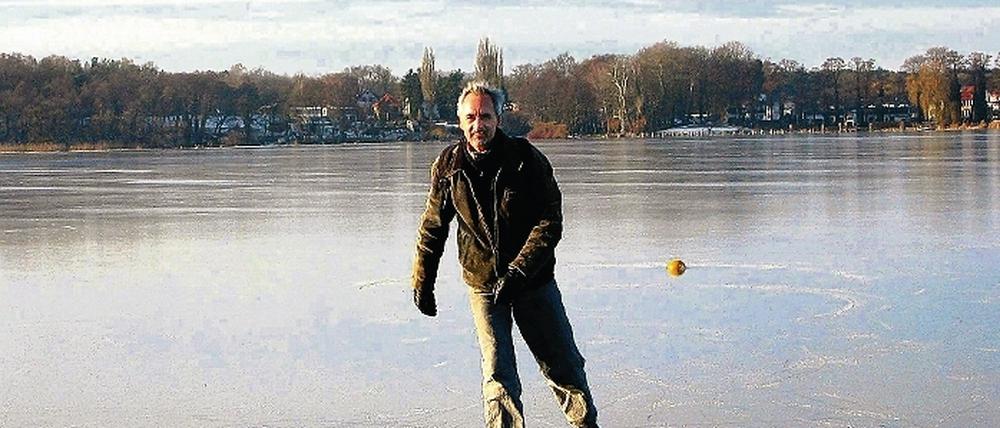

© Jenny Menga Huonder

ZUR PERSON: Auf dünnem Eis

Der in Ferch lebende Schweizer Autor Silvio Huonder über seinen neuen Roman „Dicht am Wasser“

Stand:

Ihr neuer Roman „Dicht am Wasser“ mutet fast dokumentarisch an. Als Ort der Handlung ist unschwer Ferch auszumachen, auch wenn Sie ihn Neumühl nennen. Aber es gibt die Fischerkirche, die ehemalige Nerzfarm, die Nähe zu Werder und Potsdam. Warum haben Sie so wenig verfremdet?

Dem möchte ich widersprechen. In Ferch gibt es keine direkte Bahnverbindung zur Hauptstadt und leider auch keine Grundschule, keine Sägerei, keine Kfz-Werkstätten und, was für Neumühl und meinen Roman ganz wichtig ist, auch keine Bockwindmühle. Die Unterschiede sind zahlreicher als die Übereinstimmungen. Gemeinden wie Neumühl gibt es in Brandenburg viele, und das war genau meine Absicht: dass sich möglichst viele darin wiedererkennen.

Sie erzählen von dem Verschwinden eines neunjährigen Jungen und machen dafür die Sucht nach sogenannter Selbstverwirklichung der Großen verantwortlich. Liegt diesem fast kriminalistisch nachgezeichneten Fall ein authentisches Ereignis zugrunde?

Überhaupt nicht. Jedenfalls ist mir nichts Ähnliches bekannt. „Dicht am Wasser“ ist ein Roman, eine fiktive Geschichte, die allerdings den Anspruch erhebt, glaubwürdig und sorgfältig geschrieben worden zu sein.

Ihre Geschichte erzählt von Lug und Trug, über Liebe, Verrat und Ehebruch, darüber, wie jede mit jedem, wie alle in einem Lügennetz miteinander verstrickt sind. Das hört sich nach einem verruchten Sittenbild an. Fühlen Sie sich als Moralapostel?

Sie zitieren hier eine Figur aus dem Roman, eine etwas dubiose Figur übrigens. Ich als Autor würde die heutige Gesellschaft, zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung, nicht als verrucht bezeichnen. Wir versuchen doch alle nur, ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Manchmal ist das eben schwierig. Genau diese Schwierigkeiten waren immer schon Thema der Literatur.

Sie schreiben über junge Familien, die aus dem aufgeblähten Berlin in die beschauliche Brandenburger Gemeinde Neumühl geflüchtet sind. Auch Sie sind, obwohl Schweizer, mehrere Jahre solch eine „Bulette“ gewesen. Können Sie sich jetzt als Nestbeschmutzer noch vor die Haustür wagen?

Als Schweizer Berliner bin ich wohl eine Käsebulette. Nein, die Leute hier ziehen den realistischen Blick einer Verklärung der Dinge vor. Der robuste Brandenburger Charakter verträgt durchaus Kritik. Aber an welchen Schmutz haben Sie denn bei der Frage gedacht?

Beim Spähen durch die Schlüssellöcher entdeckt der Ich-Erzähler, dass fast jeder im Ort fremd zu gehen scheint. Es knirscht heftig in den Familiengetrieben. Dieser Ich-Erzähler ist Lehrer an der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark. Zu der müssen die Kinder mit dem Bus über Land fahren, statt nachmittags vor Ort Unterricht zu bekommen. Literatur kontra Lokalpolitik?

Wenn Sie in meinem Roman Kritik an der Bildungspolitik finden, nehme ich das als Kompliment gerne an. Das eigentliche Problem ist aber kein lokalpolitisches, sondern geht weit darüber hinaus. Nennen Sie mir eine Partei oder eine Politikerpersönlichkeit in Deutschland, die sich vehement für eine radikal andere Gewichtung der Bildung einsetzt, von der musischen Bildung ganz zu schweigen. Es reicht nicht, was in diesem Bereich geschieht. Einer der wirtschaftlich stärksten Nationen der Welt investiert zu wenig in ihre Kinder. Punkt.

Die von Ihnen beschriebenen Jugendlichen hängen nachmittags im Potsdamer Hauptbahnhof rum, andere spielen frustriert Paintball, bei dem sie mit Farbkugeln aufeinander schießen. Sie haben selbst zwei Söhne.Wie dünn ist das Eis zwischen Eltern und Kindern?

„Zwischen“ Kindern und Eltern sollte nach Möglichkeit kein Eis entstehen. Wenn ich Ihre Metapher etwas umdeuten darf: Das Glück von Kindern und Eltern, das Glück einer Familie spielt sich auf sehr dünnem Eis ab. Die Gefahr, dass es einbricht und der Paarlauf zum Unglück wird, ist immer gegeben. Genau davon handelt mein Roman.

Fühlen Sie sich jetzt wohler, nach dem Sie Ihrem Herzen Luft gemacht und gegen die ländliche Scheinidylle angeschrieben haben?

Das Land Brandenburg verdient es nicht, ausschließlich als ländliche Kitschidylle präsentiert zu werden, reduziert auf ein paar Schlösser und schöne Gewässer, wie es die Tourismusbranche gerne macht. Genauso wenig mag ich das Gegenteil davon, wenn Brandenburg als übler brauner Sumpf hingestellt wird. Dazu ist das Land zu groß, zu vielschichtig und viel zu interessant. Als Autor bleibt es mir jedenfalls über den einen Roman hinaus ein faszinierender Schauplatz mit unerschöpflichen Möglichkeiten.

Das Gespräch führte Heidi Jäger

Silvio Huonder, geboren 1954 in Chur (Schweiz), absolvierte ein Studium an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz, arbeitete als Bühnenbildner und Regisseur und studierte an der Hochschule der Künste in Berlin

Szenisches Schreiben.

Derzeit ist er Dozent am Schweizerischen Literaturinstitut, wo er das Schreibatelier leitet.

Huonder lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Ferch.

Der Autor schrieb

neben zahlreichen

Theaterstücken und

Hörspielen die

Romane „Adalina“ (1997), „Übungsheft der Liebe“ (1999)

und „Valentinsnacht“ (2006).

Zuletzt erschienen im vergangenen Jahr seine Erzählungen

„Wieder ein Jahr, abends am See“.

Am Donnerstag, den

4. März, wird sein neuer Roman „Dicht am Wasser“ veröffentlicht: im

Nagel und Kimche

Verlag, Zürich, 224 Seiten, 17, 90 €.

Silvio Huonder gewann mit seiner

Geschichte „Tobi“ den MDR-Literaturpreis 2005.JÄ

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: