© Gil Shani

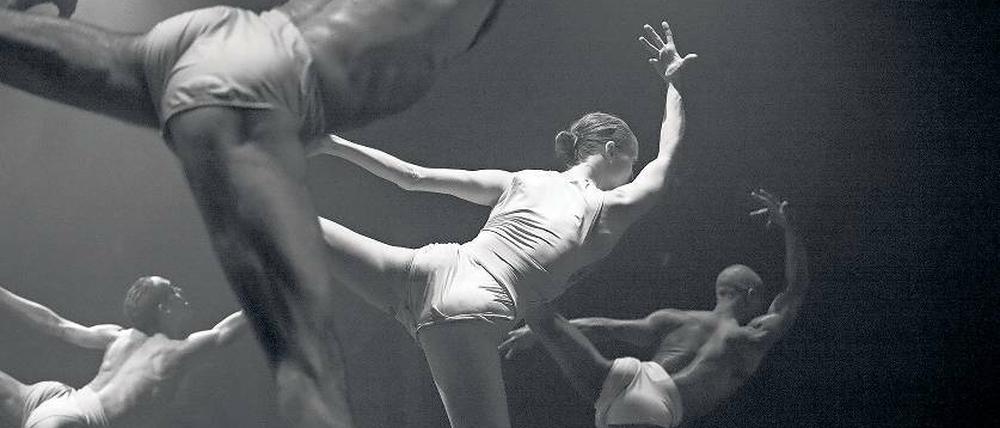

Tanztage in Potsdam 2015: Aus dem Staub getanzt

Die Tanztage haben den Tanz nach der Wende in Potsdam mit viel Anarchie belebt – heute schätzen die Macher, dass die "fabrik" sich so etabliert hat. Am Mittwoch beginnen die 25. Potsdamer Tanztage.

Stand:

Potsdam - Zurück zu den Graswurzeln: Ein wenig wird es bei den 25. Potsdamer Tanztagen genau darum gehen. Auf der Wiese hinter dem „fabrik“-Garten stehen schon die Zelte, hier dürfen die Teilnehmer der „Contact-Jam“ zelten. Mit diesem Konzept, angelehnt an Contact Improvisation, einem zeitgenössischer Tanzstil, bei dem es um die aktive Entdeckung aller Bewegungsmöglichkeiten geht, die menschliche Körper gemeinsam ausführen können, fing – unter anderem – 1991 alles an.

Am Anfang also war alles, so will es der Mythos, wild, schön romantisch und vor allem: anarchisch. Es war aber auch: ein eingeweihter Kreis, der sich – quasi im Schlamm und so gut wie ohne Beleuchtung – hier traf. In der DDR hatte es abseits der offiziellen, der Stadt- und Staatstheater, nur eine kleine Szene gegeben, die zeitgenössisch tanzte. Da gab es einzelne Persönlichkeiten wie Paula E. Paul, eine Leipzigerin, die aus dem Flamenco kam, oder Hanne Wandtke, die an der Palucca-Hochschule für Tanz in Dresden studiert hatte. Die Ideen, sagt Sven Till, Gründer und bis heute künstlerischer Leiter der „fabrik“, holten sich die Künstler damals viel über Musik, aus dem Radio. Aus Russland kamen Strömungen wie „Licedei“, Straßentheater, Armes Theater, und klar, auch Pina Bausch, die zeitgenössische Tanz-Ikone des Westens, war ein paarmal in der DDR. Auch die Pantomime-Abteilung am Deutschen Theater in Jena, sagt Till, sei eine Inspirationsquelle gewesen.

1991: Alles konnte neu erschaffen werden

1991 war dann auf einmal alles möglich, „viele hatten das Gefühl, jetzt öffnen sich Türen“. Und Sven Till und Sabine Chwalisz holten die Tanzverrückten nach Potsdam. Es war eine heterogene Gruppe, ein Teil kam aus der Musik. Aber: Es gab das Selbstbewusstsein, sich jetzt nicht mehr an den vorgegebenen Strukturen orientieren zu müssen – die waren ohnehin verbrannt oder verschlossen. Alles konnte neu erschaffen werden.

Es blieb aber nicht bei einem kleinen Potsdamer Kreis, schnell kam auch Berliner Publikum hinzu – und über die Tanzfabrik dort dann auch eine Klientel aus ganz Europa. „Wir waren hier eine Art Berliner Vorposten, der für internationale Künstler deshalb interessant war, weil sich in der Hauptstadt vieles verlor – und vieles auch schon institutionell festgezurrt war.“ Da waren die Felder schon abgesteckt.

Brandenburg war keine klassische Tanz-Hochburg

Potsdam als tänzerischer Freiraum also. Hier fand das Platz, was in Berlin nur eine Nische fand, und Chwalisz und Till vernetzten sich – über persönliche Kontakte – sehr schnell über die ganze Welt. „Wer hier anklopfte, der stieß auf Neugier“, sagt Till. Das Konzept hatte Erfolg: Die „Tanztage Berlin“, die Mitte der 90er-Jahre im Pfefferberg entstanden, leiteten sich tatsächlich von den Potsdamer Tanztagen ab. Unglaublich eigentlich, dass sich gerade in Brandenburg – anders als etwa Sachsen historisch keine klassische Hochburg des Tanzes, schon gar nicht des zeitgenössischen – das Modell so etablierte. „Das hat etwas mit dem Gefühl von Kiez zu tun, das hier herrscht“, sagt Till. Viele der Tänzer und Workshop-Leiter suchten und suchen hier dieses Eingebundensein.

„Grundsätzlich ist Tanz seit Ende der 80er-Jahre an vielen Orten in Brandenburg verschwunden“, sagt Till. Aber: Langsam entstehen kleine Graswurzel-Bewegungen, die Tanzwerkstatt „Goldene Grunske“, die in Cottbus aufgebaut wird, die Choreografin Laura Heinecke, die wieder viel in Potsdam arbeitet, selbst beim Theaterfestival Unidram nimmt, so Till, die Zahl der Tanzveranstaltungen wieder zu.

Universell verständlich

Welchen Anteil er und die „fabrik“ an dieser leisen Renaissance haben, lässt sich kaum messen. Aber ganz grundsätzlich kann man schon fragen: Warum braucht auch Brandenburg den Tanz? „Vor allem macht es Spaß“, sagt Till. Und es stimmt ja, anders als das Theater, das ja allein sprachlich immer eine Barriere darstellen kann, ist Tanz universell verständlich – und durch die Vermittlung künstlerischer Ideen über den Körper oft sehr unmittelbar ergreifend. „Solange es Menschen gibt, die es machen wollen, um jeden Preis, kann man auch überall zeitgenössischen Tanz aufführen“, sagt Till. Gefördert wurden die Tanztage in Potsdam ab dem zweiten Jahr. 2005 wurde die „fabrik“ renoviert, endlich konnten Till und sein Team auch mehr Kurse, vor allem Kurse in beheizten Räumen, anbieten.

Das wirkte sich auf die Besucherzahlen aus: „Ab 2006 sah ich immer mehr Gesichter, die ich nicht kannte.“ Endlich, sagt Till, trauten sich auch die, die eben nicht zum eingeweihten Kreis zählten, dazuzustoßen. Wenn viele Potsdamer heute sagen, die Schiffbauergasse sei totsaniert, kann er nur lachen. „Für uns wurde sie lebendigsaniert.“ Die Schwelle, sich auf das Ungewohnte, das so Schöne wie auch Verstörende, das der zeitgenössische Tanz sein kann, einzulassen, ist durch die wachsende Ordnung eher gesunken.

Fokus auf Israel

Frei im Geist sind Till und sein Team trotzdem geblieben, Druck, nach einem Vierteljahrhundert das allerbeste Programm auf die Beine zu stellen, haben sie sich nicht gemacht. „Wir haben bei den Workshops stärker Profis eingebunden und sie eingeladen, länger zu bleiben.“ Die Camp-Idee also, die auch Freiraum lässt, sich besser kennenzulernen. Einen kleinen Fokus haben sie auf Israel gelegt – eines der ersten Gastspiele waren Liat Dror und Nir Ben Gal aus Israel – allerdings ohne den Anspruch, die zeitgenössische – und sehr vitale – israelische Tanz-Szene abzubilden. Trotzdem passt es, im Jahr 50 nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland und im Jahr 25 der Tanztage. Während Arkadi Zaides gar nicht anders kann, als politisch zu arbeiten, als Choreograf, und Palästinenser und Israelis auf ganz besondere Art einbindet, lässt Sharon Eyal jede Politik außen vor. Viel visuellen Stoff für neue, radikale Gedanken bieten sie beide – auch in den inzwischen geordneten Strukturen der Tanztage.

Die Tanztage 2015 finden vom heutigen Mittwoch bis zum 7. Juni in der „fabrik“ und dem T-Werk an der Schiffbauergasse sowie im Nikolaisaal, Wilhelm-Staab-Straße 10/11, statt.

Lesen Sie weiter:

Die israelische Choreografin Sharon Eyal eröffnet mit "Sara" und "Killer Pigs" die Tanztage >>

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: