© ddp

Von Lene Zade: Frauenbilder

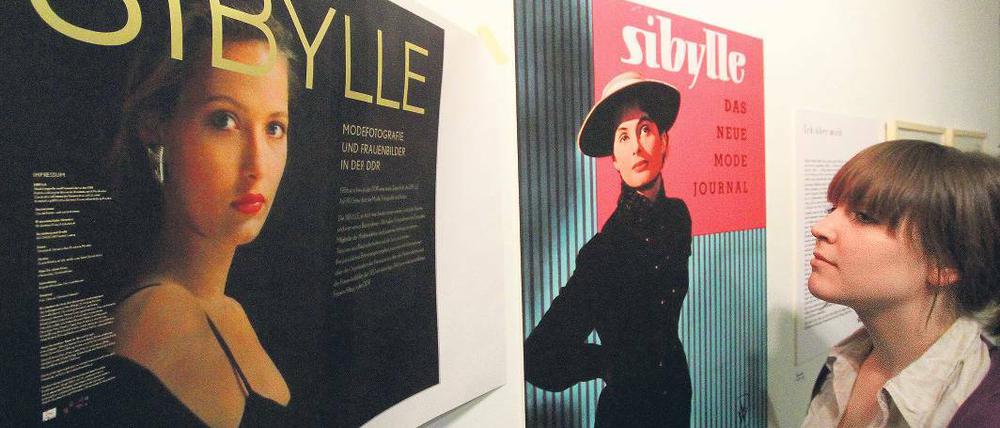

Eine Ausstellung im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte widmet sich der DDR-Modezeitschrift „Sibylle“

Stand:

Schon der Name ist subtil gewählt, sind doch die Sibyllen nach der griechischen Mythologie Wahrsagerinnen. In der DDR war die 1956 gegründete „Sibylle“ die beliebteste Modezeitschrift. Sie existierte bis 1995, zum Schluss wurde sie im Selbstverlag herausgegeben. Eine gestern eröffnete Ausstellung im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte geht der Frage nach, wie die Inszenierung von Mode sich zu den gesellschaftlichen Idealen und zur gelebten Alltagskultur in der DDR verhielt (bis 22. August).

Der nostalgisch gestimmte Blick wird zunächst geleitet durch ein Labyrinth von 17 Fotoserien, deren Entstehungsbedingungen von Fotografen, Redakteurinnen und Mannequins knapp und pointiert kommentiert werden. Spätestens am Ende des ersten Ausstellungssaals, wo zum Blättern in alten „Sibyllen“ eingeladen wird und an einer Hörstation sieben bekennende Leserinnen darüber sinnieren, warum die Zeitschrift so besonders für sie war, fällt auf, was dieses Modejournal von heutigen Publikationen mit Frauennamen unterscheidet.

Die „Sibylle“ war, obwohl sie vor allem Kreationen des Deutschen Modeinstituts der DDR und der volkseigenen Betriebe zeigte, vom ästhetischen Anspruch her eher ein Fotojournal. „Wir haben nicht nur Mode fotografiert, wir haben Bilder gemacht, die uns wichtig waren“, bekennt Ute Mahler, die neben Sibylle Bergemann, Arno Fischer, Roger Melis, Günter Rössler und Sven Marquardt zu den stilprägenden Fotokünstlern nicht nur der „Sibylle“, sondern auch der DDR-Fotokunst gehörte.

Dabei waren die Anfänge noch recht konventionell und durch „eine biedere Modeauffassung und simple Modefotos“ geprägt, wie eine Absolventin der Kunsthochschule Berlin-Weißensee 1961 in ihrer Diplomarbeit schrieb. Die Autorin, die noch Dorothea Bertram hieß, bis sie Roger Melis heiratete, wurde daraufhin Redakteurin der Zeitschrift und prägte für die nächsten zehn Jahre das Blatt entscheidend. Sie schickt die Fotografen auf die Straße. Mode sollte als Teil des Alltagslebens dargestellt werden. Ein programmatischer Anspruch, der bewirkte, dass viele Bilder eher wie Filmstills, als wie Werbung für Kleidung aussehen. Eindrucksvoll nachvollziehen lässt sich das in dem Begleitband zur Ausstellung.

Kleidermarkennamen kommen so wenig vor wie es das Subjekt des Modeschöpfers in der „Sibylle“ gibt. Zwar gab es in jedem Heft Schnittmuster, jedoch nur für wenige Modelle. Mode, so das redaktionelle Verständnis, ist Inspiration und nicht Vorgabe. Einige selbstgeschneiderte Modelle belegen in der Ausstellung die Lust zur und die Kreativität in der Nachahmung. Ein selbstgeschneidertes Hochzeitskleid aus Gardinenstoff war keine Seltenheit. Eine Wand mit Leserinnenbriefen dokumentiert diese beiden Seiten der „Sibylle“, einerseits diente Mode als Elixier, um aus dem Alltag abzutauchen, anderseits war die Beschaffung von Kleidung oder den Materialien für ihre Herstellung ein nicht unwesentlicher Bestandteil des sozialistischen Alltags.

Die Frauen sollten qua Inszenierung – so die unterschwellige Aufforderung – zu den Schöpferinnen ihrer selbst werden. Programmatisch erhob die Zeitschrift die berufstätige, selbstbewusste, emanzipierte Frau zum Idealbild. In den frühen 60er Jahren war es eben das: ein Idealbild, das jedoch zunehmend dem Selbstbild der meisten Frauen in der DDR entsprach, waren sie doch in der überwiegenden Mehrheit berufstätig und finanziell unabhängig. Hier traf sich das politisch vorgegebene Frauenbild mit dem Selbstverständnis von Frauen. Damit dies auch so bliebe, wurde die Chefredakteurin allwöchentlich zur „Rotlichtbestrahlung“ bestellt, wie intern die Treffen mit der Abteilung Agitation des ZK der SED genannt wurden. Eine Zensur im eigentlichen Sinne gab es für die „Sibylle“ nicht. Die Zeitschrift musste weder vorab genehmigt werden, noch wurde je eine Nummer nachträglich aus dem Verkehr gezogen. Wohl aber gaben die Parteikader Themen vor und übten Blattkritik.

Aber „Sibylle“ wäre keine Sibylle gewesen, hätte sie nur eindimensionale Propagandabilder geliefert. So wie die antike Prophetin der Gesellschaft Orakel aufgab, lassen sich in der Zeitschrift kritische Denkanstöße in der Bildsprache finden. Nicht nur in den oft melancholischen Blicken der Fotografierten, sondern auch in den kompositorischen Inszenierungen. Ein Bild, das eine junge Schwangere zeigt, die sich bückt, um einen Beutel mit Lebensmitteln aufzuheben, verdeutlicht aufs augenscheinlichste die Mühsal, an Bückware heranzukommen.

Es ist ein lohnender Blick in die Vergangenheit, den die Ausstellung bietet. Wer mit dem kritischen Bewusstsein hineingeht, dass Frauenzeitschriften Frauenbilder normieren, wird bestätigt werden, allerdings – ganz sibyllinisch – in positivster Weise. Die „Sibylle“ hat als Modezeitschrift den ambivalenten Versuch unternommen, das Ideal der emanzipierten Frau zu zeichnen, die sich Rollenbildern selbstbewusst entzieht. Ein Versuch, der nicht nur auf Grund seines ästhetischen Anspruches sehr sehenswert ist.

Lene Zade

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: