© Archiv

Kultur: Von „rauschhafter Einseitigkeit“

Eine persönliche Erinnerung an die große Friedrich-Ausstellung 1986 im Neuen Palais

Stand:

In der kommenden Woche eröffnet im Neuen Palais die Ausstellung „Friederisiko. Friedrich der Große“, eine „Entdeckungsreise zu Friedrich durch 70 Säle“ anlässlich des 300. Geburtstages des bekannten Monarchen. Es wird die bis dato größte und umfangreichste Schau zum Leben und Wirken von Friedrich II. Zuletzt war 1986 eine große Ausstellung über die Kunst des Preußenkönigs im Neuen Palais zu sehen. Unser Autor Klaus Büstrin erinnert sich an seinen Besuch.

Stundenlang stand man in langen Reihen vor dem Neuen Palais, um Einlass zu erhalten. Geduldig nahm man das Warten auf sich. Denn jahrzehntelang hatten viele DDR-Bürger darauf gewartet, dass Friedrich der Große – so konnte man ihn offiziell wieder nennen – eine ihm gemäße Würdigung erfuhr. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci veranstalteten im Sommer 1986 die Ausstellung „Friedrich und die Kunst“. Der 200. Todestag des Königs war eine gute Gelegenheit, die erst wenige Jahre alte Preußen-Renaissance in der DDR auf sichere Pfade zu lenken.

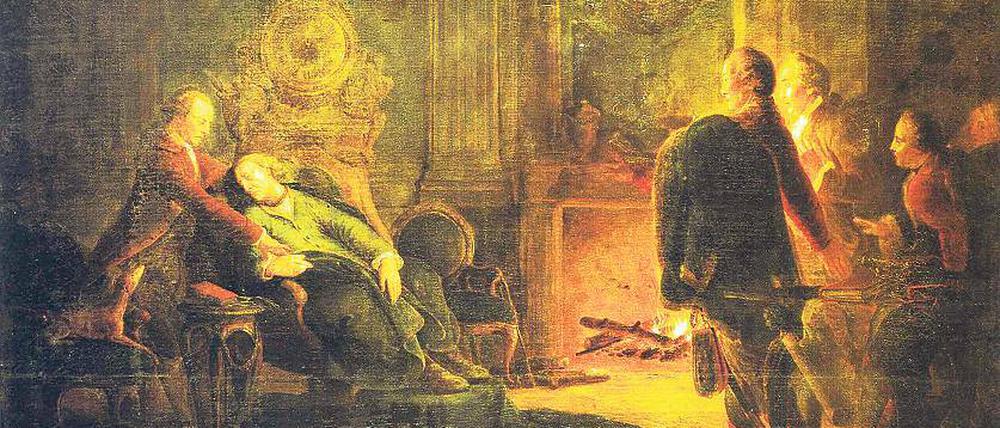

Nach ein oder zwei Stunden Wartezeit war es soweit. Man wurde durch die Ausstellungsräume im Neuen Palais geschoben. Der Rundgang begann in einem abgedunkelten Raum, der mit schwarzem Tuch ausgeschlagen war. Er zeigte eine genaue Nachbildung von Karl von Gontards Trauerdekoration im Potsdamer Stadtschloss für den König. Silberne Kandelaber, Bernhard Rodes Gemälde über den Tod Friedrichs II. waren zu sehen, doch auch Reflektierendes über dessen Bestattungswunsch neben dem Schloss Sanssouci zu ruhen, der bekanntlich von seinem Nachfolger Friedrich Wilhelm II. nicht erfüllt wurde.

Die Schau war das Ergebnis einer positiven Entwicklung, die die DDR-Führung in Sachen des Preußenkönigs durchmaß. In den ersten Jahrzehnten des DDR-Staates sprach man nicht von Friedrich dem Großen, sondern von Friedrich II. Und stets war er der Vorzeigereaktionär. Den Schulkindern trichterte man ein, der König sei ein böser Militarist gewesen, der nur Kriege führte. Im Jahre 1980 interviewte der britische Pressezar Robert Maxwell Staats- und SED-Chef Erich Honecker. Als man auf die preußische Geschichte zu sprechen kam, bezeichnete auch die Nummer Eins der DDR den König als Friedrich den Großen. Von nun an durfte jeder Bürger im Lande offiziell Friedrich der Große sagen. Sein Reiterstandbild von Christian Daniel Rauch, das 1950 nach Potsdam ausgelagert und zwölf Jahre später für das Hippodrom im Park Sanssouci ausgepackt wurde, erhielt 1980 wieder seinen angestammten Platz in der Mitte Berlins. Ja, allmählich fand der Arbeiter-und-Bauernstaat zu einem weniger verkrampften Verhältnis zu den bisher als problematisch empfundenen Gestalten des Erbes. Man denke an die positive Bewertung des Reformators Martin Luther. Doch das so gern benutzte Wort von „Denn er war unser“ galt sicherlich nicht für den König.

In der 1979 erschienenen Biografie über Friedrich II. von Ingrid Mittenzwei, die ein Bestseller wurde, schrieb die Verfasserin: „Preußen ist Teil unserer Vergangenheit. Man braucht nur durch einige Städte der DDR zu gehen, vor allem durch Berlin und Potsdam, um dies zu sehen. Auf Schritt und Tritt kann man hier steinernen Zeugen preußischer Geschichte begegnen.“ Aber wichtige Bauten waren da schon gesprengt und aus dem Stadtbild verschwunden.

In der Ausstellung im Neuen Palais konzentrierten sich die Macher auf die Künste, die Friedrich der Große förderte. Viele DDR-Bürger erhielten erstmals ein Bild von Friedrich. Jedoch kein umfassendes, denn der Politiker und Feldherr blieb weitgehend draußen. Ein schwieriges Kapitel hätte man da aufschlagen müssen. Kontroversen mit der SED-Führung wollte man umgehen. Und: „Das hätte uns überfordert“, sagte anlässlich der Schau 1986 der damalige Generaldirektor der Schlösser und Gärten und Chefkurator der Ausstellung, Hans-Joachim Giersberg, in einem Gespräch mit der „Zeit“. Was lag da näher, als aus den reichen Beständen von Sanssouci eine Ausstellung im Neuen Palais, in Friedrichs „Fanfaronade“, das nach dem Siebenjährigen Krieg gebaut wurde, zusammenzustellen? Auch Leihgaben waren darunter. Und so war ausschließlich nur Kunst zu erleben: Friedrich und die Malerei, Friedrich und die Philosophie, die Literatur, die Musik, die Bildhauerkunst. Mehr als 650 eindrucksvolle Exponate waren zu sehen, inmitten der historischen Rokokoräume. Von einer „rauschhaften Einseitigkeit“ sprachen einige Medien in Westdeutschland.

Ob die Kuratoren von 1986 auf die Idee gekommen wären ihre Schau „Friederisiko“ – so der Titel der großen Ausstellung zum 300. Geburtstag Friedrichs des II., die in der kommenden Woche im Neuen Palais eröffnet wird – zu nennen, kann man sich nicht vorstellen. Denn in der DDR war eine Ausstellung über einen umstrittenen absolutistischen Herrscher wohl stets ein Risiko. Ein falscher politischer Zungenschlag in der Präsentation, man hätte Schwierigkeiten mit der Obrigkeit bekommen. Und die Staatssicherheit hatte ihre Augen natürlich auch auf die Ausstellung gerichtet. In einem Bericht bemerkte sie, dass „in weiten Teilen unserer Bevölkerung die Preußen-Renaissance begrüßt werde“, doch zugleich gebe es auch Kritik darüber, dass versucht werde, „den preußischen Staat tiefer im Bewusstsein seiner Bürger zu verankern, indem man an dessen Tugenden anknüpft, ohne sie unbedingt zu etikettieren.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: