© Landesarchiv Berlin, Histomap Berlin

Die Sehnsucht nach Identität: Warum historische Innenstädte wiederaufgebaut werden

Frankfurt, Warschau, Danzig: Vielerorts rekonstruiert man das alte Zentrum. Was macht die Architektur früherer Epochen so beliebt?

Stand:

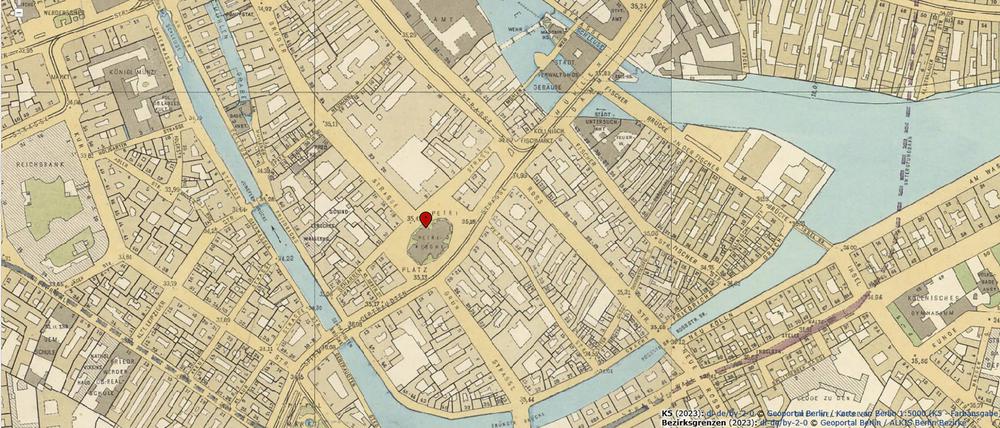

Wenn am 23. Juni das Archäologische Haus Petri Berlin eröffnet, wird ein kleines Stück des historischen Zentrums wiedergewonnen sein – zwar nicht als direkter Wiederaufbau der Lateinschule, die früher an dieser Stelle stand. Aber trotzdem als ein lebendiger Ort, den man besuchen, wo man sich informieren, reden, debattieren kann. Es ist ein Weiterdenken dessen, was es einst hier gegeben hat, was die Fundamente im Boden noch erzählen.

Nicht weit entfernt davon, am Molkenmarkt, wird man ebenfalls den historischen Grundriss als Blaupause nehmen, um ein modernes Wohnviertel zu schaffen, das an die Vorkriegsbebauung angelehnt ist. Wie gelungen und qualitätvoll das sein wird, was landeseigene Wohnungsbaugesellschaften hier errichten, ist eine andere Frage. Aber der Impuls zum Wiederaufbau an sich, einschließlich der Verschwenkung der Grunerstraße, ist lobenswert – auch wenn diese immer noch viel zu breit ist.

Die früheren Grundrisse scheinen noch durch

Historisches Bewusstsein ist immer nützlich beim Städtebau. „Trotz Massenabriss in der Nachkriegszeit scheinen in vielen Städten die Grundrisse noch durch, so wie bei einem Palimpsest der ältere Text hinter dem neuen sichtbar ist“, erklärt Historiker und Stadtforscher Benedikt Goebel, Vorstand der Stiftung Mitte Berlin. Er hat eine Ausstellung über die vergessene Mitte Berlins kuratiert und kann Geschichten zu nahezu jedem verschwundenen Haus erzählen.

Auch für das in den 1980er Jahren wiederaufgebaute, häufig unterschätzte Nikolaiviertel bricht er eine Lanze, hält es für eine gelungene Rekonstruktion des mittelalterlichen Gründungskerns. Gelungen sei, so Goebel, vor allem der Bereich unmittelbar um die Kirche, auch wenn viel der Bausubstanz, die wir heute dort sehen, ursprünglich an ganz anderer Stelle stand und hierhergeschafft wurde.

© Scarlett Werth

Berlin fängt langsam an zu ahnen, dass es nicht erst im 20. Jahrhundert entstanden ist. Andere, vor allem süddeutsche Städte können darüber nur lächeln. In München hat man gleich nach dem Krieg beschlossen, sich beim Wiederaufbau an der historischen Stadt zu orientieren, im traditionsverliebten Wien sowieso. Nürnberg hat mit den Mitteln der 50er Jahre die mittelalterliche Straßenführung und Parzellierung erhalten. Polnische Städte wie Warschau und Danzig haben bereits früh und mit großer Selbstverständlichkeit ihre Altstadtkerne rekonstruiert, seit der Jahrtausendwende auch Stettin.

Köln, eigentlich die antike deutsche Stadt par excellence, ist hingegen den Weg in die Nachkriegsmoderne gegangen, integriert aber jetzt mit dem neuen Museum Miqua die Reste des jüdischen Viertels in einem neuen Stadtteil. Auch Frankfurt am Main konnte sich 2012 zum Abriss des Technischen Rathauses durchringen, 35 Häuser sind in der „Neuen Frankfurter Altstadt“ entstanden. Berlin hat, immerhin, sein Schloss wiederbekommen – auch wenn es sich bisher nicht zu dem Anziehungspunkt entwickelt hat, der erhofft wurde.

Viel näher dran am menschlichen Maßstab

Man muss nicht nach Venedig, Salzburg oder Quedlinburg blicken, um sagen zu können: Viele Menschen lieben historische Altstädte und begrüßen deren Wiederaufbau. Das mag mit der Sehnsucht nach Identität zu tun haben, aber auch mit der schlichten Tatsache, dass die kleinteilige, abwechslungsreiche, vielgestaltige und detailfreudige Architektur früherer Epochen viel näher dran ist am menschlichen Maßstab, viel humaner ist als die oft über eine Breite von 100 Metern und mehr immer gleich aussehenden Giganten aus Glas, die privates Kapital, aber auch städtische Träger heute hervorbringen.

Diese haben natürlich andere Vorteile: moderne Sanitäranlagen und viel Licht für die Bewohner. Sie bieten, so kann man es auf den Punkt bringen, einen tollen Ausblick und einen fürchterlichen Anblick. Stadt ist nicht nur das, was Menschen sehen, wenn sie aus ihren Wohnungen schauen, sondern auch das, was man sieht, wenn man das Haus betrachtet. Jede Außenwand ist zugleich die Innenwand des öffentlichen Raumes. Wenn es gelänge, das Beste der Tradition mit dem Besten der heutigen Architektur zu vereinen, wäre viel gewonnen für die Zukunft unserer Städte.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: