© Gerhard Boß

Berlins verlorenes Herz: Das war Cölln auf der Spreeinsel

Kriege und Diktaturen haben dem Ursprung der Metropole schwer zu schaffen gemacht. Auch von der mittelalterlichen Schwesterstadt Cölln sind kaum noch Spuren vorhanden.

Stand:

Am Anfang war eine Insel. Darin gleicht die Geschichte Berlins der von Paris. Klar, die Besiedelung der heutigen Île de la Cité durch den keltischen Stamm der Parisii im dritten vorchristlichen Jahrhundert hat stramme 1500 Jahre früher stattgefunden als die Gründung Cöllns auf der Spreeinsel um 1200. Aber die Ausgangssituation ist in beiden Fällen ähnlich: ein geschützter Siedlungsplatz im Fluss, dazu Handelswege, die sich an dieser Stelle kreuzen.

Die Ankunft der Fürsten ändert alles

Später kommt noch ein weiterer, für die Entwicklung beider Städte entscheidender Faktor hinzu: Fürsten siedeln sich an und lassen auf den Inseln ihre Residenzen errichten. In Paris sind das, nach dem Abzug der Römer, die Merowinger, später Karolinger und Kapetinger. Das königliche Palais de la Cité lag auf dem traditionell der weltlichen Macht vorbehaltenen Westteil der Insel, wo sich heute der Justizpalast befindet. In Cölln (das bald mit seiner Schwesterstadt Berlin am anderen Spreeufer fusionierte) sind es die Hohenzollern, die als Markgrafen von Brandenburg regieren und unter Friedrich II. ab 1443 ihre Burg, die später zum Schloss erweitert wurde, mittig auf der Insel erbauen lassen.

Wer heute dort spazieren geht, wo einst Cölln lag, braucht außergewöhnlich viel Fantasie, um sich diese untergegangene Stadt vorzustellen. Der moderne und sozialistische „Städtebau“ des 20. Jahrhunderts hat ganze Arbeit geleistet. Versuchen wir es trotzdem: Die Spreeinsel besteht aus eiszeitlich angelagertem Talsand und ist leicht gekippt. Der Südteil liegt höher als der Nordteil, der lange sumpfig und unbewohnt bleibt.

© Gerhard Boß

Dort, im Norden, sieht es im Mittelalter völlig anders aus als heute, die Uferlinie hat sich durch Landgewinnung stark verändert – eine weitere Parallele zur Île de la Cité. Erst im frühen 19. Jahrhundert wird hier ein neues Kapitel aufgeschlagen und Museen gegründet, beginnend mit dem Bau, den Schinkel entworfen hat und den wir heute „Altes Museum“ nennen. Die Museumsinsel entsteht.

Die städtische Besiedelung aber begann einst im trockenen Südteil der Insel. An dessen höchstgelegener Stelle wurde um 1230 eine Kirche errichtet, an der ein Pfarrer namens Symeon wirkte. Dessen schriftliche Erwähnung macht 1237 zum traditionellen Gründungsdatum Berlins, auch wenn die Archäologie längst herausgefunden hat, dass die Stadt mindestens 50 Jahre älter ist.

Der damals zuständige Bischof in Brandenburg an der Havel lässt die Kirche nach dem Apostel Petrus benennen. Der fischte bekanntlich auf dem See Genezareth, als er von Jesus zum Jünger berufen wurde, und gilt deshalb als Patron der Fischer, die auf einer Flussinsel natürlich eine wichtige Rolle spielen. Petrus ist aber auch Patron der Brückenbauer, und so eine Brücke führt schon bald, in Gestalt des Mühlendamms, hinüber auf die andere Flussseite, nach Berlin.

Die Kirche war von Marktständen umgeben

So reihte sich im Zentrum Cöllns, am später sogenannten Petriplatz, ein städtischer Dreiklang aus Schule, Kirche und Rathaus auf: In der Lateinschule, auf deren Fundamenten sich jetzt das Petri Berlin erhebt, wurde der Nachwuchs in der damals wichtigsten Bildungssprache unterrichtet und versah auch Dienste in der wenige Schritte daneben gelegenen Kirche. Die war von Marktständen („Scharren“, bis heute gibt es die Scharrenstraße) und einem Friedhof umgeben.

Weiter östlich schloss sich das Cöllnische Rathaus an, das bereits um 1900 abgerissen wurde. Der heutige Neubau des Hotels Capri by Fraser zitiert zumindest den markanten Fassadenvorsprung des Rathauses. Noch weiter östlich, kurz vor dem Mühlendamm, befand sich der Cöllnische Fischmarkt.

© Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett

Vier Straßen liefen vom Petriplatz nach Süden, zwei von ihnen (Ross- und Grünstraße) überquerten auf Brücken den Spreekanal, zwei (Fischerstraße und die schmale Petristraße) endeten dort. Zusammen bildeten sie ein Viertel, das von der Friedrichsgracht umfasst wurde, die die Insel im Westen und Süden umläuft. Sehr viel später – als es schon abgerissen war – bekam dieses Quartier den nicht historischen Namen „Fischerkiez“ verpasst.

Vier Petrikirchen hat es seit 1230 an dieser Stelle gegeben, die letzte ließ Baumeister Heinrich Strack 1847 im neogotischen Stil errichten. Ihr enormer, 111 Meter hoher Turm war lange Zeit das höchste Bauwerk Berlins. Doch nicht nur der Turm, der gesamte Kirchenkörper erreichte eine stattliche Höhe auf vergleichsweise geringer Fläche. Auf Abbildungen der Kirche erkennt man sofort das himmelwärts Stürmende der Architektur. Alles drängt nach oben.

Die Funktion des Turms bestand darin, stolz den Gründungsort der Stadt zu markieren. Das Bewusstsein für die geschichtliche Signifikanz solcher Stätten war noch im 19. Jahrhundert völlig selbstverständlich vorhanden; heute ist es nahezu pulverisiert.

Andernfalls hätte 2022 niemals der treffend als „Banalitätsmonster“ bezeichnete, historische Grundrisse komplett ignorierende Neubau der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte an der Mühlendammbrücke, auf ältestem Grund, entstehen können. Er setzt im Grunde die Abneigung, ja Verachtung der 60er und 70er Jahre gegen die historische Stadt fort. Sie wird wohl nicht wiedergewonnen, auch im 21. Jahrhundert nicht, weil der Wille dazu fehlt.

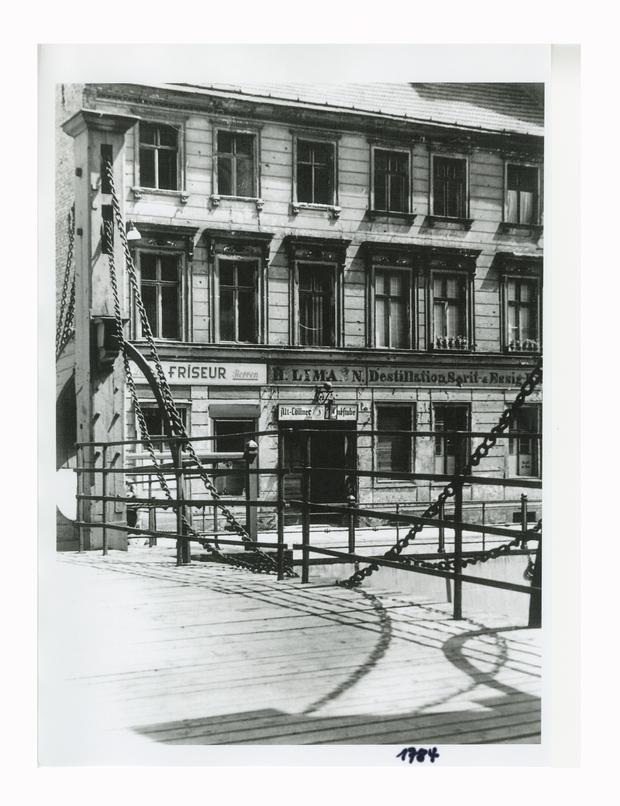

Um 1900 setzten erste Abrisswellen ein

Schon um 1900 setzten die ersten Abrisswellen ein, das Cöllnische Rathaus verschwand, die Gertraudenstraße wurde auf 25 Meter verbreitert (heute hat sie 75 Meter). Doch selbst nach den massiven Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg war das Viertel in seiner Struktur erhalten. Das Ende kam erst in den 1960er Jahren, als die Petrikirche abgerissen und das gesamte Quartier bis auf wenige Ausnahmen – so das Nicolaihaus in der Brüderstraße oder das Ribbeck-Haus in der Breiten Straße – niedergelegt wurde. Ein Zerstörungsprozess, der sich selbst radikalisierte.

Die Petrikirche ist auf Verfügung Walter Ulbrichts in zwei Etappen gesprengt worden, 1962 und 1964. Sie war – wie so vieles der Substanz Berlins, wie etwa Schloss oder Anhalter Bahnhof – zwar beschädigt, aber nicht so sehr, dass man sie nicht wieder hätte instand setzen können. Mit ihr verschwand an diesem Standort alles Sakrale, oder es transformierte sich in das, was der modernen, automobilen Gesellschaft auf ihre Weise heilig ist: in einen Parkplatz. Immerhin: Jetzt war genug Platz, damit an Staatsfeiertagen Aufmärsche, Panzer und sogar Atomraketen vorbeiziehen konnten.

© Gerhard Boß

Berlins historische Mitte ist mit einer Konsequenz von der Landkarte getilgt worden, die in Deutschland einzigartig bleibt. Und daran werden, so scheint es, die kommenden Jahrzehnte auch nichts ändern. Man kommt hinter dieses Ausmaß an Zerstörung nicht mehr zurück. Die Achse Gertraudenstraße-Grunerstraße durchschneidet bis heute die Innenstadt wie ein monströses Schwert, und der Senat zeigt trotz der neuen Verkehrsführung am Molkenmarkt kein Interesse an einem wirklichen Rückbau.

Berlin, könnte man sagen, gibt es nicht mehr. Das, was viele heute für „Berlin“ halten, sind die Stadterweiterungen. Um den Gründungskern wiederzugewinnen, müsste man sich grundsätzlich von dem Glauben verabschieden, der Durchgangsverkehr hätte ein Recht darauf, das Zentrum zu durchqueren. Das wird nicht passieren, und so sind es einzelne Attraktionsinseln wie das Petri Berlin, an denen sich historisch empfindende Menschen in dieser ruinierten Stadtlandschaft künftig werden festhalten können.

- Archäologie

- Berliner Senat

- Brandenburg

- Kunst in Berlin

- Mitte

- Museumsinsel

- Schule

- Werder (Havel)

- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false