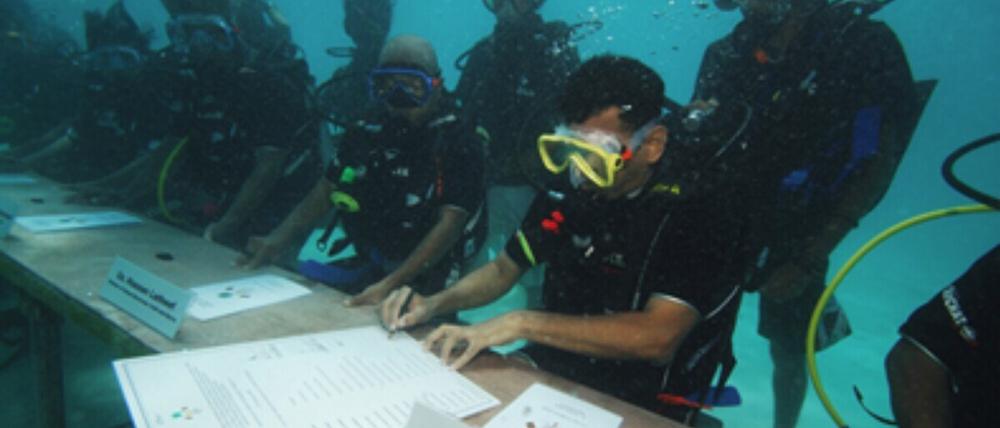

© Picture Alliance/dpa/DB Rep. of MaledivesDoIHo

Klimaschutz als völkerrechtliche Pflicht: Was bedeutet das IGH-Gutachten?

Der Internationale Gerichtshof (IGH) erklärt, dass Klimaschutz völkerrechtliche Pflicht ist. Was bedeutet das für Deutschland? Der Europarechtler Christian Calliess gibt Antworten.

Stand:

Herr Professor Calliess, der Internationale Gerichtshof (IGH) hat ein Gutachten vorgelegt, wonach Klimaschutz völkerrechtliche Pflicht ist. Was bedeutet das?

Ein Gutachten des IGH ist – anders als ein Urteil – für Staaten rechtlich nicht verbindlich, muss also nicht befolgt werden. Dennoch hat das Gutachten Gewicht: Wenn das höchste Gericht der Welt erklärt, dass Staaten verpflichtet sind, den Klimawandel zu bekämpfen, ist das ein starkes Signal – auch für andere Gerichte wie den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg oder das Bundesverfassungsgericht, die diese Rechtsauffassung künftig in ihre Urteile einbeziehen können.

Der IGH wird immer wieder als „zahnloser Tiger“ bezeichnet. Ist das zutreffend?

Die Autorität des Gerichts ist groß, selbst bei Gutachten. Wer sich internationalen Klimaschutzpflichten entzieht, setzt sich künftig dem „Naming and Shaming“ aus, wird also öffentlich als Völkerrechtsverletzer an den Pranger gestellt. Auch kann das Gutachten zur Begründung von Haftungsansprüchen herangezogen werden.

Welche Bedeutung hat das Gutachten konkret für Deutschland? Unmittelbare rechtliche Pflichten entstehen aus dem Gutachten nicht. Es ist aber gut möglich, dass das Bundesverfassungsgericht das Gutachten in laufenden Verfahren heranzieht. Es betont regelmäßig, dass das deutsche Verfassungsrecht völkerrechtsfreundlich auszulegen ist. Insofern kann das Gutachten künftige Rechtsprechung beeinflussen – und so mittelbar auch den Gesetzgeber binden.

Wird es auch internationale Wirkung entfalten?

Ja, davon gehe ich aus. Auf Klimakonferenzen kann das Gutachten Druck auf Staaten erzeugen, die sich Verhandlungen entziehen oder sie blockieren. Der IGH betont ausdrücklich zum einen die Kooperationspflicht: Alle Staaten müssen zusammenarbeiten, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Wer das verweigert, verstößt gegen das Völkerrecht. Zum anderen hebt er hervor, dass völkerrechtliche Klimaverträge wie das Pariser Abkommen nicht das allgemeine Völkerrecht verdrängen. Dies hat zur Folge, dass auch Staaten, die aus solchen Abkommen austreten, völkerrechtlich verantwortlich bleiben.

© sru

Ist das Gutachten ein klimapolitischer Durchbruch?

Ein Durchbruch nicht, aber ein sehr wichtiger Baustein im internationalen Klimaschutzrecht. Es stärkt nationale und europäische Regelwerke, gerade in einer Zeit, in der Klimapolitik teils zurückgefahren wird – etwa wenn das sogenannte Verbrennerverbot der EU infrage gestellt wird. Das Gutachten macht deutlich: Staaten müssen ihre Politik konsequent auf Dekarbonisierung ausrichten und etwa Subventionen für fossile Energien beenden. Die Erschließung neuer Fördergebiete für Erdöl und Erdgas, wie sie aktuell etwa von Polen in der Ostsee vor der Insel Usedom oder von den Niederlanden und Deutschland in der Nordsee vor der Insel Borkum geplant ist, steht im klaren Widerspruch zu diesen Vorgaben des IGH.

Wenn Staaten zu wenig tun, können sie künftig haftbar gemacht werden.

Christian Calliess, Europarechtler an der FU-Berlin

Die Bundesregierung will geplante Maßnahmen im Gebäude- und Verkehrssektor reduzieren und die Nutzung von Gas fördern. Steht das im Widerspruch zum Gutachten?

Die Politik hat offenbar die Tragweite des Gutachtens noch nicht ganz erfasst. Klar ist: Wenn Staaten zu wenig tun, können sie künftig haftbar gemacht werden – bis hin zu Schadensersatz gegenüber Staaten, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. Theoretisch könnten solche Klagen auch Deutschland treffen, etwa wenn es seine Klimaziele deutlich verfehlt. Die Entscheidungen von heute könnten Deutschland in Zukunft also viel Geld kosten, wenn dabei der Klimaschutz nicht berücksichtigt wird. Zudem koppelt der IGH Klimaschutz mit den Menschenrechten – er leitet ein Recht auf eine gesunde Umwelt ab.

Welche Folgen hat das?

Damit lässt sich Klimaschutz nicht nur mit Staatenverantwortlichkeit, sondern auch mit Menschenrechten begründen. Wer nichts tut, gefährdet Grundrechte, etwa weil eine intakte Umwelt Voraussetzung für deren Ausübung ist. Neben Staaten können künftig also auch Individuen Ansprüche geltend machen.

Heißt das, wenn Deutschland seine Ziele nicht einhält, verletzt es Menschenrechte?

Das kann man so sagen. Deutschland würde sich dann vorhalten lassen müssen, Menschenrechte zu missachten. Entscheidend ist aber: Das wäre erst bindend, wenn ein Gericht – etwa das Bundesverfassungsgericht – dies in einem Urteil feststellt und sich dabei auf das IGH-Gutachten stützt. Dessen Vorgaben passen sich gut in die Klimaurteile des Bundesverfassungsgerichts und des Straßburger Gerichtshofs für Menschenrechte ein, die insoweit staatliche Schutzpflichten aus dem Grundrecht auf Leben und Gesundheit ableiten.

Sie nennen das Gutachten einen Baustein. Fehlen noch weitere, um beim Klimaschutz entscheidend voranzukommen?

Gerichtlich betrachtet sind die Bausteine nun vorhanden: national, europäisch und international. Was noch fehlt, ist ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union, der bisher alle Klimaklagen als unzulässig abgewiesen hat. Letztendlich können Gerichte Klimapolitik nicht ersetzen, sondern nur Druck aufbauen. Jetzt müssen die Parlamente ein verbindliches Schutzkonzept vorlegen, das die Dekarbonisierung bis spätestens 2050 sicherstellt. Jede Abschwächung bestehender Klimagesetze gefährdet diesen Pfad und damit auch die völkerrechtlichen Verpflichtungen. Und das wiederum können Gerichte kontrollieren, die vom IGH starken Rückenwind erhalten haben.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: