© REUTERS/NASA NASA

Planetologie an der Freien Universität: Wo ist es denn habitabel?

Auf fernen Himmelskörpern auf der Suche nach flüssigem Wasser: Das könnte Leben bedeuten – oder Überleben für die Besatzung von Raumfahrten. Doch wie wird das erforscht?

Stand:

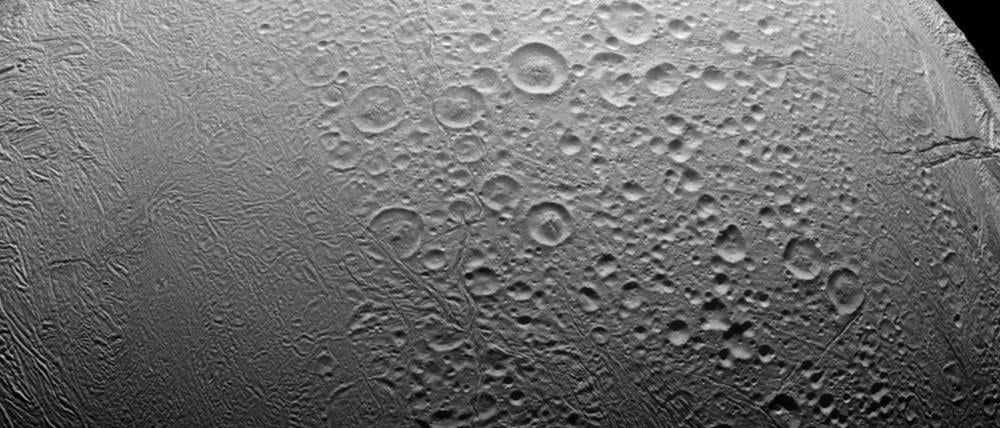

Als die Raumsonde Cassini 2005 Bilder vom nahen Vorbeiflug an Enceladus zur Erde sandte, war die Planetenforschung weltweit elektrisiert. In der Südpolregion des Eismondes, der im zweitäußersten Ring den Saturn umkreist, waren riesige Fontänen zu erkennen, die Hunderte Kilometer hoch ins All schossen. Umgehend wurde der Missionsplan geändert und die Sonde direkt durch diese Fontänen gelenkt. Die Bordsensoren detektierten unter anderem Wasserdampf und Eiskörner. Wie konnte das sein?

Enceladus – mit reichlich 500 Kilometern Durchmesser sechsgrößter der bisher bekannten Trabanten des Saturn – ist von einer viele Kilometer dicken Eiskruste bedeckt. An der Oberfläche herrschen mehr als nur frostige Temperaturen – bis zu minus 240 Grad Celsius. Doch bestimmte Salze in den Eisfontänen hätten gezeigt, dass es darunter flüssiges Salzwasser geben musste, sagt Frank Postberg, Professor für Planetologie am Fachbereich Geowissenschaften der Freien Universität. Wenig später wurde hydrothermale Aktivität auf dem Mond bestätigt.

„Damit war klar, dass unter dem Eispanzer ein Ozean liegen muss, an dessen Grund es heiße Quellen gibt.“ Sicheres Anzeichen dafür: Neben Eis detektierte Cassini auch kleine Silikatpartikel. „Das ist nur möglich, wenn es dort heißes Wasser gibt: Weil sich Siliziumdioxid darin gut löst und beim Abkühlen zu solchen winzigen Partikeln ausfällt, die dann von den Fontänen ins All mitgerissen werden.“

Ein Mond am Rande des Sonnensystems, auf dem es flüssiges Wasser gibt! Noch mindestens fünf weitere Ozeanmonde sind in unserem Sonnensystem bekannt. Aber Enceladus ist insofern besonders, weil durch seine „Kryovulkane“ quasi ein Zugang zu dessen Wasser besteht: Durch Risse im Eispanzer werden Gase und Partikel von weit unten direkt ins Weltall geblasen. Und das wohl permanent seit Tausenden von Jahren.

Hydrothermalquellen, kaminartige Schlote, durch die heißes, mineralhaltiges Wasser austritt, gibt es auch in der Tiefsee auf der Erde. Diese White Smoker gelten als Orte, an denen einst das Leben entstanden sein könnte: zuerst kleine organische Moleküle, später dann erste Einzeller. Und genau das könnte auch auf Enceladus passiert sein.

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA, European Space Agency) plant, eine Sonde dorthin zu schicken, die aktiv nach Spuren von Leben suchen soll. Und das quasi ganz „clean“, um den unberührten Zustand des Mondes zu erhalten und keine Mikroben von der Erde einzuschleppen. Die Reisezeit wird rund zehn Jahre betragen.

Die Cassini-Mission habe zu einem Paradigmenwechsel geführt, sagt Frank Postberg. „Noch vor 30 Jahren hielt man unser Sonnensystem für absolut lebensfeindlich. Denn flüssiges Wasser, ohne das wir uns Leben nicht vorstellen können, gibt es weder auf dem Mars noch auf der Venus.“ Letztere ist viel zu heiß – der Mars extrem trocken und kalt. Vor 3,5 Milliarden Jahren, in der Mars-Frühzeit, muss es dort jedoch große Mengen flüssiges Wasser gegeben haben.

Auf der Suche nach Mikrofossilien

Die Mars-Rover sind nicht ohne Anlass auf dem Grund eines ehemaligen Sees gelandet, der mehrere Hundert Meter tief gewesen ist. Auch hier könnte sich Leben entwickelt haben. Die Rover suchen dort nach Fossilien. „Es werden sicher keine Skelette von Dinosauriern oder Fischen sein, sondern Mikrofossilien, also Einzeller“, meint Lena Noack, Professorin für Plantare Geodynamik an der Freien Universität. „Komplexes Leben wird sich nicht entwickelt haben können, dazu war die Zeitspanne für habitable Bedingungen auf der Oberfläche wohl zu kurz.“ Mikrofossilien könnten demnach auch auf den Ozeanmonden zu finden sein.

Drei weitere – Ganymed, Callisto und Europa – umkreisen den Jupiter. Zu ihnen ist die ESA-Mission JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) bereits unterwegs. Ankunft: in sechs Jahren. Bereits ein Jahr vorher wird die NASA-Sonde „Europa-Clipper“ dort ankommen sein.

Europa gilt, was Habitabilität angeht, als der vielversprechendste der drei Ozeanmonde im Jupitersystem. „Habitable Bedingungen“ – das bedeutet nicht, dass ein Planet für Menschen bewohnbar wäre. Aber dass zumindest die Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass sich Leben dort entwickeln könnte. Und danach wird auch weit außerhalb unseres Sonnensystems gesucht.

Suche nach Schwefel und Stickstoff

Die sogenannten Exoplaneten sind Lena Noacks Forschungsschwerpunkt. Bislang gibt es nur wenige Daten zu Atmosphären dieser sehr fernen Himmelskörper. „Wir versuchen zu verstehen, auf welchen Planeten wir habitable Bedingungen erwarten können. Aber auch, was außer Wasser und Kohlenstoff noch für Leben notwendig ist. Schwefel zum Beispiel, Stickstoff und Sauerstoff“, sagt Lena Noack. Letztere sind Hauptbestandteil der heutigen Erdatmosphäre und für diesen Planeten ein ziemlich eindeutiger Hinweis auf Leben.

Aus anthropozentrischer Sicht – weil wir und alle anderen Lebewesen auf der Erde aus Wasser und Kohlenstoff basierten Molekülen bestehen. „Das heißt aber nicht, dass dies bei anderen Planeten ein ebenso eindeutiger Hinweis wäre“, sagt die Planetologin.

Wenn wir an „Leben“ denken, dann meist an Pflanzen, Bäume, Tiere. „Derart komplexes Leben hat sich erst seit Beginn der Kambrischen Explosion vor 541 Millionen Jahren entwickelt“, betont Frank Postberg. „Erste einzellige Lebensformen entstanden jedoch schon vor vier Milliarden Jahren. Zur selben Zeit gab es auch auf dem Mars große Wassermengen und gemäßigte Temperaturen.“

Doch damit war es vor 3,5 Milliarden Jahren schon wieder vorbei, wie geologische Marker belegen. Vermutlich zu wenig Zeit also, als dass sich auf dem Mars Größeres hätte entwickeln können. Aber vielleicht auf Planeten außerhalb unseres Sonnensystems? Auch die Ansichten darüber hätten sich in den vergangenen 30 Jahren stark gewandelt, sagt Lena Noack. Während man früher annahm, dass nur wenige Sterne von einem Planeten umkreist werden, weiß man heute, dass mindestens die Hälfte aller Sterne mindestens einen Planeten besitzt.

„Allein in unserer Galaxie, der Milchstraße, sind schon mehr als 5000 Planeten detektiert worden. Bei 200 Milliarden Sternen in der Milchstraße ist das nur die Spitze des Eisberges, Und das ist nichts im Vergleich zu dem, was da draußen noch alles existiert.“

Sonder soll nach Gesteinsplaneten suchen

Der Fachbereich ist an der ESA-Mission PLATO beteiligt, die Leitung des Konsortiums liegt bei Heike Rauer, Sonderprofessorin in der Planetologie und am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Die Mission wird 2026 eine mit 26 Kameras bestückte Sonde tief ins All schicken, mit dem Ziel, Tausende weitere Planeten zu entdecken. Die Sonde soll dabei gezielt nach erdähnlichen Gesteinsplaneten suchen, die in der habitablen Zone um andere Sterne liegen und über Wasser an der Oberfläche verfügen könnten.

Wasser ist im Grunde das verbindende Element der planetologischen Projekte der Freien Universität – ob zu den Eismonden, dem Mars, den Exoplaneten oder dem erdnahen Mond. Flüssiges Wasser als Voraussetzung für die Entstehung und Existenz von Leben – aber auch als Voraussetzung für das Überleben von Außerirdischen. Etwa denen von der Erde, wenn sie irgendwann auf dem Weg zum Mars einen Zwischenstopp einlegen und Quartier in einer Mondbasis beziehen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: