© Dorothee Nolte

Ausstellung im DHM: Warum die Aufklärung uns alle angeht

Von Demokratie-Debatten bis zu Globalisierung und Technisierung: Viele Themen sind bereits im 18. Jahrhundert angelegt. Das DHM widmet dem Zeitalter jetzt eine Schau.

Stand:

Was bedeutet Freiheit für dich? Wie kann man Freiheit für alle Menschen ermöglichen? Sollte man das? Wenn du die Welt regieren würdest, was würdest du als erstes verändern?

Fragen, die sich die Aufklärer im 18. Jahrhundert stellten und die heute mindestens so aktuell sind wie damals. In der Ausstellung „Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert“ im Deutschen Historischen Museum (DHM) können die Besucher sie selbst beantworten: Sie werden gebeten, Zettel zu nehmen und ihre Gedanken zum Thema in einen „Wissensspeicher“, eine Art Setzkasten, einzusortieren.

Ein Besucher hat die Frage nach der Freiheit so beantwortet: „Freiheit bedeutet für mich, Christian Lindner mit seinem Porsche zum Tempolimit zu zwingen“, garniert mit einer hübschen Zeichnung des Finanzministers in seinem fahrbaren Untersatz. Lustig – und anregend: Was heißt Freiheit in Zeiten der Klimakrise?

© Dorothee Nolte

Dass einmal mehr als acht Milliarden Menschen den Planeten bewohnen und seine Ressourcen bis zur möglichen Selbstvernichtung der Menschheit ausbeuten würden, konnten die Männer und Frauen des 18. Jahrhunderts nicht vorhersehen.

Aber fast alle Themen, die uns heute beschäftigen, sind im 18. Jahrhundert bereits angelegt: die Debatten um Demokratie, Menschenrechte, Rassismus, Toleranz; die Globalisierung der Handelsströme und Kommunikationsnetze ebenso wie die Verwissenschaftlichung und Technisierung des Lebens.

Die Mitte Oktober im Pei-Bau eröffnete Ausstellung präsentiert die „Fragen an das 18. Jahrhundert“ in zwölf Themenräumen. Sie widmen sich etwa der neuen Wissenschaft, der Religion, den öffentlichen Räumen und den Geschlechterrollen: eine Fülle von Objekten, Büchern, Gemälden, die kulturhistorisch Interessierten wertvolle Einblicke geben.

Aber eben nicht nur ihnen. „Wir möchten auch Menschen in die Ausstellung locken, die normalerweise nicht in historische Ausstellungen gehen“, sagt Brigitte Vogel-Janotta, Leiterin der Bildung und Vermittlung des DHM. „Menschen, die sich nicht in erster Linie für die Aufklärungszeit interessieren, aber für Themen wie Frauenrechte, Toleranz, Rassismus, Demokratie oder Verschwörungserzählungen.“

Deswegen hat das DHM in seinem „outreach“- oder Vermittlungsprogramm junge Menschen eingeladen, die Ausstellung mitzugestalten. An mehreren Stellen ist das sichtbar: Zum Beispiel haben Schüler der Johann-August-Zeune Schule für Blinde ein Hörspiel zu der Büste von Dorothea von Rodde-Schlözer entwickelt. Sie war die erste Doktorin der Philosophie in Deutschland, eine Nachbildung ihrer Büste steht als Tastmodell in der – weitgehend inklusiv gestalteten – Ausstellung.

© Dorothee Nolte

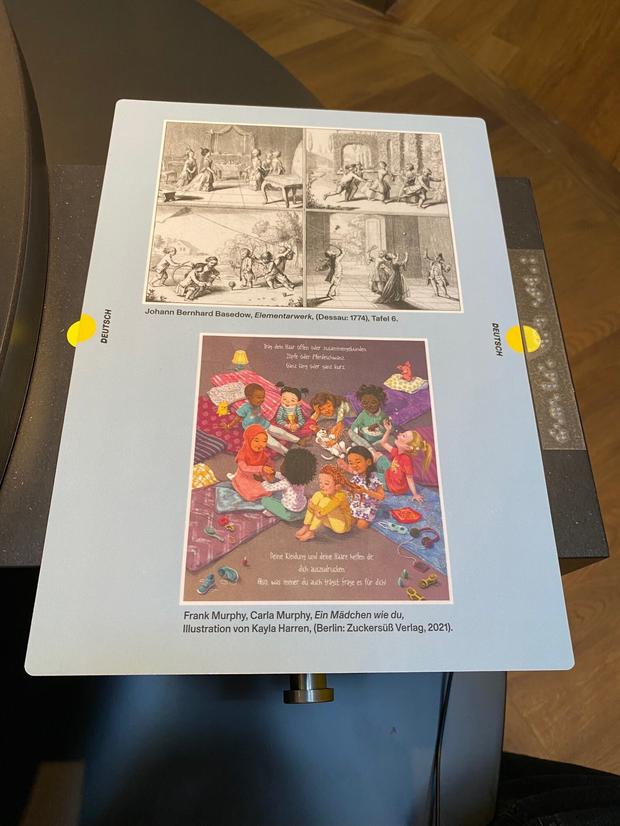

Auf einem anderen runden Tisch sind Tafeln verteilt, die Bilder aus dem pädagogischen „Elementarwerk“ von Johann Bernhard Basedow (1774) zeigen, kombiniert mit Bildern aus modernen Kinderbüchern.

Angehende Pädagoginnen und Pädagogen des Pestalozzi-Fröbel-Hauses haben dazu Hörtexte geschrieben und aufgenommen, in denen sie die verschiedenen Darstellungen der Kinderbücher vergleichen.

© Dorothee Nolte

An drei Abenden werden außerdem junge Leute aus verschiedenen Schulen, Vereinen und Gruppen unter dem Motto „Aufklärung NOW“ ein Festival gestalten. Bei freiem Eintritt können Besuchende am 22. November, 24. Januar und am 21. März einen wissenschaftlichen Slam, performative Rundgänge, ein Quiz, Performances auf der Bühne, Live-Musik, Improvisationstheater und andere kreative Angebote erleben.

Auch der „Wissensspeicher“ im letzten Raum der Ausstellung ist nicht von den Museumskuratorinnen, sondern von dem Jugendgremium „Schattenmuseum“ entwickelt worden. „Kann eine Fliege einen Elefanten fressen?“, steht hier an der Wand: eine scheinbar absurde Frage, wie sie den denklustigen Aufklärern gefiel. Ja, eine Fliege kann einen Elefanten fressen – wenn sie denn von Millionen anderer Fliegen unterstützt wird!

© Dorothee Nolte

Um die Ecke denken, nichts für unmöglich halten, im Austausch mit anderen geistig vorankommen: In der Aufklärungszeit waren Salons, Teegesellschaften und literarische Gesellschaften modern. Ein solches Format möchte das DHM in seinem Begleitprogramm zur Ausstellung wiederbeleben: die „Mittwochsgesellschaft“, die von 1783 bis 1798 in Berlin existierte.

„Damals trafen sich in dieser Runde vor allem Intellektuelle“, sagt Stephanie von Steinsdorff, die das wissenschaftliche Begleitprogramm der Ausstellung betreut. „Wir möchten unsere Mittwochsgesellschaft inklusiver gestalten, die ganze Stadtgesellschaft ansprechen.“

An fünf Mittwochen ab Februar werden – in Kooperation mit der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte – Fragen gestellt, die damals wie heute drängten: Wie schließt man Frieden? Wie wird man mündig? Wie teilt man Gewalten?

Schon Ende November findet unter dem Titel „Mut zum Verstand“ ein Philosophischer Programmtag statt: Am Samstag, 23. November, können Interessierte unter anderem eine historisch-philosophische Stadtführung durch das aufgeklärte Berlin mit dem Berlinologen Michael Bienert erleben, eine Voltaire-Lesung oder eine Podiumsdiskussion zur aufgeklärten Öffentlichkeit (siehe Infokasten).

Der Romanist Ottmar Ette stellt seinen Roman über Anton Wilhelm Amo, den ersten „schwarzen Philosophen“ in Deutschland, vor. In der Ausstellung ist diesem ungewöhnlichen Aufklärer, der als versklavtes Kind nach Deutschland kam, ein leerer Bilderrahmen gewidmet (siehe Foto oben): Denn eine Abbildung von ihm gibt es nicht.

Allerdings soll die Mohrenstraße künftig nach Anton Wilhelm Amo benannt werden: eine Umbenennung, die für Diskussionen gesorgt hat. Wer soll im Stadtbild wie gewürdigt werden? Eine der vielen Fragen, die aufgeklärte Stadtmenschen miteinander zu diskutieren haben.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false