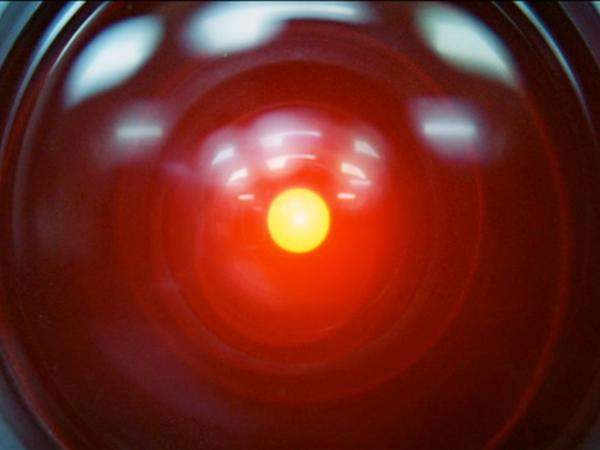

© imago images/Ronald Grant/Mary Evans Picture Library via www.imago-images.de

Alle großen Fragen der Menschheit bald beantwortet?: „Die Philosophie muss sich auf das Schlimmste vorbereiten“

Gibt es einen Gott? Was ist der Sinn des Lebens? Geht es nach dem Tod weiter? Ob KI die existentiellsten Fragen der Menschheit beantworten wird, ist noch offen. Können Maschinen philosophieren?

Stand:

Wir befinden uns inmitten der sogenannten KI-Revolution. Bekanntlich sind ganze Berufsgruppen davon bedroht, durch KI auf die eine oder andere Weise ersetzt zu werden. Privat witzeln manche Kolleg/innen in der Philosophie gerne, dass zumindest unsere Arbeit vor der KI-Automatisierung noch sicher ist.

Aber ist die Philosophie wirklich davor gefeit, durch zukünftige KI-Technologie automatisiert zu werden? Und wenn eine solche Automatisierung möglich wäre, wäre sie überhaupt erstrebenswert?

KI hat den Menschen bereits nicht nur in mondänen Aufgaben eingeholt, sondern auch in Bereichen, die ein Maß an Kunstfertigkeit benötigen: Schach, Go, Poker, Psychotherapie, Textgenerierung oder Bildgenerierung. Nick Bostrom, seit Langem wahrscheinlich weltweit der einflussreichste KI-Forscher, prophezeite bereits 2014 in seinem Buch „Superintelligenz“, dass in Zukunft KI der „Trägheit“ und „Unbeholfenheit“ der Philosophie in Bezug auf ihre ewigen Fragen auf die Sprünge helfen wird.

Automatisierte Forschung

Vor Kurzem haben KI-Forscher wie Hiroaki Kitano oder Hector Zenil die Möglichkeit sogenannter „closed-loop AI systems“ zur Automatisierung naturwissenschaftlicher Forschung ins Spiel gebracht. Solche Systeme würden Hypothesenbildung, Versuchsplanung, die Versuchsdurchführung, die Datenauswertung, das Verfassen von Artikeln, deren Begutachtung und deren Veröffentlichung umfassen.

Unwissenheit ist und bleibt ein Segen.

Das klingt nach Science Fiction, nach Zukunftsmusik, könnte aber realistischer sein, als viele denken. Eine erste lokalisierte Version, wie so ein geschlossener Kreislauf aussehen könnte, ist bereits verfügbar: Der Roboter „Adam“ kann bereits seit 2004 weitgehend ohne menschliche Intervention den Stoffwechsel der Bäckerhefe untersuchen und bestimmte Enzyme entdecken.

Die Hoffnung einiger KI-Forscher ist es, eine analoge Form des Kreislaufschlusses potenziell für alle naturwissenschaftlichen Disziplinen zu erreichen. Eine solche KI sollte nicht nur neue Proteinstrukturen in der Biologie entdecken oder Neutronensterne in der Astronomie identifizieren können, sondern auch neue wissenschaftliche Grundgesetze.

Die Aufgabe des Menschen für solche fortgeschrittenen „closed loops“ läge höchstens noch darin, in periodischen Abständen die Forschungsergebnisse des Systems zu dokumentieren und sich daran zu erfreuen.

Was ist nun mit der Philosophie? Wenn sich sogar Physik, Chemie, Biologie und andere „harte“ Wissenschaften automatisieren lassen sollten, müssen dann auch Philosophieprofessorinnen und -professoren um ihre Zukunft bangen?

© IMAGO/Capital Pictures/IMAGO/CAP/KFS

Da die Philosophie anders als die Naturwissenschaften keine Experimente durchführt und keine empirischen Daten benötigt, wäre eine solche Apparatur wahrscheinlich sogar einfacher herzustellen. Ob sich jedoch Philosophie auf diese Weise automatisieren lässt, hängt davon ab, was wir für den Kern der Philosophie halten.

Was ist Philosophie eigentlich?

Es gibt in der Philosophie mindestens zwei große konkurrierende Auffassungen zum Wesen der Philosophie: Philosophie-als-Aussagenmenge versus Philosophie-als-Praxis. Das erste Lager geht davon aus, dass der Zweck der Philosophie ist, durch vernünftiges Nachdenken irgendwann zu einer endgültigen Menge von wahren Aussagen über die verschiedenen Fragen und Bereiche der Philosophie zu gelangen.

Forschung, Vorlesungen, Vorträge, Bücher, Artikel, Konferenzen, Studium sind demnach nur Mittel zum Zweck, irgendwann diese Aussagenmenge zusammenstellen zu können.

Für das zweite Lager ist der Kern der Philosophie jedoch die Philosophie als Aktivität selbst. Berühmte Philosophen, für die das Philosophieren selbst wesentlicher Bestandteil der Philosophie ist, sind beispielsweise Sokrates, Kierkegaard, Wittgenstein oder Hadot.

Wenn wir das Verständnis von einer „Philosophie als Aussagenmenge“ teilen, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass ein zukünftiges „closed-loop AI system“ die Philosophie automatisieren kann. Das liegt daran, dass ausreichend fortgeschrittene LLMs eine nahezu unendliche Anzahl philosophischer Aussagen produzieren können, was es wahrscheinlich macht, dass sie irgendwann die „endgültige“ Menge wahrer philosophischer Aussagen generieren könnten.

Wenn wir jedoch Philosophie wesentlich als Praxis begreifen, dann lässt sie sich wahrscheinlich aus prinzipiellen Gründen nicht automatisieren. Was Philosophie zu Philosophie macht, besteht laut dieser Auffassung darin, selbstständig zu denken, die philosophischen Argumente nachzuvollziehen und idealerweise eigenständig weiterzuentwickeln. Demnach gibt es Philosophie nicht ohne das individuelle Selbermachen, als eine Last, die einem keine Maschine abnehmen kann.

Das spiegelt sich in der Tatsache wider, dass in der akademischen Philosophie eine viel geringere geistige Arbeitsteilung herrscht als in den Naturwissenschaften und dass Artikel von nur einem Autor verfasst werden (im Gegensatz zu den Naturwissenschaften, wo die Ko-Autorenschaft die Regel ist).

Anders als eventuell bei den Naturwissenschaften gibt es dieser Auffassung nach in der Philosophie keine finale Ziellinie des philosophischen Denkens, auf die wir uns zubewegen würden.

Wäre eine KI-Philosophie wünschenswert?

Gehen wir aber dennoch einmal davon aus, dass – entgegen dem gerade Gesagten – brillante KI-Forscherinnen und -Forscher es doch schaffen werden, in Zukunft die Philosophie nur noch von Maschinen betreiben zu lassen. Wäre das dann überhaupt wünschenswert? Zwei Gründe sprechen dagegen.

Der erste Grund: Wir würden mit der Automatisierung der Philosophie durch Maschinen eine inhärent wertvolle Tätigkeit verlieren. Glaubt man KI-Forschern, wäre die Kluft in der philosophischen Forschungskompetenz zwischen „closed loop AI systems“ und selbst den besten menschlichen akademischen Philosophinnen und Philosophen größer als zwischen einem Kleinkind und den besten menschlichen Philosophinnen und Philosophen.

Der Unterschied wäre vergleichbar mit dem eines Lego spielenden Kindes im Vorschulalter und dem eines Architekten, der einen Wolkenkratzer entwirft.

Die Aktivität des Kindes, etwa das Spielen mit Lego, ist natürlich insofern wertvoll, als sie ihm Spaß macht und lehrreich ist, unterscheidet sich aber grundlegend von dem, was Bauarbeiter, Ingenieure und Architekten beim Bau eines Wolkenkratzers tun.

Mit anderen Worten: „closed loop AI systems“ würden systematische akademische Philosophie über die persönliche Selbsterbauung und Bildung hinaus im Wesentlichen sinnlos machen. Denn sie wäre dann auf dieselbe Weise wertvoll, wie das Legospielen bloß individuell betrachtet wertvoll für das Kind ist. Dies würde einen erheblichen Wertverlust für viele von uns bedeuten.

Der zweite (und wichtigere Grund) besagt: Es ist zweifelhaft, ob endgültige und definitive Antworten auf letzte und erste Fragen – „Was ist der Sinn des Lebens?“, „Gibt es einen Gott?“ oder „Was ist moralisch gut?“ – aus einem Automaten unser Leben wirklich verbessern würden.

Endgültige Antworten auf alles?

Manche Menschen empfinden möglicherweise große Erleichterung, wenn sie Gewissheit über Fragen erhalten, die sie bisher für unentscheidbar hielten. Dennoch erscheint es plausibel, dass viele angesichts der Aussicht, diese Ungewissheiten zu verlieren, eine existenzielle Leere verspüren würden. Es ist schwer, sich menschliches Leben vorzustellen ohne die dunkle Ungewissheit zu den ersten und letzten Dingen, die uns alle angehen.

„Endgültige“ Antworten auf diese Weise zu erhalten, könnte für uns so transformativ sein, dass wir aus unserer jetzigen Position nicht vorhersagen können, welchen Einfluss das auf unseren seelischen Zustand und unsere allgemeine Lebensführung hätte. Manche würden möglicherweise angesichts endgültiger Antworten darauf, ob es einen Gott gibt, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder was der Sinn des Lebens ist, ihren Lebenswillen verlieren.

Ein solcher philosophischer Antwortenautomat wäre beinahe göttlich; und durch ihn endgültige Antworten auf die ersten und letzten Fragen zu erfahren, würde einem Biss in die paradiesische Frucht der Erkenntnis gleichkommen, mit dem wir uns erneut aus dem angenehmen Zustand des Nicht-Wissens herausreißen.

Angesichts fundamentaler Unsicherheit über Themen, die wahrscheinlich unzählige Leben auf so tiefgreifende Weise beeinflussen würden, erscheint es mir auf den ersten Blick besser, auf die KI-Automatisierung der Philosophie zu verzichten. Unwissenheit ist und bleibt ein Segen.

Der Artikel begann mit der Frage, ob Philosophieprofessorinnen und -professoren um ihren Beruf fürchten müssen. Die Antwort ist derzeit noch nicht eindeutig. Mit Sicherheit wissen wir jedoch, dass sich der KI-Fortschritt nicht aufhalten lassen wird. Auch die Philosophie muss sich auf das Schlimmste vorbereiten.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false