© Illustration: Niklas Elmehed, Nobel Prize Outreach

„Eine völlig neue Welt von Proteinen“: Auch Chemie-Nobelpreis geht an KI-Forscher

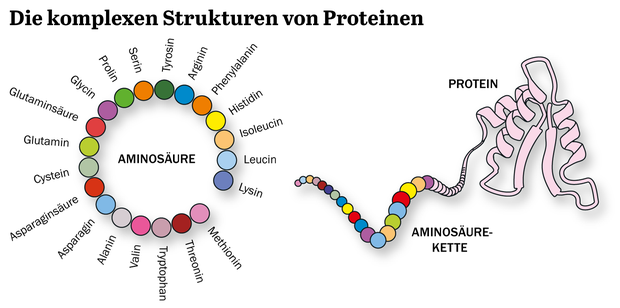

Proteine sind die Bausteine und Motoren des Lebens. Das Rätsel, wie die Zelle diese Moleküle formt, blieb jahrzehntelang ungelöst. Erst mit Künstlicher Intelligenz kam die Forschung weiter.

Stand:

Es war ein historischer Moment, als US-Präsident Bill Clinton am 26. Juni 2000 die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts verkündete. Der „Code des Lebens“ sei geknackt.

Nun ja, nicht ganz.

Der letzte Schritt fehlte: Zwar konnte man nun aus der Erbinformation, der entzifferten Bausteinabfolge eines Gens, ablesen, aus welchen Aminosäuren ein Protein zusammengesetzt ist. Doch welche Form – eine Kette, ein Knäuel, eine Helix – welche dreidimensionale Struktur es also annimmt, um im Körper seine biologische Funktion ausführen zu können, blieb ein Rätsel. Jahrzehntelang scheiterten Molekularbiologen und Chemiker am Versuch, diesen letzten Code des Lebens zu knacken – bis ihnen im Jahr 2020 Künstliche Intelligenz zu Hilfe kam.

Am Mittwochmorgen nun verlieh die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm den Forschern Demis Hassabis und John Jumper von der Firma „Google DeepMind“ in London den Chemie-Nobelpreis „für die Vorhersage von Proteinstrukturen“ und dem US-Forscher David Baker für das „computergestützte Design von Proteinen“.

© Grafik: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences, Bearbeitung: Tsp/Bartel

Ein Preis also, der wie schon der am Dienstag verliehene Physik-Nobelpreis erneut maschinelles Lernen auszeichnet? „Ja und nein“, sagte Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft und mehrfach prämierter Strukturbiologe, dem Tagesspiegel.

„Der Durchbruch wurde durch künstliche Intelligenz möglich, aber diese KI musste ja trainiert werden“, sagt Cramer. Die Trainingsgrundlage war eine Proteindatenbank, in der Forschende aus aller Welt seit über 50 Jahren Informationen über die Struktur von Proteinen einspeisten, die sie mit Hilfe oft sehr aufwändiger Verfahren entschlüsselt hatten, etwa der Röntgenkristallographie, für die John Kendrew and Max Perutz 1962 einen Chemie-Nobelpreis bekamen. Dabei wird aus der Beugung von Röntgenstrahlen, die durch kristallisierte Proteine geschossen werden, auf die Struktur des Moleküls zurückgeschlossen.

© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Science

Welche Form ein Protein annimmt, müsste man im Prinzip von der Abfolge der verschiedenen Aminosäuren ableiten können, die einander je nach ihren chemischen Eigenschaften anziehen oder auch abstoßen. Im Prinzip – in der Realität ist das Problem zu kompliziert, um es zu berechnen.

Den Code der Proteinfaltung haben sie jedoch nicht knacken können.

Patrick Cramer, Strukturbiologe und Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Dabei half nun KI. Ob der Blutfarbstoff Hämoglobin, das Hormon Insulin oder das Muskelprotein Actin – der Algorithmus „AlphaFold2“, den Hassabis und Jumper bei Google DeepMind 2020 entwickelt hatten, konnte anhand von hunderttausenden solcher Proteinstrukturen lernen, wie sich Proteine abhängig von der Abfolge ihrer Aminosäure-Bausteine falten.

Hassabis und Jumper hätten die Welt der Biologie und die der Algorithmen „besonders geschickt miteinander verknüpft“, sagt Cramer. „Den Code der Proteinfaltung haben sie jedoch nicht knacken können“. Die KI AlphaFold2 habe das Jahrhundertproblem der Proteinfaltung zwar „praktisch“ gelöst. Das heißt, man könne den Computer jetzt mit der Aminosäurenabfolge eines jeden der rund 200 Millionen bekannten Proteine füttern und das Programm könne dann fast perfekt vorhersagen, welche dreidimensionale Form es in der Natur annehmen würde. Damit sei ein Traum eines jeden Proteinforschers in Erfüllung gegangen.

Lernen, was die KI „weiß“

Die Frage sei aber nun, ob man nachvollziehen kann, was die KI macht, was sie gelernt hat und warum sie aus riesigen Datenmengen, die das menschliche Gehirn nicht bewältigen kann, Regeln ableiten kann, ohne sie dabei zu „verstehen“, meint Cramer.

Das bedeute, auch wenn das Problem der Proteinfaltung jetzt praktisch gelöst ist, gehe die Forschung weiter – nur auf einem anderen, höheren Niveau. Viele wichtige Strukturen in der Zelle seien komplex, bestünden aus hunderten von Proteinen. „Jetzt haben wir ein Werkzeug, mit dem wir sehr viel schneller verstehen können, wie diese großen Proteinkomplexe zusammengesetzt sind und funktionieren“, sagt Cramer. Das sei auch für das Verständnis von Krankheitsursachen und für neue Therapieansätze entscheidend wichtig.

„Proteine sind die Bausteine der Knochen, der Haare und Muskeln“, erläuterte Heiner Link, Professor für Nanophysik an der Universität Lund und Vorsitzender des Nobelpreiskomitees. „Sie sind die Motoren, die unsere Muskeln antreiben; sie sind die Antikörper, die unser Immunsystem wehrhaft machen; es sind die Maschinen, die unsere DNA ablesen, kopieren und reparieren; sie ermöglichen Nervenzellen Signale zu senden, bilden Sensoren und ermöglichen als Hormone Kommunikation zwischen Zellen im ganzen Körper“.

Beide Entdeckungen eröffnen enorme Möglichkeiten.

Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie

All diese Funktionen hängen von der dreidimensionalen Struktur der Proteine ab. „Diese Struktur zu kennen, ist für das Verständnis der biologischen Vorgänge, aber auch für die medizinische Anwendung von entscheidender Bedeutung“, sagt Cramer.

Völlig neue Arten von Proteinen

Allerdings lässt sich Künstliche Intelligenz nicht nur nutzen, um nachzuvollziehen, was die Natur in über drei Milliarden Jahren an Proteinen geschaffen hat, sondern auch, um völlig neue, künstliche Proteine zu konstruieren. Der Erste, der das 2003 geschafft hat, war David Baker, heute an der University of Washington in Seattle, USA. Das Nobelpreiskomitee sieht im computergestützten Proteindesign „enormes Potenzial”, weshalb es Baker die Hälfte des Preisgeldes, insgesamt 10 Millionen schwedische Kronen (etwa 1,1 Millionen Euro) zusprach. Seine Arbeitsgruppe habe „eine fantasievolle Proteinkreation nach der anderen hervorgebracht, darunter Proteine, die als Arzneimittel, Impfstoffe, Nanomaterialien und winzige Sensoren verwendet werden können“.

© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Science

Die Anwendungsmöglichkeiten sind grenzenlos, meint auch Cramer und nennt ein Beispiel: „Um das überschüssige, klimaschädliche Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu holen, fehlen bislang die Proteine, die solche Reaktionen effizient möglich machen.“ Die Idee derartiger „synthetischer Biologie“ sei, „chemische Reaktionen zu ermöglichen, die mit natürlichen Proteinen nicht machbar sind“.

„Ich fühle mich zutiefst geehrt“, sagte David Baker, den das Nobelkomitee bei der Bekanntgabe Preisträger per Videocall dazugeschaltet hatte. „Ich hatte geschlafen, als mein Telefon klingelte. Ich ging ran, hörte die Verkündung und meine Frau fing so laut an zu schreien, dass ich tatsächlich kurz Probleme hatte, meinen Gesprächspartner zu hören.“

Nasenspray mit einem neuen Protein

Baker hält das Potenzial von KI-Technologien für die Zukunft der Forschung für „enorm“. „Die neuen KI-Methoden sind viel leistungsfähiger und genauer als die traditionellen Modellmethoden.“ Er sei „wirklich begeistert“ von den Möglichkeiten, mit denen Proteindesign die Welt „zu einem besseren Ort“ machen könne. „Es könnte möglich sein, eine ganz neue Welt von Proteinen zu schaffen, die viele der Probleme des 21. Jahrhunderts lösen könnten, in Medizin, Technologie und Nachhaltigkeit“, sagte Baker.

Die Frage, ob er ein „Lieblingsprotein“ habe, verneinte Baker. „Ich liebe alle Proteine.“ Er sei allerdings „begeistert“ von der Entwicklung eines Nasenspray, das Proteine enthalte, das vor allen möglichen pandemischen Viren schützen könnte. „Es handelt sich um ein völlig neu entwickeltes Protein, das das Coronavirus blockiert.“

Demis Hassabis erklärte in einer Pressemitteilung, dass er seine Karriere der Weiterentwicklung der KI gewidmet habe, „weil sie ein beispielloses Potenzial hat, das Leben von Milliarden von Menschen zu verbessern“. AlphaFold sei bereits von mehr als zwei Millionen Forschenden verwendet worden, um wichtige Arbeiten voranzutreiben, vom Enzymdesign bis zur Arzneimittelentdeckung. (mit pei und dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: