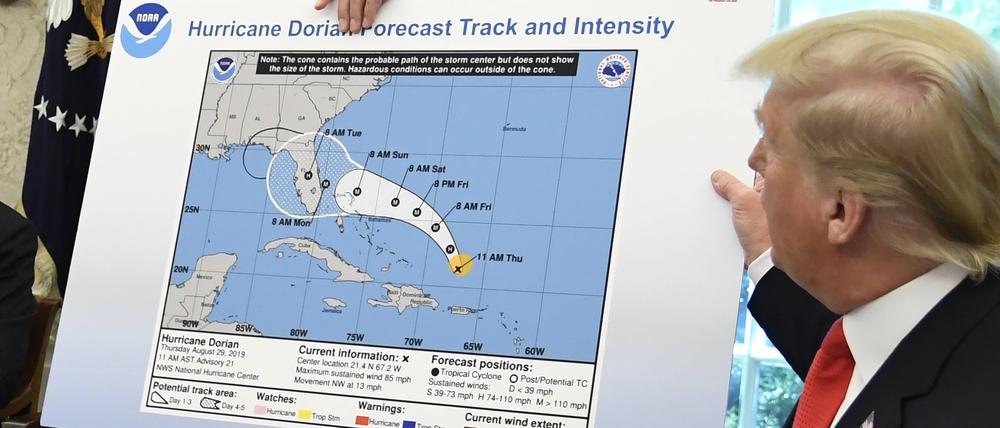

© imago images/UPI Photo/Mike Theiler

„Gesetze der Physik kümmern sich nicht um Politik“: Die Wissenschaft geht besorgt in Trumps zweite Amtszeit

Die erste Amtszeit von US-Präsident Donald Trump war von Wissenschaftsfeindlichkeit geprägt. In seiner zweiten könnte es für die Forschungsfreiheit noch schlimmer kommen.

Stand:

„Von jetzt an brauchen wir mutige Leute, die willens sind, sich zu widersetzen, Schwache zu verteidigen und nicht das Einfache, sondern das Richtige zu tun“, sagt ein führender Mitarbeiter der US-Umweltbehörde EPA. Das Richtige sei, die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt zu schützen. Namentlich vom Nachrichtendienst der Zeitschrift „Nature“ zitiert werden wollte die Person jedoch nicht, weil sie Repressalien vonseiten der US-Regierung unter dem angehenden Präsidenten Donald Trump befürchtet.

Die Reaktionen aus Forschung und Wissenschaft auf den Wahlsieg des Republikaner-Kandidaten Trump sind überwiegend negativ. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fürchten Einschränkungen der Forschungsfreiheit und einen Bedeutungsverlust ihrer Erkenntnisse.

„Der politische Prozess muss wissenschaftliche Evidenz einbeziehen. Das aber kann man im Rückblick auf die erste Amtszeit von Donald Trump wohl leider nicht erwarten“, sagte Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, dem Tagesspiegel.

Deutsche Organisationen wollen Zusammenarbeit stärken

Cramer erwartet etwa „einen massiven Rückschritt“ für die globalen Bemühungen um Klimaschutz und, dass die Regierung Trump die Befugnisse von Umweltbehörden einschränken wird. Es sei auch zu befürchten, dass seine Regierung in den Bildungssektor und in die akademische Forschung eingreift. „Nichtsdestotrotz hoffe ich auf die Resilienz der Wissenschaft und des demokratischen Systems in den USA“, so der MPG-Präsident.

„Es wird eine erhebliche Kraftanstrengung brauchen, die Prinzipien der Faktenbasiertheit, Verlässlichkeit und wissenschaftlichen Integrität zu verteidigen“, sagt Katja Becker. Die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft fordert, den transatlantischen Dialog deutscher und US-amerikanischer Expertinnen und Experten in Wissenschaft und Politik jetzt umso intensiver fortzusetzen. „Dies gilt aktuell besonders auch für ein gemeinsames Verständnis zum Thema Forschungssicherheit“, sagt Becker. Unter „Forschungssicherheit“ wird verstanden, sie vor Beeinflussung, Beeinträchtigung oder widerrechtlicher Nutzung zu schützen.

Auch für die Leibniz-Gemeinschaft sind Forschungskooperationen mit den USA von erheblicher Bedeutung – „quantitativ wie qualitativ“, betont Präsidentin Martina Brockmeier. Die Leibniz-Gemeinschaft werde versuchen, ihre Kooperationen mit den USA zu festigen und auszubauen, selbst wenn die politischen Rahmenbedingungen Herausforderungen darstellten. „Die Erfahrungen während der letzten Präsidentschaft von Donald Trump haben gezeigt, dass für ihn Wissenschaft nicht im Mittelpunkt seiner politischen Agenda steht.“ Im Moment spreche wenig dafür, dass sich das in der kommenden Trump-Präsidentschaft ändern wird, sagte Brockmeier dem Tagesspiegel.

Nichts, was die US-Regierung tun kann, wird etwas an der Tatsache ändern, dass erneuerbare Energien billiger und zuverlässiger sind als Öl, Gas und Kohle.

Friederike Otto, Klimaforscherin vom Zentrum für Umweltpolitik des Imperial College London

Dennis Kipker, Forschungsdirektor am „Cyberintelligence Institute“ in Frankfurt befürchtet im Bereich Digitalisierung direkte Auswirkungen auf Deutschland: „Europäische und deutsche Behörden und Unternehmen sind erpressbar geworden.“ Mangels digitaler Souveränität sei es bislang notwendig, Daten in die USA zu übermitteln. Der neue US-Präsident könnte kraft seines Amtes von einem Tag auf den anderen das transatlantische Datenschutzabkommen aushebeln. Kipker sieht die Notwendigkeit, jetzt für Digitalsouveränität zu planen. „Das wurde zu lange aufgeschoben, und nun werden wir mit den seit Jahren erwartbaren Folgen unmittelbar konfrontiert.“

Gefährdetes Vertrauen in die Wissenschaft

Der Republikaner-Kandidat gewinnt die Präsidentschaftswahl, die Partei erlangt die Mehrheit im Senat und verteidigt sie wahrscheinlich im Repräsentantenhaus – Trump wird in seiner zweiten Amtszeit voraussichtlich durchregieren können.

„Ich bin schockiert, aber nicht überrascht“, sagte Michael Lubell vom City College of New York vor dem Hintergrund der Polarisierung in der US-Politik. Die Auswirkungen des Wahlsiegs sowohl auf die Regierungspolitik als auch auf die Wissenschaft seien tiefgreifend, vor allem wegen Trumps großer Skepsis gegenüber Wissenschaftlern und anderen Fachleuten, die in der Bundesregierung für die öffentliche Gesundheit und die Umweltpolitik zuständig sind, sagt der Physiker dem Nature-Newsservice.

© REUTERS/LEAH MILLIS

„Ich hoffe, wir können die Trump-Administration davon überzeugen, eine mutige, evidenzbasierte Wissenschaftsagenda zu verabschieden und Leute einzustellen, die qualifiziert und kompetent sind, um sie umzusetzen“, sagt Georges Benjamin, der Geschäftsführer der American Public Health Association. In seiner vorangegangenen Amtszeit habe er einige „absolut großartige Wissenschaftler“ gehabt, die für ihn gearbeitet haben, diese dann aber untergraben und ihren Rat nicht befolgt, etwa indem er sie öffentlich zurechtwies und Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie nicht unterstützte.

Friederike Otto, Klimaforscherin vom Zentrum für Umweltpolitik des Imperial College London, äußerte sich gegenüber dem britischen Science Media Center eher zuversichtlich: „Die Welt befindet sich in einer ganz anderen Lage als zu Trumps letzter Amtszeit.“ Der Umstieg auf erneuerbare Energien vollziehe sich in einem noch nie dagewesenen Tempo. „Nichts, was die US-Regierung tun kann, wird etwas an der einfachen Tatsache ändern, dass erneuerbare Energien billiger und zuverlässiger sind als Öl, Gas und Kohle.“

Auch bezüglich der anstehenden Weltklimakonferenz erwartet sie keinen Einschnitt: „Die USA waren bei COPs noch nie ein guter Teamplayer, egal welche Partei an der Regierung war.“ Es würde nicht erwartet, dass sich die USA für höher gesteckte Ziele einsetze. Und als Trump 2016 aus dem Pariser Abkommen ausstieg, hielten viele Regierungen trotzdem an ihren Plänen fest. „Trump kann den Klimawandel leugnen, so viel er will, aber die Gesetze der Physik kümmern sich nicht um die Politik“, sagt Otto.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: