© Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Nobelpreis für Physik: Der Moment, in dem die Quantenmechanik greifbar wurde

Drei Forscher aus den USA, Großbritannien und Frankreich zeigten, dass sich die Gesetze der Quantenwelt auch in sichtbaren Objekten beobachten lassen – und legten damit die Basis moderner Quantentechnologie.

Stand:

Vor hundert Jahren zerbrach das Weltbild der klassischen Physik. Forscher wie Heisenberg, Schrödinger und Born zeigten, dass sich kleinste Teilchen nicht wie winzige Billardkugeln verhalten, sondern sie zugleich Wellen sind – ihr genauer Ort unbestimmt, bis sie gemessen werden. Diese neue Theorie, die Quantenmechanik, beschrieb plötzlich viele Prozesse der Natur auf eine Weise, gegen die sich der menschliche Verstand sträubt, die aber für moderne Technik unverzichtbar ist.

Mit dem diesjährigen Nobelpreis für Physik werden grundlegende Entdeckungen auf diesem Gebiet ausgezeichnet: Drei Physiker, John Clarke aus Großbritannien, Michel Devoret aus Frankreich und John Martinis aus den USA, gelang Mitte der Achtzigerjahre der Nachweis, dass sich die bizarren Eigenschaften der Quantenwelt nicht nur im Unsichtbaren manifestieren. Das war fast ein wenig so, als hätte man das berühmte Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger, bei dem eine Katze in einer Kiste zugleich tot und lebendig ist, im Labor nachgebaut.

Durchbruch mit Quantentunnel

Es sei „wundervoll“, mit der Ehrung „die Art zu feiern, wie die ein Jahrhundert alte Quantenmechanik unablässig neue Überraschungen bietet“, erklärte der Komiteevorsitzende Olle Eriksson. Mit ihren Entdeckungen hätten die drei Wissenschaftler zudem „Möglichkeiten zur Entwicklung der nächsten Generation von Quantentechnologie geliefert, einschließlich Quantenkryptografie, Quantencomputer und Quantensensoren“.

Der zugeschaltete 83-jährige John Clarke äußerte sich tief bewegt. „Um es milde auszudrücken: Das war die Überraschung meines Lebens.“ Nach so langer Zeit hatten wohl auch Devoret und Martinis nicht mit einer Auszeichnung gerechnet: „Es tut mir sehr leid, dass meine Kollegen nicht bei uns sind“, sagte Clarke.

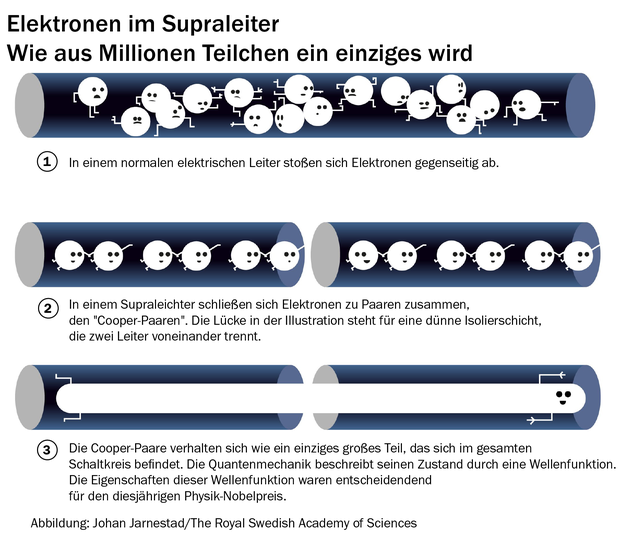

© Abbildung: Johan Jarnestad/ The Royal Swedish Academy of Sciences ⁄ Tagesspiegel/Rita Boettcher

Vor rund vierzig Jahren hatte er zusammen mit seinem Doktoranden John Martinis und dem Postdoc Michel Devoret an der University of California in Berkeley die wegweisenden Experimente durchgeführt. In einem Objekt, das man in der Hand halten konnte, demonstrieren sie ein Phänomen, das Theoretiker vorhergesagt hatten – den Quantentunneleffekt. Bei diesem Phänomen durchqueren Teilchen wie Elektronen eine Barriere, an der sie gemäß der klassischen Physik eigentlich abprallen müssten. Die Teilchen passieren die Barriere aber als hätten sie einen Tunnel hindurch gebohrt.

Die Physiker zwangen einen elektrischen Schaltkreis in einen Zustand, in dem er auf wundersame Weise von einem Zustand in einen anderen sprang. Das Kernstück waren zwei Aluminiumstreifen, getrennt durch eine hauchdünne Isolationsschicht. Diese Schicht hätte einen elektrischen Strom eigentlich aufhalten müssen.

Paarfindung bei tiefster Temperatur

Entscheidend war dabei, den Schaltkreis störungsfrei auf extrem niedrige Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt herunterzukühlen. Bei diesen Temperaturen wird das Metall „supraleitend“: Strom fließt dann ohne Widerstand und Energieverlust. Die einzelnen Elektronen haben dabei nur noch so wenig Energie, dass sie sich nicht mehr frei bewegen, sondern sich zu Paaren zusammenfinden. Man nennt sie Cooper-Paare, nach dem Physiker Leon Cooper, der die Theorie der Supraleitung mitentwickelte.

Cooper-Paare verhalten sich völlig anders als gewöhnliche Elektronen. Normalerweise stoßen Elektronen einander ab und halten Abstand. Gepaarte Elektronen dagegen bilden eine Einheit und können in der Quantenmechanik alle zusammen durch eine einzige Wellenfunktion beschrieben werden. Sie können sich dadurch wie ein einziges großes Teilchen verhalten, das aber immer noch Quanteneigenschaften hat und dann eine vergleichsweise große Barriere durchqueren kann.

Die Physiker speisten nun einen schwachen Strom in den kalten, supraleitenden Aluminiumstreifen. Erwartungsgemäß war die gemessene Spannung wegen der dünnen Barriere zunächst null. Nach einer gewissen Zeitspanne aber hatten die Elektronenpaare die Barriere plötzlich überwunden – oder genauer gesagt durchtunnelt. Die Physiker wiederholten das viele Male und maßen die Zeiten, nach denen das System umsprang. Die Zeit war nach dem Zufallsprinzip immer unterschiedlich, so wie es den Wahrscheinlichkeiten der Quantenmechanik entspricht.

In weiteren Experimenten führten die Forscher den Cooper-Elektronen außerdem Energie durch Mikrowellen zu. Es dauerte dann im Schnitt weniger lang, bis diese die Barriere durchtunnelt hatten und eine Spannung messbar wurde. Auch das entsprach der Vorhersage der Quantenmechanik.

Übergang in die Quantenwelt

„Die drei Ausgezeichneten haben die Grundlage für die Physik gelegt, auf der Quanten-Computer beruhen, wie sie gerade von IBM oder am Forschungszentrum Jülich aufgebaut werden“, sagte Joachim Ankerhold dem Tagesspiegel. Der theoretische Physiker leitet das Institut für Komplexe Quantensysteme der Universität Ulm. Für die Wissenschaft sei besonders bedeutsam, dass man auf Basis der Experimente Quantenphysik an elektrischen Schaltkreisen untersuchen kann. „Das war etwas, das man nicht erwartet hatte“, sagt Ankerhold. Die diesjährigen Preisträger hätten damit ein ganzes Forschungsfeld eröffnet.

Das Experiment zeigte zum ersten Mal, dass sich die seltsamen Regeln der Quantenmechanik auch auf Dinge anwenden lassen, die man sehen und anfassen kann – nicht nur auf einzelne Teilchen. Ein elektrischer Schaltkreis aus Milliarden Elektronen verhielt sich wie ein einziges Quantenteilchen: Er konnte Energie nur in bestimmten Mengen annehmen und durch eine unsichtbare Barriere „hindurchspringen“. Damit war klar: Die Grenze zwischen der Alltagswelt und der Quantenwelt ist keine feste Linie.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: