© Getty Images/peepo

Verstopfter Kopf: Was Mikroplastik im Gehirn auslösen kann

Sie sind winzig und überall: Mikroplastik kann laut einer neuen Studie den Blutfluss im Gehirn stören und neurologische Schäden bei Mäusen auslösen. Was heißt das für Menschen?

Stand:

Winzige Plastikpartikel im Blut, blockierte Gefäße, ein gestörtes Gehirn: Eine neue Studie legt nahe, dass Mikroplastik bei Mäusen den Blutfluss im Gehirn behindern und neurologische Probleme verursachen kann. Die betroffenen Mäuse bewegten sich weniger, konnten sich schlechter orientieren und waren weniger ausdauernd, heißt es in der Untersuchung, die in der Fachzeitschrift „Science Advances“ erschienen ist.

Doch wie relevant ist das für den Menschen?

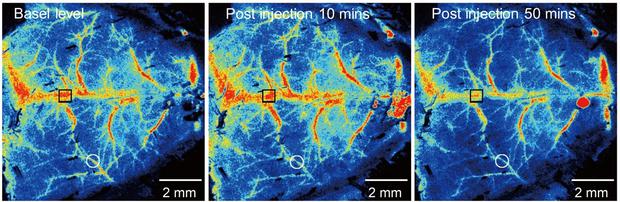

Die Untersuchung stammt von einem Forschungsteam um Haipeng Huang von der Chinese Research Academy of Environmental Sciences in Peking. Die Forschenden verfolgten den Weg fluoreszierender Mikroplastikpartikel durch die Blutbahnen ins Gehirn. Dazu verabreichten sie Mäusen die Partikel entweder über den Magen oder direkt ins Blut.

Der Weg ins Gehirn

Mikroplastik ist allgegenwärtig: Die winzigen Teilchen sind in der Umwelt, in der Nahrung und im Trinkwasser vorhanden. „Mikroplastik wurde in menschlichem Kot und verschiedenen Geweben gefunden, darunter in Leber, Niere, Plazenta und Blut“, schreiben die Studienautoren mit Verweis auf frühere wissenschaftliche Ergebnisse. Auch wurde bereits nachgewiesen, dass Plastikpartikel die Blut-Hirn-Schranke passieren und in Hirngewebe eindringen können.

Die Studie zeigte, dass die Plastikpartikel von Fresszellen des Immunsystems – sogenannten Neutrophile und Makrophagen – aufgenommen wurden. Diese Fresszellen mit dem Mikroplastik vergrößerten sich und bewegten sich langsamer durch die Blutbahnen als andere.

© Huang et al., Sci. Adv. 11, eadr8243 (2025)

Immer wieder blieben sie an Verzweigungen der Blutgefäße hängen. Das könnte das Risiko von Verstopfungen erhöhen, schreiben die Forschenden. Diese Effekte seien bis zu sieben Tage lang nachgewiesen worden.

Orientierungslos und müde

Zudem stellte das Team fest, dass die Mäuse mit Mikroplastik weniger aktiv waren, eine geringere Orientierungsfähigkeit zeigten und schneller ermüdeten als nicht behandelte Mäuse einer Kontrollgruppe.

Da auch menschliche Immunzellen Mikroplastikpartikel aufnehmen, sind ähnliche Prozesse im Menschen durchaus vorstellbar.

Holger Kress, Professor für Biologische Physik an der Universität Bayreuth

Das veränderte Verhalten der Mäuse könne durchaus durch eine verminderte Durchblutung des Hirns bedingt sein, meint Karsten Grote vom Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Ob Langzeitschäden wie Schlaganfälle dadurch auch häufiger auftreten, sei aber nicht untersucht worden, fügt der Leiter der Arbeitsgruppe Experimentelle Kardiologie hinzu. „Der Zusammenhang liegt aber auf der Hand und ist auch beim Menschen nicht unrealistisch.“

Kritik an der Studie

Nicht alle Expert:innen sind von den Ergebnissen überzeugt. Eleonore Fröhlich von der Medizinischen Universität Graz in Österreich erklärt dazu, dass die Studie zwar Mikroplastik enthaltende Zellen in den Hirnkapillaren zeige. Es sei aber nicht bewiesen, dass es sich bei den Zellen um Makrophagen handele, und auch nicht, dass diese die Blutgefäße wirklich blockierten. Wahrscheinlicher sei, dass sie sich an die Gefäßwände anlagerten.

Fröhlich weist darauf hin, dass die verwendete Mikroplastik-Konzentration im Experiment unrealistisch hoch war. Auch Elvira Mass von der Universität Bonn äußert Zweifel. Mass, Leiterin der Abteilung Entwicklungsbiologie des Immunsystems an der Universität Bonn, hält den beschriebenen Mechanismus der Studie insgesamt für wenig plausibel, da Makrophagen nicht in Blutgefäßen zirkulierten. Möglicherweise gebe es andere Zellen, welche die Mikroplastikartikel aufnehmen und ins Gehirn transportierten.

Mass erklärte, dass die Studie kaum neue Erkenntnisse über die tatsächlichen Risiken von Mikroplastik für den Menschen liefere. Holger Kress, Professor für Biologische Physik an der Universität Bayreuth, hält die Studie dagegen für wertvoll: „Da auch menschliche Immunzellen Mikroplastikpartikel aufnehmen, sind ähnliche Prozesse im Menschen durchaus vorstellbar.“

Was bedeutet das für uns?

Obwohl die Ergebnisse der Studie nicht direkt auf Menschen übertragbar sind, werfen sie wichtige Fragen auf. Denn bisher gibt es keinen Mechanismus, der Mikroplastik im menschlichen Körper abbauen könnte, so Holger Kress. Die Partikel könnten sich also langfristig ansammeln – mit möglichen Folgen, die noch erforscht werden müssen.

Das Fazit der Studienautoren ist eindeutig: Um die gesundheitlichen Risiken von Mikroplastik besser zu verstehen, sind weitere Untersuchungen dringend notwendig. (mica mit dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: