© IBB

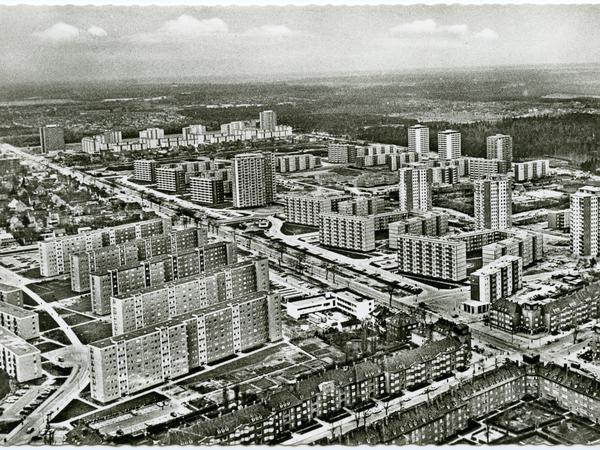

100 Jahre Investitionsbank Berlin : Geldbeschaffer für den sozialen Wohnungsbau

Die Berliner Großsiedlungen wären ohne sie nicht entstanden: 1924 wurde die „Wohnungsfürsorgegesellschaft“ gegründet, der Vorläufer der heutigen Förderbank des Landes.

Stand:

Wohnungen waren schon öfter mal knapp in Berlin. Besonders nach den Weltkriegen. Wohnhäuser zu bauen, war im alten Preußen reine Privatsache. Die Mietkasernenstadt Berlin wurde von Terraingesellschaften geplant und von Unternehmern nach eigenem Gutdünken gebaut.

Das änderte sich erst nach der Gründung der Weimarer Republik. In der Verfassung wurde nun das Ziel definiert, „jedem Deutschen eine gesunde Wohnung“ zu sichern.

Weil das Bauen in Berlin wegen der Hyperinflation zum Erliegen gekommen war, gründete der Magistrat der Stadt 1924 eine Wohnungsfürsorgegesellschaft (WFG), im gleichen Jahr entstanden die Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaus (Degewo) und die Gemeinnützige Heimstätten-Aktiengesellschaft (Gehag), die Ende der 1990er Jahre verkauft wurde.

© Archiv Stadtgeschichtliches Museum Spandau

Die städtische Fürsorgegesellschaft ist der direkte Vorläufer der heutigen Investitionsbank Berlin, die immer noch den Bau von Wohnungen fördert, aber inzwischen noch viel größere Räder dreht, mit der Finanzierung von Rekommunalisierungs-Projekten, als Kapitalgeber für Start-ups oder Krisenmanager in der Corona-Pandemie.

Die WFG stellte in den 20er Jahren günstige Bau-Darlehen zur Verfügung, beschäftigte Erwerbslose und hortete Baustoffe, die damals Mangelware waren. Große Siedlungen wie die Weiße Stadt oder die Hufeisensiedlung entstehen, Gegenentwürfe zu den engen Mietskasernen der Kaiserzeit.

Anfang der 30er-Jahre kommt es zur ersten Krise der WFG. Rund 3000 Neubau-Wohnungen stehen leer, erzählt Uwe Sachs, ehemaliger Pressesprecher der IBB, der die Geschichte der Bank aufgearbeitet hat.

Die neuen Wohnungen sind modern eingerichtet, mit Bad, elektrischem Licht und teilweise sogar Zentralheizung, aber viele Berliner können sich die Miete nicht mehr leisten. Auf Antrag der Kommunisten beschließt die Stadtverordnetenversammlung, die Fürsorgegesellschaft aufzulösen. Der Magistrat ignoriert jedoch den Beschluss.

Schließlich sind es die Nazis, die die WFG auflösen, allerdings gibt es auch allen Grund dazu: Die WFG baut inzwischen selbst Wohnungen und bewilligt sich selbst die dazu nötigen Finanzmittel. Dieser Konstruktionsfehler wird durch die Neugründung zweier Gesellschaften aufgelöst, der Wohnungsbaukreditanstalt (WBK) und der Gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin (GSW).

© IBB

Hitlers Baumeister Albert Speer ermittelt 1937 einen Bedarf von 100.000 neuen Wohnungen für die Reichshauptstadt, doch gebaut wird nur ein Bruchteil davon. Am Ende des Krieges sind schließlich 600.000 Wohnungen zerstört, ebenso das Dienstgebäude der WBK in der Kantstraße und ein Großteil des Aktenbestandes.

Die Wohnungsbauförderung muss praktisch wieder vor vorne anfangen. Zur Finanzierung wird eine Sonderabgabe für Grundbesitzer eingeführt. Später kommen Mittel aus dem Lastenausgleich und dem Marshall-Plan hinzu.

Ab den 1960er Jahren wird auch privates Kapital mobilisiert, über steuerliche Sonderabschreibungen für den Berliner Wohnungsbau, bis 1991 kommen so Darlehen über 20,7 Milliarden Mark zusammen.

100 Jahre alt, Milliarden an Fördergeldern ausgereicht und kein Skandal? Jens Holtkamp, Pressesprecher der IBB, schüttelt den Kopf. Damit könne er nicht dienen. Zur Zeit des Bankenskandals 2001 sei die Investitionsbank Berlin zwar Teil des Konsortiums der Landesbank, aber mit dem Skandal selbst, dem ruinösen Sorglos-Fonds, habe sie nichts zu tun gehabt.

© imago/Schöning

Ein anderer Skandal hatte dagegen so viele Väter, dass die Wohnungsbaukreditanstalt nicht ins Fadenkreuz geriet. Die Baukosten für Sozialwohnungen wurden über viele Jahre künstlich aufgebläht, entsprechend hoch waren die Subventionen.

Damals war die WBK eng mit der Berliner Politik verflochten. Zu den Vorstandsmitgliedern gehörten zeitweise Klaus Riebschläger (SPD) und Klaus Landowsky (CDU), zwei Alphatiere der Mauerstadt, die auch mehrfach als Senatoren berufen wurden.

2003 beendete der Senat die Förderung von Sozialwohnungen nach dem alten West-Berliner Modell, um den Landeshaushalt zu entlasten. Kritik übte vor allem der Berliner Mieterverein: „Die Wohnungsbaukreditanstalt (später IBB) hatte zwar darauf zu achten, dass das Gebot der Wirtschaftlichkeit eingehalten wurde, doch eine effiziente Kontrolle fand nicht statt.“ Am Ende zahlte ja der Bund für die Berliner Versäumnisse. Es waren die goldenen Jahre der Berlin-Förderung.

Auf der Habenseite waren unter der Ägide von WBK und später IBB zwischen 1952 und 1997 knapp 430.000 geförderte Wohnungen entstanden. Ende der 1970er Jahre wurde neben dem Neubau die Modernisierung von Altbauquartieren immer wichtiger, auch dafür gab es finanzielle Hilfen von der Förderbank.

Die Hausbesetzer empfanden die Modernisierungshilfen jedoch als Affront, schließlich hatten sie die Wende vom Abriss hin zur Rettung der Altbauquartiere politisch erstritten. Abriss bedeutete, dass sie ausziehen mussten, Modernisierung aber auch.

Bombenanschlag auf die Vorstandsetage

1981 blockierten Aktivisten den Eingang der Bank in der Bundesallee mit einer Abrissbirne. Zwei Jahre später verübte eine „revolutionäre Zelle“ sogar einen „Bombenanschlag in der Vorstandsetage“ der Bank, wie es in der Jubiläumschronik heißt. Weil die Bombe nachts hochging, kam niemand zu Schaden.

Spätestens mit Wende und Wiedervereinigung wuchsen die Aufgaben der WBK. Das meiste Geld im Programm „Mietermodernisierung“ floss in den Ostteil der Stadt. Besonders beliebt: der pauschale Zuschuss für den Einbau einbruchshemmender Wohnungstüren – rund 1000 Mark. „Hier wurden wir von Anfragen geradezu überrollt“, erzählt Chronist Uwe Sachs.

Manche mögen die Summe als zweites Begrüßungsgeld betrachtet haben. Vor der IBB-Filiale in der Landsberger Allee kam es zu langen Warteschlangen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: