© dpa/Christoph Soeder

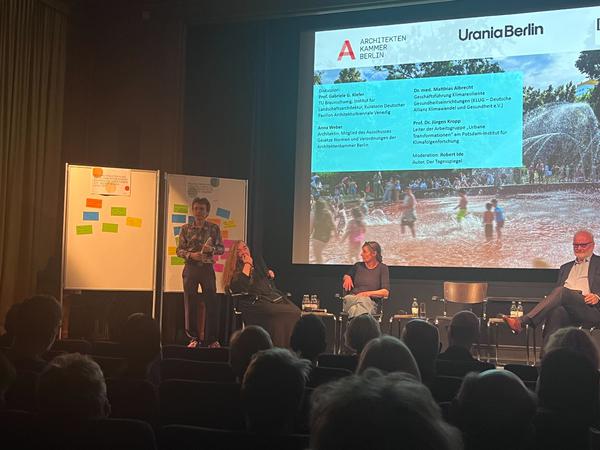

Tagesspiegel-Debatte in der Urania: Wie kann sich Berlin gegen Hitze wappnen?

Die heißen Sommer machen den Menschen zunehmend zu schaffen. Forscher und Expertinnen fordern mehr Bäume, andere Häuser sowie einen Wald auf dem Tempelhofer Feld.

Stand:

„Wir quatschen hier herum und gleichzeitig brennt die Erde!“ Mit diesem Appell der Landschaftsarchitektin Gabriele G. Kiefer war schon vieles gesagt. Und doch ging die Podiumsdiskussion in der Urania nach dieser rhetorischen Entladung munter weiter. Denn es ging am Montagabend um nicht weniger als die Frage dieser Tage: Wie kann sich Berlin gegen die Hitze wappnen?

Die Architektenkammer Berlin und der Tagesspiegel hatten dazu Expertinnen und Forscher in den voll besetzten Kleistsaal der Urania eingeladen, um konkrete Ideen für eine kühlere Stadt zu diskutieren. Moderiert wurde die Debatte, an der unter anderem der renommierte Klimaforscher Jürgen Kropp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung teilnahm, von Tagesspiegel-Autor Robert Ide.

Gute Architektur und guter Städtebau können maßgeblich gegensteuern, wenn gesundheitliche Aspekte in der Planung stärker mitgedacht werden.

Carl Herwarth von Bittenfeld, Vorstand Architektenkammer Berlin

Drückende Temperaturen, wie wir sie in Berlin am Mittwoch erleben dürften, würden in den Sommern der nächsten zehn Jahre immer mehr zum Regelfall werden, analysierte Kropp zum Start. „Wenn wir jetzt eine extreme Wetterlage haben und die mit vor zwanzig Jahren vergleichen, können wir heute ganz einfach mal 2,5 Grad draufschlagen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr“, so Kropp.

© Nick Wilcke

Gerade vulnerable Gruppen wie kleine Kinder, ältere Menschen und Obdachlose leiden unter den Hitzewellen, die Berlin immer regelmäßiger und gerade wieder erfassen. Doch wie an diesem Abend oft war die Hoffnung nicht weit. „Gute Architektur und guter Städtebau können maßgeblich gegensteuern, wenn gesundheitliche Aspekte in der Planung stärker mitgedacht werden“, erklärte Carl Herwarth von Bittenfeld vom Vorstand der Architektenkammer.

© Nick Wilcke

Ein wichtiges Mittel für Hitzschutz wäre das vermehrte Pflanzen von Bäumen. 430.000 Straßenbäume gibt es bereits in Berlin, 300.000 weitere fordert ein Volksbegehren für ein Baumgesetz. Für Gabriele Kiefer sind das „Peanuts“, 300.000 Bäume hätte sie alleine in einem einzigen Park im Hamburger Norden gepflanzt. Sie forderte wie andere Podiumsteilnehmer mehr Bäume oder gar einen Wald auf dem Tempelhofer Feld.

„Bäume sollten wie Juwelen behandelt werden“, sagte Kiefer. Ähnlich wie Juwelen wäre auch das Pflanzen und die Pflege von diesen neuen Bäumen eine kostspielige Angelegenheit: Geschätzte 500 Millionen Euro pro Jahr würde die Umsetzung des Baum-Entscheids die Stadt kosten. Doch das wäre, da ist sich das Podium einig, nur ein Anfang.

Ein Deckel für die Stadtautobahn

Die Planung von Gebäuden und öffentlichen Plätzen muss nach Meinung der Expertinnen und Experten grundsätzlich anders gedacht werden. „Öffentliche Plätze, die zum Verweilen einladen, sind ein Anzeichen für eine gesunde Gesellschaft“, sagte Matthias Albrecht, der sich als Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde für ein klimaresilientes Gesundheitswesen engagiert.

Ein positives Beispiel dafür findet sich in Madrid, wo ein zwölf Kilometer langer Abschnitt einer Hauptstraße unter die Erde verlegt wurde. Stattdessen wurde darüber ein Landschaftsgarten eröffnet.

Der Vorschlag von Robert Ide, das genau so in Berlin auf die Stadtautobahn oder schon tieferliegende Teile der Ringbahn anzuwenden, erhielt an diesem Abend Szenenapplaus. Ein anderer Aspekt in der klimagerechten Städteplanung ist die gern beschworene Schwammstadt. Dieses Konzept sieht vor, sich dem natürlichen Wasserkreislauf in Städten wieder anzunähern und zu ermöglichen, dass zum Beispiel Regenwasser im Boden nachhaltig versickern kann. Dafür gibt es etwa erste große Auffangbecken unter dem Mauerpark oder dem neu betonierten Gendarmenmarkt.

Was gegen den klimagerechten Umbau in Berlin spricht, sind die Eigentumsverhältnisse der Wohnungen.

Anna Weber, Architektin

Parallel müsse auch im Immobiliensektor umgedacht werden. „Wir müssen alle neu lernen – nicht nur die Architekten, sondern auch die Entscheider oder die Besteller“, erklärt Gabriele Kiefer. Doch das ist oft leichter gesagt als umgesetzt. „Was gegen den klimagerechten Umbau in Berlin spricht, sind die Eigentumsverhältnisse der Wohnungen“, weiß Architektin Anna Weber aus eigener Erfahrung. Vor allen Dingen bei den Baustoffen müsse sich in der Zukunft etwas verändern.

Gerade Holz und Lehm könnten das Bauen klimafreundlicher machen. Holz sei ein guter Isolator und speichere CO₂ aus der Atmosphäre, bestätigte Kropp. Lehm hingegen speichert Wärme und dämmt gleichzeitig, wodurch er zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. Vor allem bei Holz seien allerdings die Brandschutzvorgaben problematisch, meinte Weber. Zudem hebt die Architektenkammer in einem gemeinsamen Papier mit der Ärztekammer zum Thema Hitzeschutz den Wert von Fassadenbegrünung für die Kühlung hervor.

Gabriele Kiefer hingegen geht noch einen Schritt weiter. Sie fordert ein Verbot schwarzer Gebäude und dunkler Glasscheiben, da sie zu viel Hitze abstrahlen. Dann aber müsste auch die Urania umgestaltet werden, in der nach zwei Stunden intensiver Debatte noch fleißig im Foyer weiterdiskutiert wurde.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: