© dpa

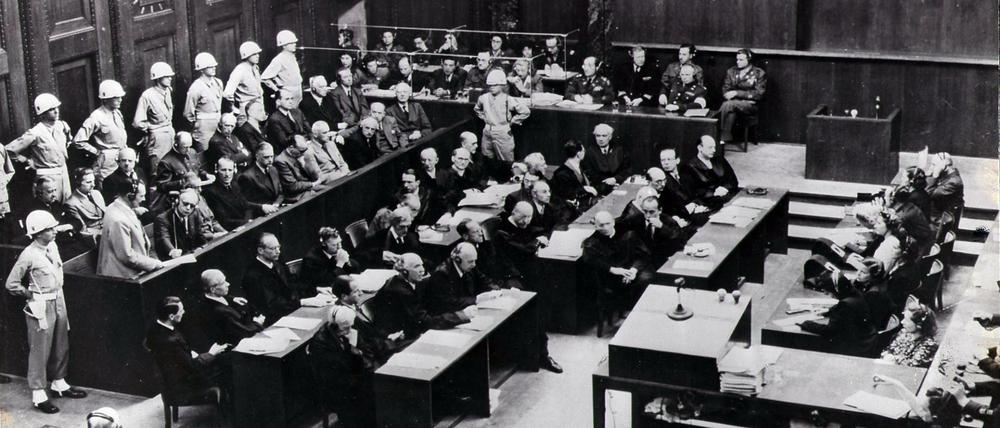

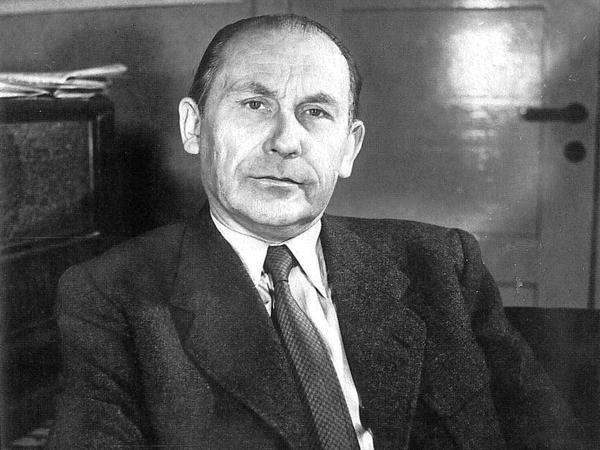

„Der Geist von Nürnberg“: Tagesspiegel-Gründer Erik Reger über den Hauptkriegsverbrecher-Prozess

„Es gibt Dinge, die jeder von uns wissen muß“, lautete die Forderung im Leitartikel vom 12. Februar 1946. Darin kritisierte der Tagesspiegel-Gründer die Verdrängung der Nazi-Verbrechen, hoffte auf eine neue Geisteshaltung und holte dazu weit aus in der deutschen und der Nürnberger Geschichte.

Stand:

Siebenundzwanzig Jahre waren in der vorigen Woche verflossen, seit in Weimar die Nationalversammlung zusammentrat, die, mitten in den Januarunruhen gewählt, der Republik eine Verfassung geben sollte. Aber nicht nur, weil die Schwaden des Pulverdampfes aus den Kämpfen im Zeitungsviertel noch düster und gewissenbeklemmend in den Straßen lagen, nicht nur, weil die leicht entzündlichen Speicher gefährlichen Grolls in Berlin nichts Gutes verhießen, hatte man die hügelumkränzte Stille der Ilmresidenz zum Tagungsort ausersehen; es war zugleich eine geistespolitische Demonstration, die Demonstration einer scharfen Antithetik erstens, die in der Beschwörung der Manen Goethes und Herders gegen die Manen der preußischen Friedriche und Friedrich-Wilhelme gipfelte, zweitens aber die Demonstration alles dessen, was in entfesselten Gemütern gärte, deren Herkunft vom Wandervogel bis zum Borromäusverein, von Ludwig Uhlands Professorengral und Scheffels Gaudeamuspoesie bis zu Friedrich Naumanns Mitteleuropa reichte. Weimar und Thüringen, das bedeutete ja nicht allein „Ilm-Athen“, nicht allein Karl Augusts Musenhof, nicht allein die Stätte klassisch-humanistischer Ueberlieferung. Es bedeutete auch Wartburggedanken und Minnesang, es bedeutete Ritterhistorie und die blaue Blume der Romantik, das „Herz Deutschlands“ im geometrischen wie im mystischen Sinne, und es bedeutete nicht zuletzt für die Schlangenklugheit der ewigen Realpolitiker die mittlere Linie, auf der sich Bayern und Preußen begegnen sollten. Jedoch die Geschichte, die in dem zeitlichen Parallelogramm der opportunistischen und programmatischen Kräfte die konstanten Komponenten zu erkennen trachtet, findet auch dort, wo scheinbar Traditionen abgerissen, Cäsuren vertieft und neue Akzente gesetzt sind, die Fäden wieder, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verknüpfen. Indem die Männer der Nationalversammlung von 1919 Weimar zustrebten, um sich von Potsdam zu entfernen, näherten sie sich einem dritten Ort, dessen Geist, zu dem der beiden anderen addiert, die in vielem widerspruchsvolle Summe des deutschen Charakters ergibt.

© Tsp-Archiv

Aus dem mittelalterlichen Städtereichtum Deutschlands, der so frappierend ist, wenn man die ursprüngliche Abneigung der Germanen gegen Stadtsiedlungen bedenkt — im Gegensatz zu den geborenen Städtebauern, den Römern, deren architektonische Kompositionen sie zerstörten, wo immer sie konnten —, aus dieser Fülle von Namen, deren Glanz sich, eine natürliche Folge der durch die feudale Güterwirtschaft verursachten Ueberproduktion, als Marktherrlichkeit entwickelt hat, ragt protagonistenhaft der Name Nürnberg hervor. Eine historische Linie führt von der alten Zollernburg nach Sanssouci, von der ständischen Zunftordnung zum Potsdamer Paradeschritt, von der intrigengewohnten Handwerkerbetriebsamkeit zu der argwöhnnischen Einsamkeit des slawischen Dorfes, vom Schauplatz kaiserlicher Reichstage zur Ideenwelt des Gegenspielers Maria Theresias von den Meistersingern zum Flötenkonzert des aufgeklärten Despoten; aber diese Linie schneidet Weimar nicht, das in jeder Hinsicht abseits und fast außerhalb aller geschichtlichen Beziehungen bleibt, dessen kunstvoll klare, jeder Ueberlieferung abholde Luft mit den spätgotischen, barock-dramatischen Gesichten eines Veit Stoß oder Peter Vischer oder Dürer, von dem Goethe einmal zu Stieler sagte, er würde ein ganz anderer Künstler geworden sein, wenn er in Italien gelebt hätte, so wenig gemein hat wie Karl Augusts Politik mit der aus merkantilen und scholastischen Interessen gemischten Ratsphilosophie eines Willibald Pirkheimer. Geist von Potsdam, Geist von Weimar, Geist von Nürnberg — das Reich der Deutschen. Darum so unbegreiflich, darum so schwierig.

Man sagt, die Nürnberger hätten dem gewalttätigen Theater der nationalsozialistischen „Reichsparteitage“ genau so innerlich unbeteiligt gegenübergestanden wie jetzt dem so untheatralischen Gerichtshof, der über die Akteure dieser zwölf Teufelsjahre das Urteil sprechen soll. Wir wollen das dahingestellt sein lassen, wir haben gelernt, daß man weder aus Fahnenwäldern, Illuminationen und Heilgeschrei noch aus dem Jammer von Rattenparadiesen gültige Schlüsse ziehen kann; aber nicht grundlos war Nürnberg einer der Eckpfeiler des „Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts“, und was immer der einfache SA-Mann dachte, der, unter der Last eines nicht bloß weltanschaulich gefüllten Tornisters schwitzend und keuchend, mit Führergesängen auf den von Staub und Durst zersprungenen Lippen, den „Gepäckmarsch“ von den entferntesten Enden Deutschlands nach Nürnberg aushielt, er war nicht bloß ein Rekrut der gegen Freiheit und Recht antretenden Hitlerarmee, er war auch ein Erbe des deutschen Mittelalters mit all seiner verworrenen Sehnsucht, seinen seelischen Abgründen, seiner dunkel belasteten, wie Gift ins Blut gehenden Trunkenheit. Jene „Baireuther Agnes“, die nach der Chronik am 23. Januar 1491 Hochzeit hatte und, weil ihr beim Abendtanz auf dem Nürnberger Rathaus von raufenden Burschen der Schleier entrissen wurde, ein Brotmesser zog und es dem Nächstbesten durch den Hals stieß, ist zweifellos keine spezifisch deutsche Erscheinung jener Zeit; deutsch aber sind die Ratsherrenordnung und die geheime Majestät der verschwägerten und verschwisterten Gilden, die Verquickung von Handels- und Kulturpolitik, das profunde Mißtrauen zwischen Obrigkeit und Bürgerschaft, der Absolutismus und der Untertanensinn auch innerhalb der Mauern der „freien Städte“, deutsch sind die merkwürdig zwiespältige Gesinnung, der Idealismus des Kalküls, die Penetranz der Rechthaberei bei einem eklatanten Mangel an elementarem Gerechtigkeitsgefühl.

Im ersten Heft der bis jetzt besten deutschen Zeitschrift, die nach der Erledigung des „Dritten“ und hoffentlich letzten „Reiches“ herausgekommen ist, in der in Freiburg erscheinenden Halbmonatsschrift „Die Gegenwart“ steht zu lesen:

„Vielleicht erinnert sich der Geist der Deutschen an den Mann, der, unweit jenes Saales, in dem die Welt das Recht ergründet, vor über vierhundert Jahren seine Zeichen in die Kupferplatte ritzte. Er sieht nicht auf, er weiß nicht, was draußen geschieht, er sieht um so deutlicher das innere Ereignis. Er blickt in die Tiefe der menschlichen Seele und weiß, daß da auch der Abgrund lauert. Das Wesen, das er zeichnet, hat aus der erlahmten Hand den Zirkel, das Gerät des rechnenden Verstandes, sinken lassen; das von soviel Ruhm bekränzte und beschattete Haupt rührt sich nicht, als sei es versteint. Nur die Augen glühen, großartige Fackeln der Trauer. Der Mann, in dessen Seele diese Figur aufgetaucht ist, Albrecht Dürer, hat seinem“ Volk das letzte Hoffen, das in der Nachdeftklichkeit verborgen liegt, auch dann nicht geraubt, als er das Wort ,Melancholia’ den brütenden Himmel zerschneiden ließ.“

Wir möchten die Folgerung so weit nicht treiben.. Wir möchten darin eher die Inkarnation dessen erblicken, was einmal der Geist von Nürnberg und so vieler anderen Zeugnisse des deutschen Mittelalters war, die, soweit sie im steinernen Bild der Städte ihren Ausdruck gefunden hatten, nun zum größten Teile ein Ruinenfeld sind. Die Frage ist, was daraus entsteht. Vorläufig scheint die Klage darüber, daß die deutsche Vergangenheit nicht mehr an ihren Bauwerken abzulesen ist, jedes andere Gefühl zu überwiegen. Entscheidend aber ist, ob die Geschichte nicht einen Sinn darin sieht, daß derjenige, der das deutsche Mittelalter in seinen schrecklichsten Elementen triumphieren lassen wollte (und konnte, weil es leicht ist, die guten in die Abfallgrube zu werfen und die zur Verworrenheit neigenden Geister zu verwirren), nun auch sein gründlichster Zerstörer wurde. Entscheidend ist, ob der Geist, der den Saal des Weltgerichtshofes beherrscht, in der deutschen Geschichte der neue Geist von Nürnberg wird.

Es scheint, daß man da und dort geneigt ist, dieses Fragezeichen jetzt schon durch einen Punkt zu ersetzen — im negativen Sinne. Man merkt gravierend das geringe Echo an, das der Prozeß von Nürnberg in der deutschen Oeffentlichkeit weckt. Ohne daß wir, einen schlüssigen Gegenbeweis wagen wollten, möchten wir doch darauf aufmerksam machen, daß die Situation vielleicht trügerisch ist. Bei der Beurteilung solcher Dinge tut man gut, nicht zu übersehen, daß die Masse der Menschen alle Eindrücke zuerst mit dem Gefühl aufnimmt und sich nur allmählich zur Kontrolle des Verstandes durchringt. Schon daß die scheinbare Interesselosigkeit gerade bei den entschiedensten Gegnern des Nationalsozialismus auftritt, gibt zu denken. Die erste Regung, der Wunsch, mit Leuten wie Göring, Ribbentrop, Keitel und so weiter „kurzen Prozeß“ gemacht zu sehen, ist zu erklärlich, das Argument, sie seien in den Augen aller Rechtlichen ihrer Schuld überführt, ehe auch nur ein Beweisstück vorgelegt werde, zu bestechend, als daß man nicht damit rechnen mußte. Die Zeit, die mit der sorgfältigen Vorbereitung des Verfahrens zugebracht wurde, währte für die Ungeduld derer, die nur die Nemesis im Auge haben, zu lange, und sie war außerdem mit anderen Kriegsverbrecherprozessen angefüllt, die die ohnedies durch die materiellen Nöte des einzelnen zersplitterte Aufmerksamkeit ablenkten. Danach wieder war es die Prozedur des Gerichtes selbst, die allen Erwartungen auf dramatische Szenen, auf leidenschaftliche’ Hochspannung, wie man sie nach, den Vorgängen der ebenso großen wie kurzen Prozesse in Frankreich, zuletzt noch des Prozesses gegen Laval, hegen zu müssen glaubte, widersprach. Es ist schwer, dem einfachen Mann den Unterschied klarzumachen. Es ist schwer, ihn die Bedeutung dokumentarischer Details zu lehren, die für ihn samt und sonders unter ein bestimmtes Rubrum fallen, von dessen Gewicht er entweder überzeugt oder nicht überzeugt ist. Trotzdem darf man nicht glauben, daß er keine Notiz davon nehme. Nur die Zeit kann hier wirken, und sie wird es desto mehr, je prägnanter und knapper die Darstellung des Prozesses ist, je bewußter sie sich einordnet in ein allgemeines Bemühen, dem neuen Geist von Nürnberg, wie er sich in der Tendenz des Gerichtshofes manifestiert, die Wege zu ebnen. Man kann sich, wie die Dinge liegen, nicht viel davon versprechen, wenn man diesen Geist in noch so edlen und hohen Worten umschreibt. Solche Worte werden zwar nicht Anstoß erregen, jedoch für sich allein auch nicht Nacheiferung wecken. Das praktische Beispiel aber wird, obgleich es anfangs Anstoß erregen mag, durch die Gewalt seines sittlichen Zwanges wirken. Nicht von jetzt auf gleich, aber „l’avenir commence à l’instant“ — die Zukunft wird in jedem Augenblick geboren, und die Taten von heute sind unser Schicksal von morgen.

Was es vor allem zu begreifen gilt, ist folgendes: Genau wie das Weltgericht in Nürnberg nicht darum tagt, weil es den Siegern möglich ist, über Besiegte zu Gericht zu sitzen, genau so befinden sich die Angeklagten nicht dort, weil sie den Krieg geführt und verloren haben, sondern weil es ihre erklärte Absicht war, den Frieden zu brechen, das Unrecht zum Recht, die Lüge zur Wahrheit, zügellose Gier, Grausamkeit und Verbrechen jeder Art zum Inbegriff der menschlichen Bestimmung zu machen. Daß keine deutschen Richter an der Seite der alliierten Ankläger mitwirken, hat keineswegs die Bedeutung, daß das deutsche Volk von der Teilnahme ausgeschlossen sei. Im Gegenteil. Wer die so häufig als „Kühle und Monotonie“ mißdeutete Eindringlichkeit beobachtet, mit der das Gericht die Anklageschrift bis zum letzten Buchstaben durchleuchtet, gewinnt die Ueberzeugung, daß den alliierten Richtern nichts willkommener wäre, als wenn ihnen allmählich der Gang der Verhandlung das Bewußtsein verschaffte, daß hinter jedem ihrer Worte unsichtbar ein Deutscher stünde. Da es gar nicht darauf ankommt, welche Strafe für jeden einzelnen der Angeklagten am letzten, noch fernen Tag des Prozesses als angemessen erachtet wird, ist es auch völlig belanglos, ob diese Angeklagten die Wucht der Beschuldigungen empfinden — sie wären nicht die, die sie sind, empfänden sie auch nur eine Spur davon; und deshalb braucht sich niemand zu erregen, wenn er hört, daß die Angeklagten miteinander lachen und reden und den Hokuspokus treiben, der ihr privater Lebensinhalt war.

Wie immer wir jetzt, so nahe den Ereignissen, dergleichen aufnehmen, dieser Gerichtshof steht im Zeichen der Geschichte, die über die Vergangenheit nicht richtet, ohne der Zukunft zu gedenken. Wer da meint, der Gerichtshof von Nürnberg sei Ankläger und Richter in einer Person, der verwechselt eine Formel mit einer Funktion, und wer (vielleicht in der stillen Hoffnung, daß ein solcher Prozeß dann niemals stattfände) behauptet, nur Deutsche sollten über Deutsche zu Gericht sitzen, der erkläre zuerst, was gebessert wäre, wenn man Angeklagte und Richter in einer Person vor sich hätte. Denn ein Todesurteil für Göring wird ja kein Freispruch des deutschen Volkes sein, und je kleiner unter uns die Zahl ist, die es so auffaßt, desto größere Hoffnungen dürfen wir auf die Ausbreitung des neuen Geistes von Nürnberg setzen. Aus einem fränkischen Badeort wurde kürzlich gemeldet, die amerikanische Militärbehörde habe den Einwohnern mit einem sanften Druck den Besuch des Konzentrationslager-Filmes „Die Todesmühlen“ befohlen. Gewisse Deutsche, die verdächtig schnell begriffen haben, daß man „heutzutage in Demokratie machen“ muß, werden das „undemokratisch“ finden. Aber der am meisten gehörte Einwand gegen die „Kollektivschuld“ ist die Behauptung, man habe „das alles doch gar nicht gewußt“. Als wir neulich bemerkten, Furtwängler habe zu den KZ-Greueln geschwiegen, hat man uns sogar gefragt: woher hätte er es wissen sollen? Wenn man uns zumutet, als wahr zu unterstellen, daß „man“ nichts von den Greueln erfuhr, daß sogar Furtwängler bei seinen zahlreichen Besuchen der Schweiz nicht darauf aufmerksam wurde, dann halten wir es für dringend erforderlich, daß man sich von den Dokumenten, sei es den Nürnberger Akten oder dem Film, belehren läßt. Es gibt Dinge, die jeder von uns wissen muß , bevor er sich auf die Demokratie beruft, die ihm gestattet, sein Leben in völliger Freiheit zu verbringen.

Je weniger eine Gegend unter dem Kriege gelitten hat, desto notwendiger wird nachträgliche Aufklärung über Ursache und Wirkung sein. Wieviele der jetzigen Flüchtlinge aus dem Osten und Südosten haben während des Krieges verständnislos den Zustrom der Evakuierten aus den von Bomben zerstörten Städten gesehen, weil sie selbst noch besser aßen und schliefen, und wieviele Pgs, die jetzt um Mitleid für ihr „tragisches Schicksal“ bitten, haben geholfen, den Druck zu verstärken, unter dem das Gewissen der Nation bis auf den letzten Rest getötet wurde. Die „Denazifizierung“ mit der Judenverfolgung zu vergleichen, hier überhaupt von Verfolgung zu sprechen, ist ein Maß von Verkennung der Situation, das nur Schlimmes befürchten läßt. Auch bei den Pgs geht es nicht um die Person, sondern darum, daß unser gesamtes öffentliches Leben ein für allemal von nationalsozialistischen Einflüssen befreit wird. Verglichen mit dem, was ihre Partei dem deutschen Volke angetan hat, sollten diese „Gefolgsmannen“ eigentlich finden, daß sie billig davonkommen. Und trotz der richtigen Geschichte von dem Rauhgrafen zu Grehweiler, dem der Diener auf die Anweisung, das Pferd, für das kein Futter mehr da war, an die frische Luft zu führen, erwiderte: „Mit der Freiheit muß wenigstens Schwarzbrot zusammengehen“ — trotzdem müssen wir uns darüber klar werden, daß uns zwar irgendeine barmherzige Stelle das Brot, nicht aber die Freiheit liefern kann, die unserem Geiste entspringen muß.

- Adolf Hitler

- Erik Reger

- Holocaust

- Italien

- Lehrer

- Nationalsozialismus

- Theater in Potsdam

- Thüringen

- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: