© dpa

„Enttäuschte in aller Welt“: Tagesspiegel-Leitartikel vom 14. Mai 1946

Der Mai als „symptomatischer Monat“ der deutschen Geschichte: Zeitungsgründer Erik Reger analysiert „die Bedeutung vernachlässigter Warnlichter sowohl wie erklärender Wegweiser“ und wendet sich gegen vorschnelle Enttäuschung.

Stand:

Wie zu jeder Straße ein Straßenrain gehört, ein Grenzstreifen zwischen Weg und Feld, auf dem mitunter eine recht interessante Flora und Fauna gedeiht, so hat auch jede Wissenschaft sozusagen ihr Seitenparadies, einen aphoristischen Tummelplatz, auf den gelegentlich selbst die würdigsten Forscher schlüpfen. Bei dieser Gelegenheit ist entdeckt worden, daß die Geschichte für folgenschwere Ereignisse gewisse Monate bevorzugt, und ohne hier etwa physiologische Zusammenhänge oder jahreszeitliche Einflüsse auf das seelische und temperamentliche Klima der Menschheit berufen zu wollen, darf man die Monate November, März und Mai als Favoriten der Weltgeschichte bezeichnen. Der Mai hat vor allem in de» jüngsten deutschen Vergangenheit eine Rolle gespielt, über die man sich heute wieder einige Gedanken macht. Es ist schwer, dabei an Zufälle zu glauben, aber wenn es Zufälle gewesen sind, so gewinnen sie nachträglich die Bedeutung vernachlässigter Warnlichter sowohl wie erklärender Wegweiser im historischen Labyrinth.

Am 1. Mai 1916 trafen sich auf dem Potsdamer Platz zu Berlin zum erstenmal in aller Oeffentlichkeit Demonstranten für den Frieden; am 9, Mai kamen die Vorgänge im Reichstag zur Sprache. Die Sozialdemokratie rückte offiziell davon ab; Karl Liebknecht, ein Führer der Demonstranten, wurde bei aller Anerkennung der Reinheit seiner Idee des Mangels an Beherrschtheit und Uebersicht über die Tragweite seiner Tätigkeit geziehen. Drei Jahre darauf, am 2. Mai 1919, endete die Münchener Räterepublik mit dem Totschlag an Gustav Landauer, der vielleicht der umfassendste Geist und menschlichste Mensch war, den die sozialistische Bewegung seit Lassalle hervorgebracht hat. Karl Liebknecht lebte um diese Zeit schon nicht mehr; ihn hatte eine ähnliche Kohorte gemordet wie die, die Landauer erschlug, nach vier weiteren Tagen schlimmster Exzesse einundzwanzig Mitglieder des katholischen Gesellenvereins in München als „Spartakisten“ niedermetzelte und, was die Hauptsache war, die Leichen beraubte — dies alles im Namen des superlativistischen „echtesten Deutschland“, dessen „repräsentativste“ Vertreter dann am 7. Mai 1924 als „Nationalsozialistische Freiheitspartei“ zum erstenmal in den Reichstag gewählt wurden. Am 12. Mai 1919, während im Prozeß gegen die Mörder Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs die Richter sich gerade anschickten, das auf Stubenarrest oder durch die Untersuchungshaft verbüßte Gefängnisstrafe lautende Urteil auszufertigen, und die „Befreier“ des angeklagten Oberleutnants Vogel schon alles für seine Flucht vorbereiteten, manifestierten Reichsregierung und Nationalversammlung gegen den eben überreichten Friedensvertrag. „Welche Hand müßte nicht verdorren, die sich und uns In diese Fessel legt?“ rief Scheidemann aus, und niemandem kam der Gedanke, wie wertlos in sich selber jeder derartige Protest war, wenn als moralischer Hintergrund das geschilderte Prozeßbild entrollt wurde. „Der Mensch besteht in der Wahrheit“, sagte der Freiherr von Hardenberg — nicht der Staatsmann, sondern der unter dem Namen Novalis bekannte Dichter (und ein romantischer dazu); er sagte: „Gibt er die Wahrheit preis, so gibt er sich selbst preisi wer die Wahrheit verrät, verrät sich selbst.“

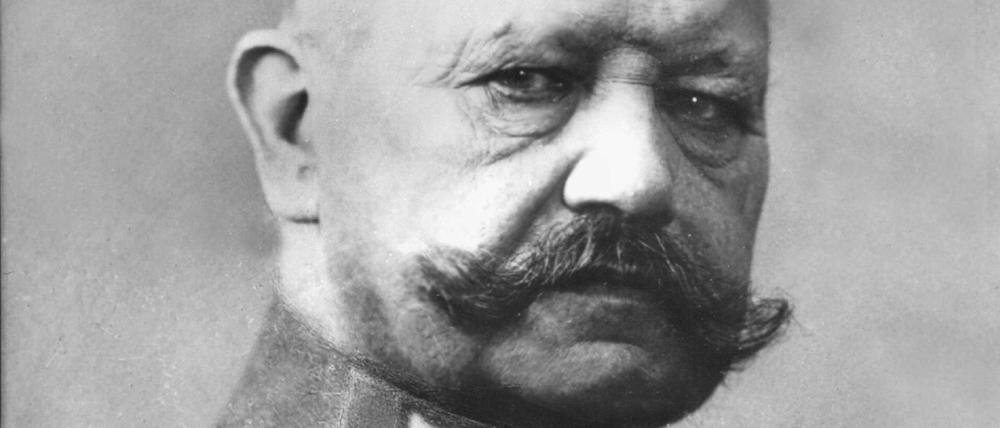

Je mehr man in die Geschichte eindringt, desto unheimlicher werden die Begebenheiten des Maimonats, in denen sich alle Verhängnisse, alle Blindheiten, alle Unbegreiflichkeiten eines der einfachsten politischen Instinkte vom Grunde bis zu den Spitzen baren Volkes spiegeln. Am 2. Mai 1919 kündigt Hindenburg wegen der Art des bevorstehenden Friedensschlusses seinen Rücktritt an — statt daß man ihn sofort nach dem Waffenstillstand, den er selbst hätte unterzeichnen müssen, entlassen hätte; am 11. Mal 1925 zieht er als Reichspräsident in die Hauptstadt ein, am 12. wird er durch den Reichstagspräsidenten Loebe vereidigt (wobei nur die Kommunisten den Saal verlassen), und in seinen ersten Kundgebungen betont er das Interesse an der „Reichswehr“: sechs Jahre deutscher Republik finden ihren sinn- und wesensgemäßen Höhepunkt. Am 16. Mal 1925 begann mit der Eröffnung der Jahrtausendausstellung der Rheinlande in Köln der Mißbrauch und die gewaltsame Umdeutung (übrigens umstrittener) geschichtlicher Erinnerungen zu nationalistischen Zwecken. Am 5. Mai 1926 verbannt das Kabinett Luther, vorläufig einmal zur See, die Farben der Republik auf einen Winkel der Flagge; gleich darauf, am 21., fallen die Beschränkungen des deutschen Luftfahrzeugbaues, am 28. Ma 1929, drei Jahre später, setzt sich der Reichskanzler Müller auf dem sozialdemokratischen Parteitag in Magdeburg für die Bewilligung des neuen Panzerkreuzers ein, weil sonst die „Große Koalition“ in die Brüche gehe, am 25. Mai 1932 verjagen die Nationalsozialisten die Kommunisten aus dem Sitzungssaal des Preußischen Landtags, fünf Tage später hebt Papen als erste Amtshandlung nach Brünings Sturz das Verbot der SA auf und öffnet der NSDAP das Radio. Geendet hatte ein Jahrzehnt Indirekter Täuschung, und ein Jahrzehnt der direkten Täuschung löste es ab. Am 6. Mai 1927, dem Tage, da die NSDAP in Berlin „verboten“ wurde, begründete Goebbels den „Angriff“, eines der niedrigsten unter den vielen niedrigen nationalistischen Erzeugnissen Deutschlands; elf Jahre darauf, in derselben Malwoche, kehrt Hitler als Triumphator vom Staatsbesuch bei Mussolini zurück, nach sieben weiteren, von Blut und Lüge und schäumendem Schmutz bis an den Rand gefüllten Jahren kracht das „Dritte Reich“ mit dem hohlen Getöse eines Kulissenbrandes aus einer „Großen Oper“ zusammen, und derselbe Oberleutnant Vogel, der Liebknecht ermordet hatte und aus der Proforma-Haft entflohen war, liegt mit Goebbels und Hitler unter den Totenbergen des Kampfes um Berlin. Ein mit Denkwürdigkeiten höchst schwangerer, höchst symptomatischer Monat, dieser Mai! Aber schließen wir den so nachdenklich machenden Exkurs, da er ohnehin nicht vollständig werden kann.

Seit der letzten Zäsur ist nun wieder ein Jahr verstrichen, dem man mit zunehmender Neigung in ,der ganzen Welt das Prädikat eines Jahres der Enttäuschungen verleiht. Uns scheint aber, und wir haben eben deshalb solchen Nachdruck auf unseren Rückblick gelegt, daß diese Enttäuschungen ihren Ursprung durchweg der Selbsttäuschung verdanken. Es ist ein Fehler, den Charakter der Beziehungen, die sich während eines langen Krieges ergaben, auch auf die Nachkriegszeit zu übertragen. Nur wer annimmt, daß diejenigen, die zusammen, gekämpft haben, dieselben oder womöglich noch höhere Erwartungen, wenn der Kampf zu Ende ist, untereinander hegen dürften, der wird sich erstaunt die Augen reiben und von dem Zusammenbruch der Ideale sprechen. Hat es denn niemals Trennungslinien gegeben? Wenn man es als ein Wunder betrachtet, daß sie im Kriege verwischt wurden, so kann man kein Wunder darin sehen, daß sie sich jetzt wieder hervorkehren, Allzuwenig werden gewisse fundamentale Veränderungen gewürdigt, die zwar, eben weil sie so fundamental, ja geradezu revolutionär sind, augenblickliche Schwierigkeiten verschärfen, für die Zukunft aber Garantien bieten, die vordem nicht vorhanden gewesen sind. Eine dieser Veränderungen ist der Wiedereintritt eines national geschlossenen, lange abgekapselten Rußland in das offene Feld der Weltpolitik; eine zweite wird durch die Kardinaltatsache einer neuen, Europa verpflichteten und den Traditionen durchaus zuwiderlaufenden amerikanischen Außenpolitik bedingt. Beide Wandlungen sind nicht nur Früchte des alliierten Sieges, sondern haben ihre tiefere Quelle in den Lektionen des Krieges.

Zum ersten Male sind zwei Großmächte aus entgegengesetzten Himmelsstrichen, aber auch entgegengesetzten Sphären, übereingekommen, einen Frieden zu verteidigen, dessen äußere Bedingungen erst noch geschaffen werden müssen. Auch der Enttäuschungswilligste, der Enttäuschungsfreudigste kann nicht bezweifeln, daß diese eine Uebereinkunft, dieses Generalabkommen besteht, und nur wenn es nicht oder eines Tages nicht mehr bestünde, wäre Anlaß zur Verzweiflung. Was wir bei den heutigen Beratungen als Gegensätzlichkeit empfinden, ist ja, gründlicher beobachtet, nichts als der allseitige Wille, den Charakter des Friedens mit der Dauer des Friedens in Einklang zu bringen, das heißt also um einen Frieden zu ringen, der so beschaffen ist, daß man ihn auch tatsächlich mit gutem Gewissen verteidigen kann. Die Charta der UNO wäre wahrhaftig nur ein Fetzen Papier, wenn man sie mit Friedensverträgen belastete, die von vornherein Instrumente des Krieges wären. Zwei Großmächte, die unter dem Zwang ihrer eigenen Gesetze stehen, fühlen sich zugleich unter dem höheren Gesetz der Verantwortlichkeit für den Frieden. Es ist die Aufgabe der Staatsmänner, die natürliche Zwiespältigkeit zu einer programmatischen Gemeinschaft hinaufzuentwickeln. Solange sie es wollen, ohne Ausnahme, alle, solange ist keine Gefahr. Die gefährlich anmutenden Einzelerscheinungen erlangen erst dann ihre tödliche Wirkung, der Pessimismus der Selbsttäuschung wird erst dann zu einer alles überschattenden Realität der Enttäuschung, wenn sich irgendwer nicht länger zu der Hauptrichtung der Zusammenarbeit bekennt. Kompromißformeln richten keinen Schaden an, falls sie gleichmäßig geschützt werden. Der Abschluß getrennter Friedensverträge jedoch wäre das Ende der Kooperation überhaupt, wäre der Wiederbeginn von Allianzen und Interessenzonen, wäre der Schiffbruch des internationalen Prinzips. Keine Nachricht ist schlecht, die uns meldet, daß dies noch, noch immer, vermieden werden konnte. Viel hängt von der Geschicklichkeit der Dolmetscher ab. Die, deren Sprache sie übersetzen, und die, die sie hören, können nur wünschen, daß sie wirklich begreifen, was vorgeht. Die Nuance ist wichtig. Aber erst wenn die Staatsmänner so verschiedene Sprachen sprechen, daß kein Uebersetzer helfen kann, wird die Lage wirklich kritisch. Es gibt keine fertigen Baupläne für die Welt von morgen j wer an den Bauplänen konstruktiv, nicht bloß rhetorisch in Kundgebungen zu Gedenktagen arbeiten will, muß wissen, daß eine gescheiterte Konferenz nur so lange kein unwiderrufliches Unglück ist, wie man sich bewußt bleibt, daß auch kein neuer Krieg irgendeines der Probleme zu lösen vermöchte, die man am Konferenztisch nicht lösen kann.

Es genügt für den Friedensgedanken nicht, Ansprüche zu befriedigen, wenn man sie nicht gerecht befriedigt. In diesem Sinne, nicht als Wasser auf die Mühlen der mit einer beinahe selbstmörderischen Wollust Enttäuschten, möchten wir die Worte auffassen, die Churchill sprach, als er den Ehrenbürgerbrief der schottischen Fabrik- und Universitätsstadt Aberdeen erhielt. Sieger wie Besiegte, Unschuldige wie Schuldige sind in Verwirrung gesunken, „Gnade und Kultur sind aus den Herzen der Menschen gerissen“, ihr Gefühl ist von „maßlosen Wunden“ abgestumpft, und über die Zerstörung der christlichen Zivilisation ist die Wissenschaft wie ein armierter Panzer hinweggerollt, „aufgepeitscht durch die scharfen Winde“ nicht bloß des Krieges, sondern einer mitten im Fieber der Produktion höchst unproduktiven Lebensauffassung überhaupt. Wenn nun, wie Churchill sagte, „die psychischen Energien der Menschheit erschöpft“ und „die vitalen Quellen der menschlichen Inspiration ausgetrocknet“ sind, so müssen erst recht alle Anstrengungen darauf abzielen, den explosiven Formen der Machtpolitik dadurch die praktischen Aussichten zu nehmen, daß niemand sich mehr irgendwo in der Welt für uninteressiert erklärt und niemand mehr von der Beteiligung an der Lösung schwebender Konflikte Abstand nimmt, bloß weil er an dem betreffenden Punkt der Landkarte kein unmittelbares Interesse hat. In einer noch nicht sehr zurückliegenden Zeit hat man Konflikte lokalisieren wollen und ist dabei zu Weltkriegen gelangt; vielleicht wird man, indem man einen lokalen Charakter schon gar nicht mehr anerkennt, auch die Lust an kleinen Bränden, am Spiel mit dem Feuer, ersticken. Churchill bedauert den Haß und die Zwietracht, die durch ideologische Fanatiker gestiftet würden, wo selbst friedlich vereinte Kräfte es schwer hatten, die Katastrophe zu

überwinden; „inzwischen“, so sagt er, „zeigt sich das gewöhnliche Volk jedes einzelnen Landes gutherzig und brav und dienstbereit, und die Menschen werden nur gegeneinandergetrieben durch Organisationen und Doktrinen, die ebenso zügellos und unerbittlich sind wie zu den Zeiten der Herrschaft absoluter „Kaiser und Könige“. Hier freilich möchten wir einschränkend bemerken, daß gerade dies doch in beträchtlichem Grade die Folge eines Zustandes ist, der von unberechtigter Enttäuschtheit genährt wird. Die Menschheit befindet sich, wenn man das Bild einer Krankheit gebrauchen will, noch nicht im Stadium der Rekonvaleszenz. Sie hat — vielleicht — die Krisis überstanden, und der Organismus müht sich, die Krankheitsstoffe erst einmal auszuscheiden.

Deutschland gegenüber hat man sehr richtig erkannt, daß man seine mögliche Zukunft, vor allem den moralischen Untergrund, nicht im ganzen, zunächst nur von kleinen und kleinsten Teilen aus vorbereiten könne. Auf internationalem Gebiet wird es kaum anders sein. Der Geist, der sich in den einzelnen Staaten entwickelt, wird über Wachstum oder Verkrüppelung der Organisation der Vereinten Nationen entscheiden. Jener Sinn für den Wert der Dinge, der im Volksentscheid über Frankreichs Verfassung durchdrang, ist kein schlechtes Vorzeichen. Anderenorts mögen weniger gute sich zeigen; wenn aber irgendwo ein Volk sich erhebt, um die durch Parteidiktatur bedrohte Freiheit der Bürger zu retten, so kann es desto beispielhafter wirken, je stärker damit ein Bekenntnis zu neuen sozialen Inhalten verbunden ist. Die französische Abstimmung ist ja kein Sieg jener unvermeidlichen Opposition, die sich aus den ewigen Bewunderern verflossener Regimes rekrutiert; sie ist keine Hinwendung zu überlebten Institutionen, sie ist die Forderung eines Volkes, das sich nach so vielen Prüfungen mehr denn je als das Kind einer großen, ideenreichen Revolution, der einzigen weit- und

geistesgeschichtlich gleich bedeutsamen, fühlt. Das abzustreiten und die Ursachen in einer nicht genug „totalen“ Einheit der beiden Arbeiterparteien zu erblicken, ist der kindliche Versuch jener der Allmacht armseliger Taktiken und Praktiken vertrauenden Politiker, die Dinge von einer höheren auf eine niedrigere Ebene zu zerren. Nachgerade wird der Begriff der „Einheit“ und des „Mangels an Einheit“ zu einem ähnlichen Spuk der Alleinschuld an allem, was schwer oder contre coeur und doch im eigenen Wesen begründet ist, wie ihn bei den deutschen Nationalisten der Weimarer Republik der Vertrag von Versailles darstellen mußte. Es kommt indessen darauf an, den Blick von der Oberfläche fort in die Tiefe zu lenken. „Ein Waffenstillstand vor Gott und Mensch“, hat Churchill gesagt. In manchen Ländern, voran in den Vereinigten Staaten von Amerika, wurde der Jahrestag des europäischen Kriegsendes in den Schulen als „Weltfreundschaftstag“ begangen. Erziehung und Mahnung zur Gemeinsamkeit, Achtung vor der fremden Leistung, Ueberwindung der Unkenntnis, mit der alles Unheil anfängt — und dies an Stelle von Siegesfeiern: darin scheint uns die Pflicht der

kommenden Zeit beschlossen zu liegen.

- Adolf Hitler

- Berliner Geschichte

- Berlins Zwanziger Jahre

- Erik Reger

- Gesundheit

- Große Koalition

- Köln

- Mitte

- Nationalsozialismus

- Schule

- Schule und Kita in Potsdam

- UNO

- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: