© © Bundesarchiv/Bildarchiv/Bundesarchiv/Bildarchiv

„Politische Gefahren“: Tagesspiegel-Leitartikel vom 6. November 1945

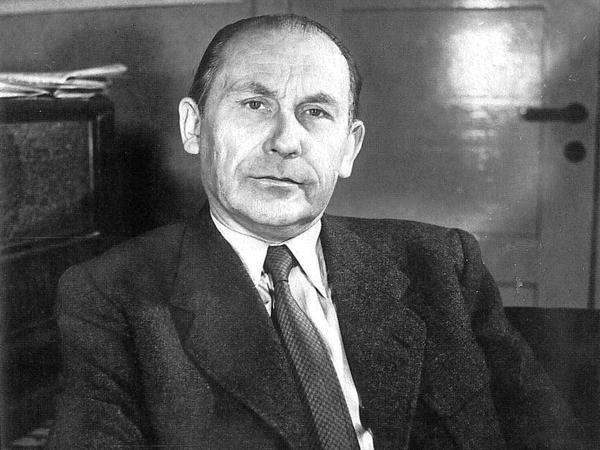

Zeitungsgründer Erik Reger schreibt über erste Erfahrungen mit der Lesermeinungs-Rubrik „Demokratisches Forum“ und warnt beim Thema NSDAP-Mitgliedschaft davor, „mit Argumenten zu arbeiten, die auf Relationen und Proportionen beruhen“.

Stand:

Die Geschichte bedient sich, um zu ihren Zielen zu gelangen, sehr ausgiebig der Träger von Uniformen; aber sie selber legt niemals eine Uniform an, sie huldigt der lebendigen Vielfalt und rückt Gegenwirkungen nahe an die Wirkungen. Im alten Griechenland lebten die Schüler eines Xenophanes, der die Welt als ungeordneten, erst durch das Denken zu erschließenden Scheinkörper auffaßte, neben den Anhängern eines Leukippos, der in der Verbindung der Teile zu einem Ganzen die höchste und subtilste Weltordnung sah. Das Mittelalter vereinigte eiskalte Inquisitoren und brennende Mystiker. Das achtzehnte Jahrhundert gebar und pflegte Abenteurer wie Casanova und Cagliostro mit derselben Liebe wie die untereinander wieder abweichenden Philosophen Leibniz, Hume, Spinoza und Kant. Man wird dem Frankfurter Parlamentarier und nachmaligen Gesandten in Paris, Friedrich von Raumer, recht geben müssen, wenn er behauptet, ganze geschichtliche Zeiträume nur mit einer Idee ausfüllen zu wollen und an den einzelnen Menschen, Ereignissen, Tatsachen, Verhältnissen mit Seitenblicken vorüberzugehen, hieße eine Parfumflasche mit Eau de mille fleurs höher achten als jede einzelne der tausend Blüten, deren Extrakt eine solche Flasche angeblich darstellt.

Unwillkürlich drängt sich die Erinnerung an diesen Vergleich auf, wenn man in der Redaktion einer Tageszeitung, die so unabhängig ist, wie dies im Bereich unserer Erdgebundenheit überhaupt möglich sein kann, zwischen den beiden täglich von zwei Seiten einstürmenden Fluten, den Nachrichten aus aller Welt und den Zuschriften der Leser, Politik zu machen hat. Ohne Ueberheblichkeit darf man sagen, daß keine andere Stelle einen so umfassenden Einblick in die Seele des Volkes zu gewähren vermag wie diese, an welche, wenn die Zeitung richtig geführt ist, aus einem wachsenden Vertrauensverhältnis heraus die mannigfaltigsten Charaktere Niederschriften ihrer Sorgen, Klagen, Gedanken, Skrupel und Zweifel richten. Ist dies schon in normalen Zeiten so, so trifft es doppelt in den unseren zu. All die Resignation, die Verstocktheit und Gleichgültigkeit, die im Grunde die nationalistische Gesinnung fortsetzt und begünstigt, all die Mutlosigkeit, die heute mit ihren Beschwerden soviel beweisen möchte und doch nichts beweist, außer daß die Anmaßung von gestern noch keineswegs überwunden ist, all der Widerspruchsgeist, der die Grundsteine besserer Zukunft nicht anerkennt, all die Verworrenheit, der . ein tastender Blinder anheimfällt, die ganze Skala der Gefühle eines in seinen Tiefen erschütterten und richtungslos gewordenen Volkes spiegelt sich darin.

Wir haben in diesen Spalten das „Demokratische Forum“ errichtet, um die freie Meinungsäußerung wieder Gewohnheit werden zu lassen; über die Erfahrungen damit wollen wir gelegentlich berichten. Unverkennbar hat sich die Art der Briefe, die uns zugehen, in den letzten Wochen geändert. Es wäre verfrüht, von einer Wandlung zu sprechen; aber die Stagnation scheint vorüber zu sein, man wagt sich hervor, Bewegtheit tritt in das Bild, Entwicklungen kündigen sich an. Daß sie in jedem Falle günstig oder gar erfreulich zu werden versprächen, läßt sich nicht sagen. Aber nur Utopisten hätten erwarten können, daß aus einem Baume mit Wurzelfäulnis, gleich nachdem die kranken Stellen freigelegt, herausgeschnitten und mit dem Karbolineum der Sühne bestrichen waren, in heller Fröhlichkeit grüne Zweige sproßten. Es ist schon viel, wenn wir den Eindruck gewinnen, daß der Baum nicht eingeht; und diesen Eindruck haben wir.

Frankreich und Deutschland sind zwei Länder, die wahrhaftig nicht viel miteinander gemeinsam haben, ausgenommen gerade eine Hauptsache — das von den Deutschen bisher so wenig wahrgenommene Interesse am Frieden Europas und der Welt. Trotzdem gleichen sich die beiden Länder in einer historischen Grundsituation, die ein Deputierter nach der Julirevolution folgendermaßen-gekennzeichnet hat: „Es gibt keinen Republikaner in Frankreich, der an die Möglichkeit einer Dauer der Republik glaubte, und keinen Royalisten, der an die Möglichkeit baldiger Herstellung der Monarchie glaubte.“ Nicht auf Republik oder Monarchie kommt es dabei an, sondern auf das Kriterium der Unstabilität, des fehlenden statischen Momentes in der Dynamik der Geschehnisse. Dadurch erhält ein gewisses Mißtrauen gegenüber allen Veränderungen Berechtigung, das vielleicht in der momentanen Realität gar nicht begründet, aber nicht abzuweisen ist, und weil es nicht abzuweisen ist, Schaden stiftet. Fraglos ist heute in Deutschland niemand mehr, der sich offen zu seinen schlechten Instinkten bekennt oder offen der scheußlichsten aller Vergangenheiten nachtrauert. Aber wie steht es damit im geheimen? Werden die Dinge nicht öffentlich, weil sie sich nicht mehr oder noch nicht wieder an die Oberfläche getrauen oder setzt sich ein neuer Grundzug der Ehrlichkeit durch?

Manche Briefe machen uns stutzig. Sie beginnen mit einer Verurteilung des Nationalsozialismus und enden mit Anklagen gegen diejenigen, die jetzt die Verantwortung für seine Erbschaft übernommen haben. Man befreit sich nur schwer von dem Verdacht, daß die Selbstverständlichkeit, womit alle im vernichtenden Urteil über Herrn Hitler einig sind, nur eine Art von gesuchtem Alibi zu bedeuten hat. Die Begreiflichkeiten liegen im Gebiete der Vorstellung, sagt Schopenhauer; die Unbegreiflichkeiten treten ein, wenn man an das Gebiet des Willens stößt. Wir wollen nicht ungerecht sein, aber um es nicht zu sein, bedürfen wir der Klarheit. Man hat Napoleons Triumphe davon abgeleitet, daß er ein Sammelbecken der Unzufriedenen war. Mit Hitler war es kaum anders. Neben der allgemeinen politischen Unreife, neben den geheimbündelnden Generalen, der reaktionären Eisenstirnigkeit der Industrieritter und Krautjunker, neben der falschen Toleranz und dem Mangel an Selbstvertrauen bei den republikanisch-demokratischen Politikern verhinderten nach dem ersten Weltkriege Inflation und Arbeitslosigkeit jeden Durchbruch der Vernunft. Wie Irrlehren nur im Chaos gedeihen, so gedeiht Demokratie nur in Zuständen, die das tägliche Leben nicht zu einer beständigen Hölle machen. Diese Dinge spielen gerade in Kreisen der Jugend eine gewichtige Rolle. So richtig es ist, immer wieder auf die Ursachen hinzuweisen, so wenig darf man damit rechnen, daß jeder das für sich zu tun vermag, was so einfach und vernünftig erscheint: Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten.

Die Beobachtungen, die man gegenwärtig an den Deutschland durchziehenden Flüchtlingsströmen macht, lassen eine politische Gefahr erkennen. Vergebens wird man einem Menschen, der zu ertrinken droht, in die Ohren schreien: denke an den, der dich ins Wasser gestoßen hat. Unter den Flüchtlingen sind viele, die darüber sehr genau Bescheid wissen; und doch verfallen sie in ihrer trostlosen Lage den primitivsten Regungen eines ohnmächtigen Zornes über ihr Schicksal, doch verstehen diejenigen unter ihnen, die sich — mit welchem Rechte immer — für alte Gegner Hitlers halten, nicht, warum auch sie solchen nachträglichen Leiden ausgesetzt sind, doch denken sie für die Zukunft an die Brachialgewalt, die sie selber so oft verworfen haben. Gar zu leicht wird vergessen, daß die Objekte der Politik in erster Linie Menschen sind, mit ihren Schwächen, ihren Schwankungen, ihren Widersprüchen. Es ist Wasser auf die Mühle derer, die — man verzeihe die doppelte Metapher — vielleicht Morgenluft wittern.

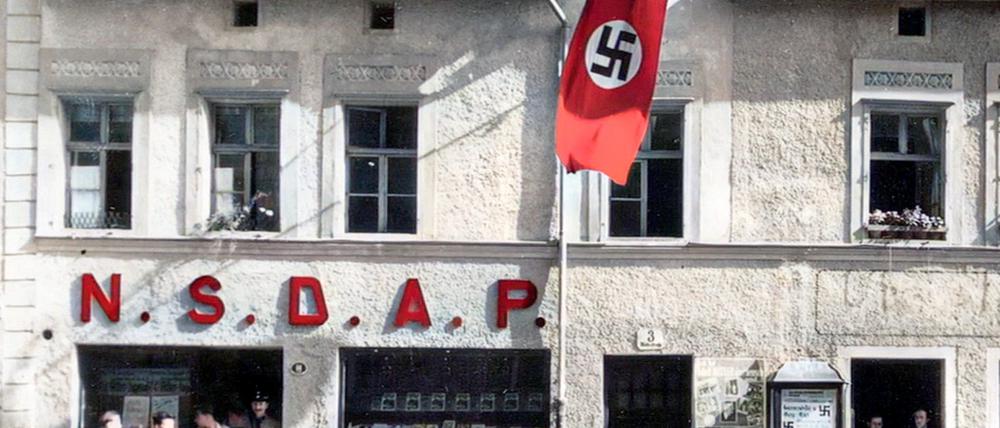

Gerade weil wir uns bewußt sind, daß die Behandlung gewisser Probleme mehr als das menschenmögliche Maß an Objektivität verlangt, ist es desto unausweichlichere Pflicht, prinzipienfest zu bleiben. Eine Frage, die mehr und mehr unser Volk zu bewegen scheint, ist die der sogenannten „kleinen“ Pgs. Wir wissen, was im einzelnen alles vorzubringen ist; unser „Demokratisches Forum“ wird einige Zeit davon widerhallen. Es ist aber falsch, hier mit Argumenten zu arbeiten, die auf Relationen und Proportionen beruhen. Maßgebend ist einzig die unumstößliche Wahrheit, daß das Triumvirat Hitler-Goebbels-Himmler ohne das Heer der „kleinen“ Pgs, auf das es sich berief, nicht das geworden wäre, was es tatsächlich wurde. Folglich ist jeder einzelne „kleine“ Pg allein dadurch, daß er vorhanden war, in besonderer und gründlicher Weise schuldig, ganz gleich, aus welchen Motiven er das Abzeichen trug oder — verbarg. Wir wollen ihnen zwar nicht das antun, was sie einst auf Hitlers Geheiß jedem von uns anzutun bereit waren; aber sie sollen wissen, wofür sie zu halten sind.

Daran ändert sich nichts, wenn wir feststellen, daß ihnen diejenigen gleichkommen, die bloß aus Zufall nicht Parteigenossen geworden sind, oder weil sie es nicht werden konnten, obwohl sie sich danach drängten — jene „Volksgenossen“, die aus Angst, Eigensucht oder Herdeninstinkt Hitlers Mitläuferschaft und damit die Basis seiner Macht des Bösen ins Riesenhafte vergrößert haben, ein trauriges Heer, das, fürchten wir, im Gegensatz zu Frankreichs alter Garde sich zwar ergibt, aber nicht stirbt. „Pg“ und „Vg“ werden hinfort die Schandmale der Deutschen sein, und wir werden sie nur auslöschen können, wenn wir darauf verzichten, sie gegen Sicht zu tarnen.

Verweilen wir einen Augenblick bei den Extremen. Als äußerster Gegenpol gegen die „großen“ und aktiven Pgs, über die überhaupt keine Meinungsverschiedenheit besteht, erscheint das, was man mit einem politisch schlecht gewählten Ausdruck „Opfer des Faschismus“ nennt. Daß man hier nicht von allem Anfang an dem Mißbrauch gesteuert hat, der mit den daraus abgeleiteten Privilegien getrieben »werden konnte, daß man nicht prüfte, stufte und auslas, daß man die Leiden selbst und nicht immer und überall den menschlichen Charakter und die fachliche Eignung der Leidenden zum Kriterium machte, wenn es galt, wichtige Amtsposten zu besetzen — das wirkt sich in fortwährender Unruhe und in so offenkundigen Mißständen aus, daß viele von Maßnahmen, Verfügungen und Entscheidungen betroffene ordentliche Staatsbürger sich mit einer grimmigen Ironie als „Opfer des Antifaschismus“ bezeichnen könnten. Schlimmer noch, daß es legislative Instanzen gibt, die nicht einsehen wollen, welches Verhängnis damit heraufbeschworen wird. Jeder Beamte, der im Dienst gewissen Verlockungen nicht widersteht, jeder Angestellte, der einen Ratsucher oder Beschwerdeführer mit Grobheiten abfertigt, aber auch jeder Geschäftsmann, jeder Straßenbahnschaffner, jeder Polizist und Postbedienstete, der mit denen, die ihm ausgeliefert sind, Frechheiten statt Höflichkeiten tauscht, ist nicht nur deshalb zu tadeln, weil, wie Schleich so hübsch sagt, Sitte ohne Sittlichkeit wie ein am Sonntag gewaschener Schornsteinfeger ist. Vielmehr ist jeder, der den Ausruf „Wie unter Hitler“ herausfordert, eine politische Gefahr.

Der Volksmund neigt zu Uebertreibungen, aber niemals ohne ein Körnchen von Wahrheit. Die nächste Stufe wird lauten: „Schlimmer als unter Hitler ...“ Und wir müssen sagen, daß diejenigen, die aus Starrköpfigkeit oder Torheit nicht Remedur schaffen wollen, uns nicht wertvoll genug sind, als daß wir uns nachher für die Folgen bei ihnen bedanken möchten. Die Atavismen des Obrigkeitsstaates, Kasernenton, Formularzwang, Vorschriftenunwesen, das statt einer Sache dem Strebsamkeitsnachweis des Bürokraten oder der schikanösen Ueberwachung der Bürgerschaft dient, müssen endlich mit ihren Keimen ausgerottet werden. Es darf nicht den leisesten Anschein haben, als sei irgend jemand in Deutschland am Werke, einen totalitären Staat durch einen anderen zu ersetzen. Wie sollten wir erwarten können, daß andere uns trauen, wenn wir einander selbst nicht trauen dürfen? Von Abraham Lincoln stammt der Satz: „Gott muß das gewöhnliche Volk sehr lieben, sonst hätte er nicht soviel davon geschaffen.“ Der Leute, die aller Demokratie gefährlich sind, weil sie Demokratie als das ausgeben, was ihnen gerade genehm ist, sind wir nun überdrüssig. Wir brauchen Leute, die, wie es Lincoln tat, das Volk zum Staate, den Staat zum Volke machen.

© Tsp-Archiv

- Adolf Hitler

- Erik Reger

- Frankreich

- Griechenland

- Inflation

- Jugend

- Nationalsozialismus

- Schule

- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: