© dpa/Lilli Förter

„Apropos Sex“ im Museum für Kommunikation: Pimpern kommt von Pümpel

Wie sprechen über Lust? Eine Ausstellung reflektiert die gesellschaftliche und mediale Kommunikation über Sexualität und deren Entwicklung seit der Nachkriegszeit.

Stand:

Vor die Sexualität hat das Museum für Kommunikation eine Haltung gesetzt. Die Haltung der Kuratorinnen der Ausstellung „Apropos Sex“, die in Frankfurt am Main 49.000 Besucher anzog, und nun in Berlin zu sehen ist. „Wir verstehen Sexualität als Teil der menschlichen Identität, unabhängig von sexueller Orientierung, Geschlecht, Alter und Kultur“ steht auf der ersten Ausstellungstafel zu lesen. Und weiter: „Alle Menschen haben ein Recht auf sexuelle Bildung, eine selbstbestimmte Sexualität und sexuelle Gleichberechtigung“. Alle Formen sexueller Gewalt werden abgelehnt.

Fraglos ein pädagogisch wertvoller, aber eigentlich selbstverständlicher Ansatz, der als Prämisse für eine Schau und so prominent platziert plötzlich wie eine Triggerwarnung anmutet, mit der das Publikum, das im Museum für Kommunikation häufig aus Familien und Schulklassen besteht, frühzeitig eingewiesen werden soll.

Doch weswegen eigentlich? Explizite Darstellungen von Sexualität sind in „Apropos Sex“ so gut wie nicht zu finden und Tabus knackt mit dem Thema in der durchsexualisierten Welt niemand mehr. Anja Schaluschke, die Direktorin des Museums für Kommunikation sagt es dann bei der Vorbesichtigung auch deutlich: „Dies ist keine Ausstellung über Sex, sondern eine über die Kommunikation über Sex“, wie es schon der Name ihres Hauses vorgebe.

Reden über das also, was Menschen zwischen Kopf und Genitalien als lustvoll erleben und wahrnehmen. Darüber, wie sich die Darstellung der Sexualität in den letzten hundert Jahren, mit Schwerpunkt auf die Nachkriegszeit bis heute verändert hat. Und darüber, welchen gesellschaftlichen Niederschlag das findet.

© dpa/Lilli Förter

Damit die Sache nicht zu dröge wird, die Schau ist für Menschen ab 14 konzipiert, gibt es allerlei Mitmach-Gimmicks, die etwa im ersten Abschnitt „Lasst uns Reden!“ zum Betasten und Schnuppern einladen. An einer Riechstation kann man sich entscheiden, welche in Röhrchen gebannten Düfte von „Chanel No. 5“ über „frische Wäsche“ bis „Haut“ man sexy findet.

Der Geruch „Haut“ gilt als unsexy

Beim Frankfurter Publikum schnitt nach Auskunft der Kuratorinnen Annabelle Hornung und Tine Nowak ausgerechnet die Haut am schlechtesten ab. Der Selbsttest ergibt: Die spinnen, die Frankfurter. Gleich gegenüber finden sich die „Frechen Früchtchen“ des Kollektivs Glitterclit, die aus poppig bunten Stoffen detailreiche Penisse und Vulven für den Aufklärungsunterricht nähen. Die lustigen Dinger sind garantiert der Knaller bei den Schulklassen.

© dpa/Lilli Förter

Dass die Schwierigkeiten beim Reden über Sexualität schon mit dem Vokabular beginnen, verdeutlichen Karten, in der über die Etymologie von Begriffen wie „Schnackseln“, „Ficken“ und „Pimpern“ aufgeklärt wird. Staunend liest man, dass „Pimpern“ ursprünglich bedeutete, etwas mit dem „Pümpel“, also dem Stößel im Mörser zu zerkleinern. Seit dem 20. Jahrhundert wird der Begriff als vulgärer Ausdruck für Geschlechtsverkehr verwendet.

© Museum für Kommunikation

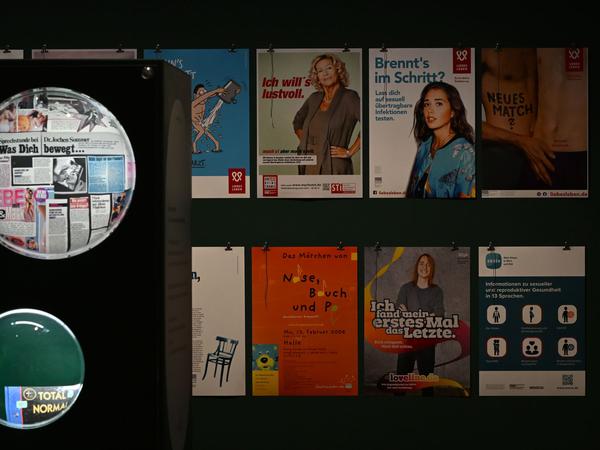

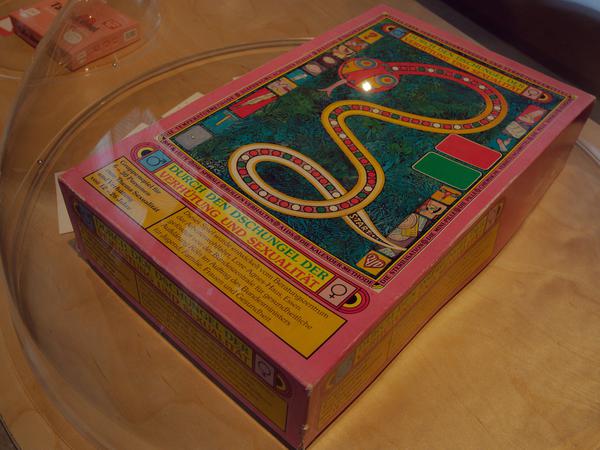

Apropos Aufklärung. Damit befasst sich der nächste, in sachliches Dunkelgrün getauchte Bereich, dessen Szenografie ein Klassenzimmer simuliert. Skizziert wird die Kulturgeschichte der Aufklärung in der Bundesrepublik und der DDR. Vorbei an Sigmund Freuds Modell der sexuellen Phasen, Aufklärungsbüchern und alten Ausgaben der „Bravo“ geht es zu den Vitrinen mit Unterrichtsmaterialien Ost und West. Genau, dieser anatomische Querschnitt durch die weiblichen und männlichen Genitalien kommt einem aus dem Bio-Unterricht bekannt vor. Audios, Videos und Texte, die man per Klick aktiviert, liefern eine Chronologie des Vermittlungsstands zur sexuellen Bildung in beiden Deutschlands.

Einen historischen Abriss liefert auch der Bereich „Grenzziehung“, der darüber informiert, welche Gesetze die Sexualität einrahmen und wie sich darin die Veränderungen der gesellschaftlichen Sexualmoral spiegeln. Etwa den Paragrafen 175, der bis 1994 Sex zwischen Männern unter Strafe stellte. Was ist heute verboten und strafbar? Das lässt sich auf Tafeln, welche die ganze Ausstellung hindurch zusätzlich auch in Leichter Sprache verfasst sind, auch für Netzphänomene wie Cyber-Grooming und Dick-Pics nachlesen.

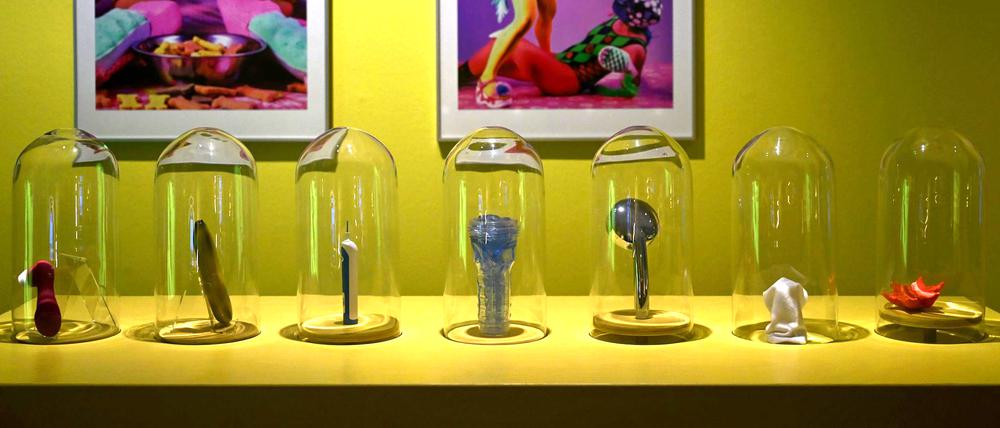

Im Bereich „Sexualität und ich“ wird die Schau dann lustvoller, schildert den Emanzipationskampf der queeren Community, zeigt Sexspielzeuge, Fetischfotos, eine Lederpeitsche von BDSM-Anhängern. Die Kombination wirkt allerdings ebenso verknappt wie das Kapitel „Mediale Lust“, das die Online-Verbreitung von Pornografie anreißt. Ein Dilemma, das „Apropos Sex“ nach allem Umklappen, Klicken, Lesen, Spielen und Hören bis zum Ende begleitet. Als Gesprächsangebot über Sex, das die Schau ausdrücklich sein will, wird sie sicher auch in Berlin funktionieren.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: