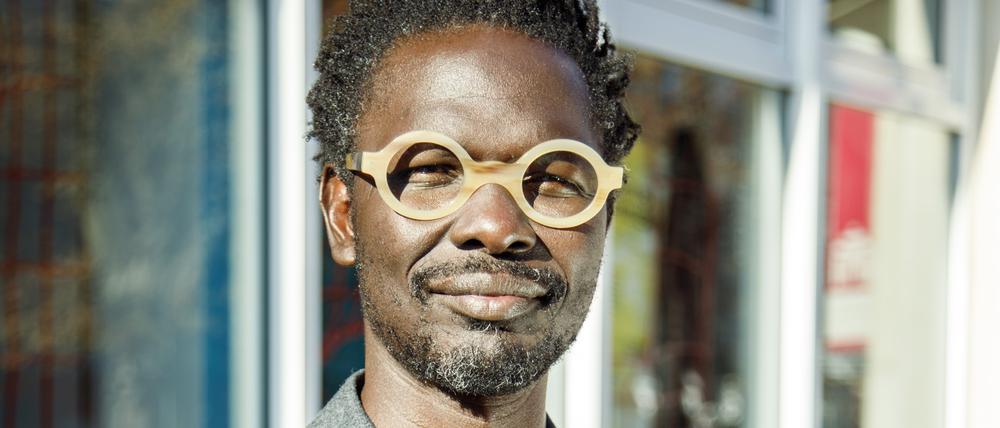

© PR/Thabo Thindi

Tagesspiegel Plus

Berlins neues Konzept für „Koloniales Erinnern“: „Wir alle haben einen persönlichen Bezug zum Kolonialismus“

In Berlin spielt die koloniale Vergangenheit mehr als in jeder anderen Stadt Deutschlands eine Rolle. Heute erinnert fast nichts mehr daran. Der Ausstellungskurator Ibou Diop erklärt, was sich am Umgang mit ihr ändern muss.

Von Nicola Kuhn

Stand:

Herr Diop, Sie haben Mitte Oktober im Abgeordnetenhaus das Konzept „Kolonialismus Erinnern“ für das Land Berlin übergeben. Wie waren die Reaktionen bisher?

Sehr positiv. Mich hat das überrascht, angesichts einer erstarkenden AfD und der von Bundeskanzler Merz angestoßenen Diskussion um das sogenannte Stadtbild. Unser Konzept wurde auch von der Politik gut aufgenommen. Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson hat sich offiziell bedankt.

- showPaywall:

- true

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- true