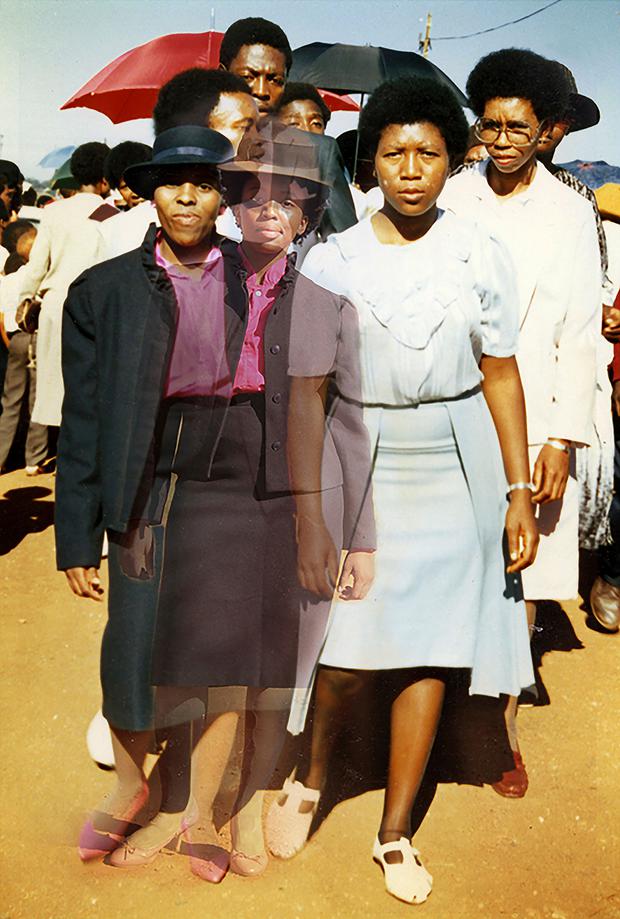

© Adebiyi, 1989. Courtesy of Autograph, London

c/o Berlin zeigt zeitgenössische afrikanische Fotografie: Die Hoheiten haben ihre Macht verloren

A World in Common: Die Fotogalerie im Amerikahaus gibt einen großartigen Überblick über Afrikas Fotoszene und appelliert an eine gemeinsame Zukunft unseres Planeten.

Stand:

Üppige rote Gewänder, stolze Majestäten und eine Königin, im vollen Ornat fotografiert von dem Nigerianer George Osodi. Die königlichen Insignien und die zeremoniellen Gewänder täuschen darüber hinweg, dass die Hoheiten ihre Macht im Verlauf der Kolonisierung Nigerias verloren haben. Doch dass Osodi die große religiöse und kulturelle Vielfalt seiner Heimat mit der Kamera festhält, ergibt natürlich Sinn: „Kultur zu dokumentieren und zu archivieren ist ein Schlüssel zum Verständnis kultureller Traditionen und damit zur Entwicklung eines Gefühls für die eigene Identität“, so der Fotograf.

Osodi ist einer von 23 Kunstschaffenden, die in einer Gruppenausstellung bei C/O Berlin Historie und Gegenwart Afrikas miteinander verknüpfen und ein multiperspektivisches Bild des Kontinents zeichnen. Zentral ist hier, dass es sich durchweg um afrikanische Perspektiven handelt: Die Ausstellung „A World In Common“ beruht auf dem Appell des kamerunischen Denkers Achille Mbembe, uns eine „gemeinsame Welt“ zu imaginieren, indem wir „die Welt von Afrika aus denken“. Die Schau mit über 100 Werken aus Afrika und der afrikanischen Diaspora wurde zuerst an der Londoner Tate Gallery gezeigt und ist jetzt bei c/o Berlin zu sehen.

Die Schau zieht sich über das gesamte Erdgeschoss des Amerikahauses und gliedert sich in drei Kapitel. Der erste Abschnitt „Identität und Tradition“ befasst sich mit alten Kulturen, die mehr oder weniger überdauert haben. Neben Osodis Herrscherporträts ist Khadija Sayes Serie „in this space we breathe“ zu sehen. In Selbstporträts zelebriert die britische Künstlerin eine Reihe von Ritualen mit Kultgegenständen aus Gambia, dem Herkunftsland ihrer Eltern. Afrikanische, christliche und islamische Traditionen mischen sich darin.

© Dawit L. Petros Courtesy of the artist and Tiwani Contemporary

Bei dem von Khadija Saye genutzten Kollodium-Nassplatten-Verfahren wurde der Bildprozess selbst zum Ritual, denn die Künstlerin überließ sich „auf ähnliche Weise dem Unbekannten, wie es bei allen spirituellen höheren Mächten erforderlich ist: durch Hingabe und Opferbereitschaft“, wie sie selbst einmal erklärt hat. 2017 kam die Fotografin mit ihrer Mutter beim Brand der Londoner Grenfell Towers ums Leben: ein Indiz der prekären Bedingungen, unter der Schwarze in Europa häufig leben müssen.

Die Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert fällt mit der Hochphase des Kolonialismus zusammen. Natürlich wurde das Medium zur eurozentristischen Darstellung afrikanischer Gesellschaften genutzt. Ein Beispiel dieser Realitätsverzerrung findet sich in der Ausstellung: Die Archivarbeit „Lost Chapter“ des aus Angola stammenden Künstlers Délio Jasse zeigt Schnappschüsse aus dem Familienalltag einer portugiesischen Familie in Mosambik. Die Bilder stammen aus den 1960ern, einer Zeit der Segregation. Zu sehen sind privilegierte Weiße, aber – bis auf ein paar auf den Bildern halb versteckte Bedienstete – kaum Schwarze.

© Fondation Kiripi Katembo Siku. Courtesy MAGNIN_A Gallery_Paris

Auf der anderen Seite prägte Fotografie die Art und Weise, wie afrikanische Gesellschaften sich selbst präsentierten. So zeigt der 2020 verstorbene Südafrikaner Santu Mofokeng in einer Projektionsarbeit 80 um die vorletzte Jahrhundertwende entstandene Porträts von neun verschiedenen südafrikanischen Familien – ein halbes Jahrhundert vor der Apartheid. Die fantasievollen Kulissen, die Kleidung und Requisiten entsprechen dem Stil der viktorianischen Fotografie.

Ein Teil der Abgebildeten befürwortete die Integration, war durch christliche Missionsschulen geprägt und wohlhabend. Sie verfolgten ähnliche Ziele wie die Einwanderer aus Europa. Mofokeng war sich selbst im Unklaren über die Aussage der Bilder: „Sind diese Aufnahmen ein Beleg für mentale Kolonisierung“, fragt der Künstler in seinem Begleittext, „oder haben sie dazu beigetragen, die in der westlichen Welt verbreiteten Vorstellungen von ‚den Afrikaner:innen‘ infrage zu stellen?“

Das Ausstellungskapitel, in dem solche Archivarbeiten von Jasse und Mofokeng gezeigt werden, ist mit „Counter Histories“ überschrieben. Der Abschnitt ist das Herzstück der Ausstellung, in dem tatsächlich viele Perspektiven vorkommen, die den Rahmen des Erwartbaren sprengen. Sabelo Mlangeni schuf mit der schwarz-weißen Reihe „Country Girls“ ein intimes Porträt queerer Gemeinschaften in der südafrikanischen Provinz.

Hassan Hajjaj begleitet eine Gruppe stolzer Marokkanerinnen, die er – in scherzhafter Verknüpfung von „Hells Angels“ mit „Marrakesch“ – „Kesh Angels“ nennt. Ihre Bildnisse hielt der Künstler in Rahmen fasst, die mit Blechdosen und Flaschen bestückt sind. Kiripi Katembo (1979-2015) vermied die Darstellung Kinshasas als chaotische Metropole, indem er die Bewohner via Pfützen fotografierte und die Bilder auf den Kopf stellte. Die Hauptstadt Kongos sah der Fotograf durch die surrealistische Brille.

© Lebohang_Kganye

„A World In Common“ – wir reden von ‚einer‘ Welt, deren Teile angesichts von Globalisierung und Klimakrise ohnehin zusammenwachsen. So imaginieren sich die Kunstschaffenden im letzten Kapitel „Imagined Futures“ eine gemeinsame Zukunft des Planeten, lösen sich von kolonialen Perspektiven auf Afrika und blicken auf Erdenmenschen, auf Technik, Natur und vernetzte Ökosysteme.

Kultur zu dokumentieren und zu archivieren ist ein Schlüssel zum Verständnis kultureller Traditionen und damit zur Entwicklung eines Gefühls für die eigene Identität.

George Osodi, Fotograf aus Nigeria

Fabrice Monteiro thematisiert in seinem Zyklus „The Prophecy“ Umweltprobleme in seiner senegalesischen Heimat, von Waldbränden bis zur Küstenerosion. Statt zu dokumentieren, inszeniert Monteiro seine Bilder: Mythische Wesen tragen darin aufwändige Kostüme aus Abfall und Naturmaterialien, die übermäßigen Konsum anprangern, ihre Botschaft aber mit formaler Eleganz und Ausdruckskraft übermitteln.

Noch stilisierter und farbkräftiger verweisen die ornamentalen Fotoinszenierungen der Äthiopierin Aïda Muluneh – indirekt – auf die katastrophale Wasserknappheit in ihrem Land. „Die Welt wird unablässig mit den sozialen Missständen in Afrika bombardiert“, erklärt die Künstlerin, deshalb habe sie sich bei dem Projekt „Water Life“ darauf konzentriert, „diese Themen ohne die Klischees anzusprechen, die in Mainstream-Medien vorkommen. Sozusagen, um durch Kunst Stellung zu beziehen.“ Aïda Muluneh glaubt an die Macht der Bilder. Die insgesamt starke Ausstellung „A World In Common“ gibt ihr recht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: