© reprodukt

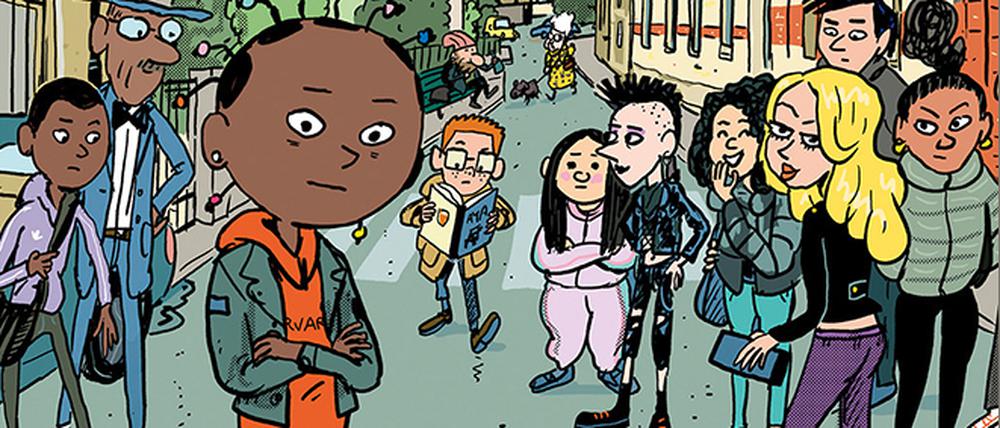

Aufwachsen zwischen zwei Kulturen: Selbstbehauptung unterm Eiffelturm

„Akissi aus Paris“, ein Spin-off der beliebten Kindercomicreihe von Marguerite Abouet, behandelt schwere Themen wie Heimweh und Einsamkeit. Und ist dabei vor allem eins: verdammt lustig.

Stand:

Fast zehn Jahre ist es her, dass ich mich an dieser Stelle im Tagesspiegel darüber wunderte, dass die Kindercomicreihe „Akissi“ von Marguerite Abouet damals nicht nicht ins Deutsche übersetzt worden war. Und das, obwohl ihre an Jugendliche und junge Erwachsene adressierte Comicreihe „Aya aus Yopougon“ so überaus erfolgreich war.

Meine damalige Vermutung: Die Geschichten über das Leben einer Grundschülerin in Abidjan stehen zwar in der Tradition zahlreicher Lausbubencomics und -geschichten von Max und Moritz über den kleinen Nick bis zu Calvin und Hobbes (mit dem sehr wichtigen Unterschied, dass Akissi weiblich und Schwarz ist).

Sie sind aber für den hiesigen Markt für einen Kindercomic nicht glatt gebügelt genug: Der Onkel trinkt, der Lehrer schlägt, die Kinder braten – statt Witwe Boltes Huhn – selbst gefangene Tauben und leihen sich, wenn’s ins Spiel passt, kurzerhand die Nachbarsbabys aus. Ohne zu fragen, versteht sich.

Redselige Nachbarn, Affen als Haustiere

2018 erschien dann doch endlich der erste „Akissi“-Band bei Reprodukt. Inzwischen sind es fünf – von bislang elf, die in Frankreich veröffentlicht wurden. Das Rezept geht offenbar auch hierzulande auf: Das ivorische Setting mit seinen ganz eigenen Spielregeln – ein Leben, das sich größtenteils auf der Straße abspielt, redselige Nachbarn, Affen als Haustiere – eröffnet europäischen Kindern neue Horizonte.

Und doch sind die Geschichten von Freundschaft, Freiheit und Alltag universell. Akissi ist so sympathisch wie anarchisch. Sie weiß genau, was sie will: Als es in Band neun der französischen Reihe mit dem vielsagenden Titel „Aller-Retour“ (auf Deutsch Hin und Zurück, bei Reprodukt als Band fünf mit dem Titel „Rette sich, wer kann“ erschienen) zu ihrem Großonkel nach Frankreich gehen soll, torpediert sie das Unterfangen. Sie kippt im Flugzeug so viele künstliche Softdrinks in sich hinein, dass der daraus resultierende Durchfall den Piloten zum Kollabieren bringt.

Pipi-Kaka-Anarcho-Humor der besten Sorte

Die Akissi-Reihe liefert Pipi-Kaka-Anarcho-Humor der besten Sorte, der – wie mir mein fünfjähriger Sohn bei der Lektüre immer wieder eindrucksvoll zeigt – die Zielgruppe zuverlässig euphorisch stimmt. Und die vorlesenden Eltern gleich mit. Akissi knallt auch visuell: Angelehnt an die Bilderwelt vom „Aya“-Zeichner Clément Oubrerie bringt Mathieu Sapin ordentlich Farbe und viel Bewegung ins Spiel. So entsteht eine fröhliche Kulisse für Akissis Abenteuer.

© reprodukt

Mit „Akissi aus Paris“ (Band 1) ist nun ein Spin-off der beliebten Kindercomicreihe erschienen – eine Mischung aus autofiktionaler Graphic Memoir, Culture-Clash-Komödie und Coming-of-Age-Geschichte.

Wie die Präposition „aus“ im Titel andeutet, verortet sich die neue Reihe irgendwo zwischen der Kinderserie „Akissi“ und der Seifenoper „Aya aus Yopougon“, die sich an junge Erwachsene richtet. Die Ausgangssituation erinnert kundige Leser:innen an den missglückten Ausreiseversuch: Die zwölfjährige Akissi und ihr Bruder sind diesmal tatsächlich bei ihrem Großonkel in Paris gelandet.

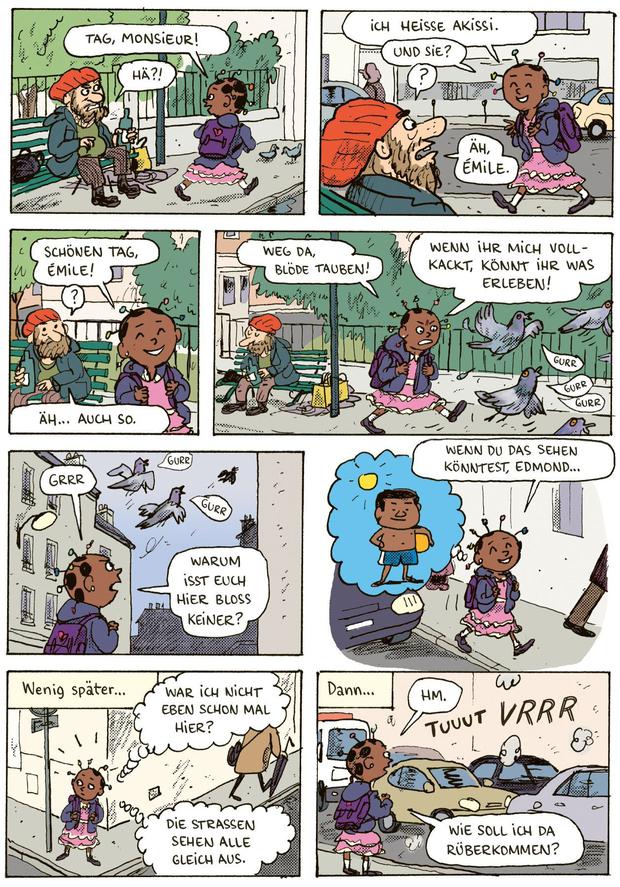

Ihr erster Freund ist ein Clochard

Und der Start ist alles andere als leicht. Die Stadt erscheint Akissi grau, geregelt, still: Es regnet oft, das Mensaessen ist fad, die Menschen wirken reserviert. Der Kulturschock liegt nicht im großen Ganzen, sondern in vielen kleinen Irritationen.

Mathieu Sapins Zeichnungen verstärken diesen Eindruck auf visuelle Weise – Paris ist blasser und kontrollierter als das bunte, überbordende Abidjan aus den Vorgängerbänden. Und vor allem versteht Akissi die Codes des französischen Collège zunächst nicht – die sozialen Zuordnungen, die Regeln innerhalb der Cliquen, das, was man hier „cool“ findet.

© reprodukt

Akissis erste Freundschaft entsteht daher nicht in der Schule, sondern mit Émile, einem Clochard, der auf der Parkbank vor dem neuen Zuhause sitzt – und Akissis Beschwerden geduldig zuhört. Doch Akissi wäre nicht Akissi, würde sie sich nicht bald auch in der Schule behaupten.

Sie erntet Respekt, als sie das fade Schulessen in einer Guerilla-Aktion heimlich würziger macht, und bringt mit dem gâte-gâte, einem ivorischen Schlagabtausch-Spiel, bei dem absurde Beleidigungen ausgetauscht werden (die Fans der Ursprungsreihe kennen es), ein Stück Heimat auf den französischen Schulhof. Einem Bully, der einen schwächeren Mitschüler mobbt, entgegnet sie etwa trocken, sein Gesicht sehe aus „wie ’ne Kuh von hinten“.

Trotz der schweren Themen wie Heimweh und Einsamkeit ist dieser Comic von Anfang bis Ende vor allem eins – verdammt lustig. Das Spin-off bleibt dem Tonfall der Kinderbände treu: anarchisch, frech, klug.

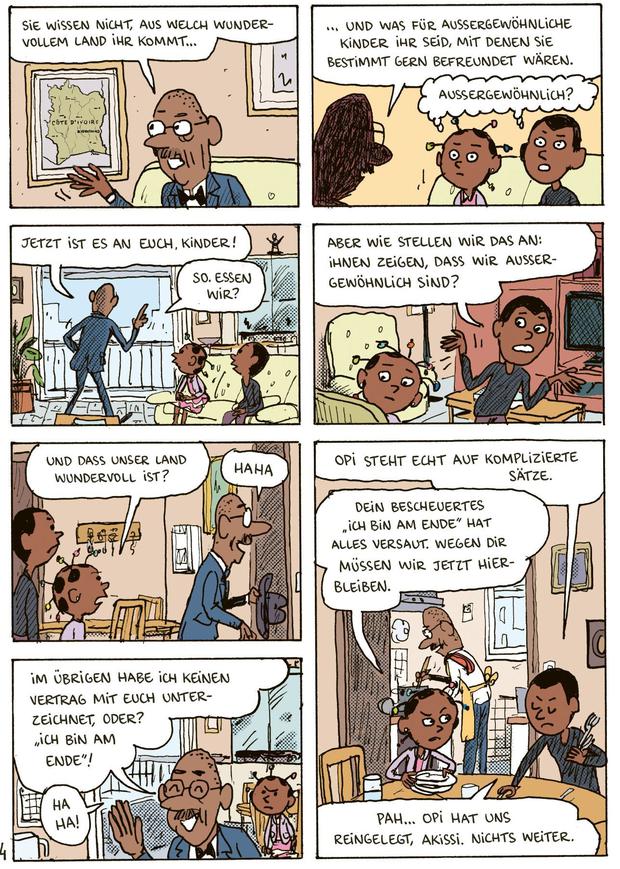

Ivorischer Slang trifft auf französische Jugendsprache

Ein besonderer Reiz der Reihe – im Original wie in der Fortsetzung – liegt in ihrer sprachlichen Vielfalt, die im Comic als oralitätszentriertem Medium besonders zur Geltung kommt. Ivorischer (teils erfundener) Slang trifft auf französische Jugendsprache – häufig beeinflusst vom Arabischen des Maghreb – und das gepflegte, fast schon altmodische Französisch des Großonkels.

Dieser vielstimmige Sound wird in der deutschen Übersetzung von Silv Bannenberg mit viel Gespür übertragen: So wird etwa aus dem maghrebinischen Wesh (eine saloppe Begrüßungsfloskel, abgeleitet aus dem algerischen Arabisch) das der deutschen Jugendsprache vertrautere Wallah.

© reprodukt

Es ist kein Geheimnis, dass Akissis Geschichten stark von Marguerite Abouets eigenen Erfahrungen geprägt sind. In einem Interview, das ich 2016 mit ihr führen durfte, sagte sie ganz offen: „Akissi, c’est moi.“

In der französischen Zeitschrift Télérama beschreibt sie, wie sie durch das Erzählen – und notfalls Erfinden – von Geschichten zur Attraktion des Pausenhofs wurde: „Ich fing an, mein Afrika durch Geschichten zu erzählen – und wurde zur Attraktion des Pausenhofs. Ich erzählte von meinem Alltag dort, und wenn ich nichts mehr zu erzählen hatte, erfand ich etwas.“

Marguerite Abouet gehen die Geschichten nicht aus

Diese frühe Erzähllust, die zugleich eine Form von Selbstbehauptung war, zieht sich durch Abouets gesamtes Werk – und wird sich, so viel ist absehbar, auch in den kommenden Bänden von „Akissi aus Paris“ weiter entfalten.

Man darf gespannt sein, welche Geschichten Akissi ihren Mitschüler:innen noch erzählen wird – und welche neuen Erzählräume Abouet damit für ihre Leser:innen öffnet.

Wie spielerisch sie dabei mit Formaten umgeht, zeigt ihr jüngstes Projekt: Gerade ist in Frankreich „Les amours de Machérie“ erschienen – ein Fotocomic, der Soap, Satire und romantisches Drama auf charmant absurde Weise verbindet.

Erzählt wird die Geschichte einer jungen Frau, die ihren Eltern zuliebe dringend heiraten will – und dafür einen Pariser Clochard engagiert, der sich als reicher Erbe ausgeben soll. Natürlich läuft nichts wie geplant.

Ob dieses spezielle Projekt ins Deutsche übersetzt wird, wage ich zu bezweifeln. Aber wer weiß: Im Fall von Akissi wurde ich ja schließlich auch eines Besseren belehrt. Eines ist sicher: Marguerite Abouet gehen die Geschichten nicht aus. Und Akissi, ihrem autofiktionalen Alter Ego, auch nicht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: