Ausstellung „Uderzo – Von Asterix bis Zaubertrank“: „Asterix, das war immer der gute Comic“

In Berlin wird am Donnerstag die größte Ausstellung des Asterix-Erfinders eröffnet, die es außerhalb Frankreichs je gab. Co-Kurator ist der Zeichner Flix. Hier erzählt er, wie es dazu kam und was ihm Uderzos Werk bedeutet.

Stand:

Albert Uderzo (1927-2020) war einer der bedeutendsten französischen Comiczeichner des 20. Jahrhunderts. Die Ende der 1950er Jahre von ihm und dem Szenaristen René Goscinny geschaffene Reihe „Asterix“ ist bis heute ein internationaler Bestseller und hat neben Frankreich vor allem in Deutschland viele Fans.

Am 6. Februar eröffnet im Berliner Museum für Kommunikation die größte Uderzo-Werkschau, die es außerhalb Frankreichs je gegeben hat: „Uderzo – Von Asterix bis Zaubertrank“. Kuratiert hat sie neben Uderzos Tochter Sylvie auch der Berliner Comiczeichner Felix Görmann alias Flix, der einige Jahre auch für den Tagesspiegel gearbeitet hat. Im Interview gibt er Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Ausstellung und erzählt, was Uderzos Werk für ihn bedeutet.

Flix, wie kam es, dass Du zum Co-Kurator einer Uderzo-Ausstellung wurdest?

Das Museum für Kommunikation ist ja sehr comicaffin und hatte den Plan, diese Ausstellung zu präsentieren. Sie suchten dann jemanden, der inhaltlich Ahnung vom Thema frankobelgische Comics hat. So sind sie auf mich gekommen.

Was war Dein erster Gedanke, als die Anfrage kam?

Wow! Eine Ausstellung habe ich zwar noch nie zusammengestellt, außer mit meinen eigenen Werken. Aber dieses Angebot ist eine tolle Gelegenheit, mich ausführlich mit Uderzos Werk zu beschäftigen und so nah an ihn heranzukommen wie nie zuvor. Das hat auch den Fanboy in mir angesprochen.

Es gab vor drei Jahren mal eine große Uderzo-Ausstellung in Frankreich, zusammengestellt von seiner Tochter Sylvie, die als künstlerische Erbverwalterin ihres Vaters fungiert. Ist das jetzt im Kern diese Schau, die auf Deutschland und Berlin zugeschnitten wird?

Ja, genau. Im Musée Maillol wurde 2021 eine große Uderzo-Retrospektive gezeigt. Danach hat Sylvie Uderzo überlegt, dass man sie auch noch woanders präsentieren könnte. Deutschland bot sich an, denn Asterix ist hier besonders populär. So kam man auf Berlin. Aber weil die Räumlichkeiten hier anders sind und auch das Publikum ein anderes ist, war meine Aufgabe unter anderem, das entsprechend zu sortieren.

© Kay Herschelmann

Wie muss man sich die Arbeit an so einer Ausstellung praktisch vorstellen?

Das war ein Prozess, der sich über eineinhalb Jahre hingezogen hat. Eine der wichtigsten Stationen war für mich die Reise nach Paris in das Atelier von Albert Uderzo. Da haben wir geschaut, was man noch ausstellen könnte über die Sachen hinaus, die auch in der Ausstellung in Paris zu sehen waren. Und es ging auch darum, im persönlichen Kontakt mit Sylvie Uderzo eine Antwort auf die Frage zu erarbeiten: Worum geht es in dieser Ausstellung?

Und, worum geht es da?

Aus deutscher Sicht war ich natürlich anfangs sehr auf Asterix fixiert. Aber dann wurde mir bewusst, wie viel mehr es da zu zeigen gibt. Der Weg zu Asterix ist eigentlich das Interessante. Wenn man sich mit Uderzos frühen Arbeiten beschäftigt, die teilweise aus seiner Schulzeit stammen, sieht man Elemente, die später in den Asterix-Alben auftauchen. Das ist faszinierend. Auch wenn man sein sonstiges Lebenswerk durchgeht, findet man immer wieder Elemente, die später im gallischen Dorf gelandet sind.

Die Ausstellung in Paris hatte rund 300 Exponate. Wie groß wird die Berliner Präsentation?

Es wird eine Nummer kleiner, so groß ist das Museum für Kommunikation ja gar nicht. Wir haben aber alle Flächen genommen, die wir kriegen konnten. Die Ausstellung geht über drei Etagen im Haus. Es sind insgesamt rund 130 Exponate, die wir zeigen. Inhaltlich haben wir vor allem bei den frühen Sachen ausgedünnt. Ich glaube aber, das tut der Stringenz ganz gut. Wir können sehr schön zeigen, wie sich Uderzo von einem kleinen Jungen, der gern gezeichnet hat, zu einem französischen Starzeichner entwickelt hat.

Was sind für Dich Höhepunkte der Ausstellung, die Du im Atelier von Uderzo entdeckt hast?

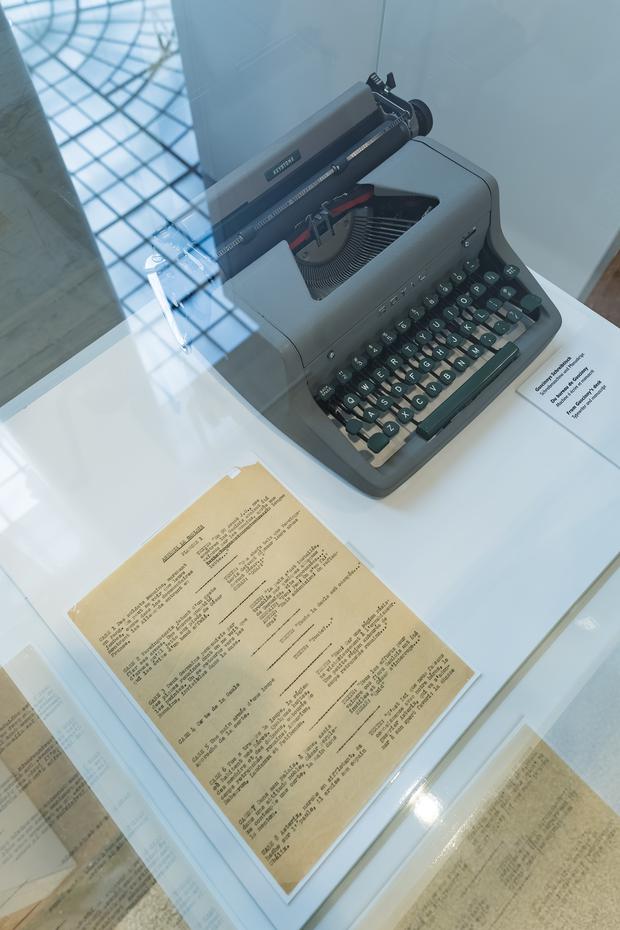

Was mich persönlich besonders freut: dass wir seine Arbeitsmaterialien zeigen können. Wir haben seine Bleistifte, seine Pinsel, sein Lineal, sein Radiergummi – und seine Vogelfeder, mit der er immer seine Radiergummikrümel vom Papier gefegt hat. Das ist ein bisschen nerdig. Aber zu wissen, dass das genau sein Material war und dass es nicht so anders aussieht als das, was man auf einem durchschnittlichen Schreibtisch findet, das hat mich beeindruckt. Und es zeigt, dass Comiczeichnen im Kern aus ganz einfachen Elementen besteht. Du hast einen Stift, ein Papier und eine Idee – dann kannst du loslegen. Das ist ja das Tolle am Comic: Es ist eine sehr inklusive und niedrigschwellige Kunstform.

© Uderzo Collection

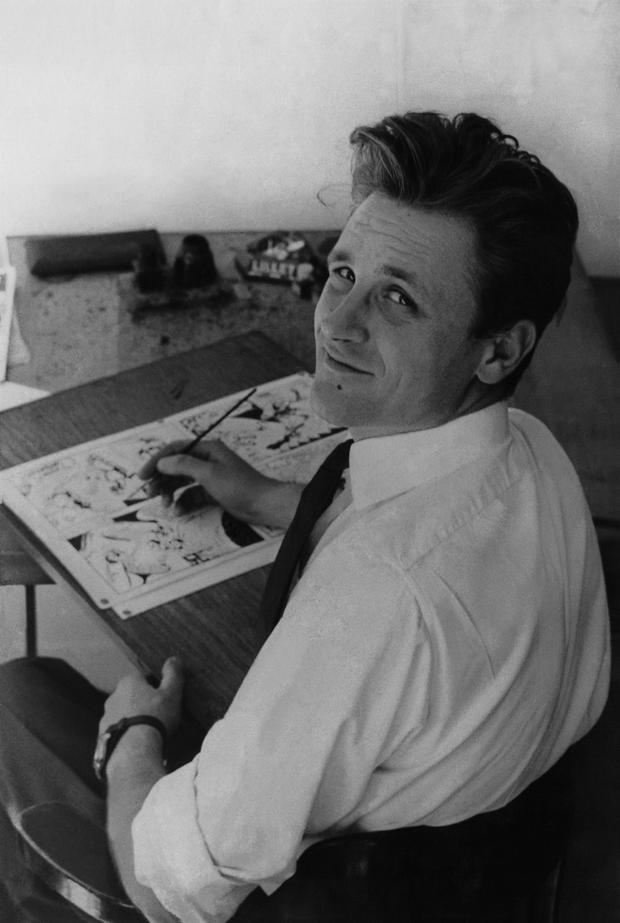

An Uderzos Zeichenstil fällt einem als Leser ins Auge, wie fein und differenziert seine Linienführung ist. Was ist aus Zeichner-Sicht das Besondere an seinem Strich?

Im Grunde genau das: die Leichtigkeit, die er in die Linien reinbekommt. Eine Leichtigkeit bei gleichzeitiger Präzision. Seine Originalzeichnungen sind unfassbar sauber und fein gearbeitet. Mitunter sind die Figuren auf den Zeichnungen nur wenige Zentimeter groß. Wie exakt er die Linien in diesem kleinen Raum an die richtige Stelle bekommt und trotzdem so ausdrucksstarke Figuren schafft, das ist fantastisch. Da könnte vieles danebengehen. Aber das ist ihm fast nie passiert.

Albert Uderzo ist 2020 gestorben. Hättest Du ihn zu Lebzeiten treffen können, was hättest Du ihn gerne gefragt?

Ich hätte gerne mit ihm über das Thema Motivation gesprochen. Wie schafft man es, sich über so viele Jahre immer wieder an den Schreibtisch zu setzen und Tag für Tag diese Arbeit zu vollbringen? Dass es ein riesiges Werk ist, ist klar. Und jeder, der Comics zeichnet, weiß wie viel Arbeit da drinsteckt. Wie man so was über Jahrzehnte durchziehen kann, das ist schon irre. Er hat ja zudem teilweise auch zwei oder drei Projekte gleichzeitig mit ganz unterschiedlichen Zeichenstilen umgesetzt, bei denen man kaum glauben kann, dass sie alle vom selben Zeichner stammen, von Pitt Pistol und Umpah-Pah bis zu den Abenteuern von Mick Tanguy. Wie er das alles geschafft hat und was ihn dabei antrieb, das würde mich interessieren.

In Deutschland kennt man von ihm vor allem die Asterix-Comics, mit denen seit den 1960er Jahren Generationen von Menschen groß geworden sind. Du bist Jahrgang 1976. Was bedeutet Dir persönlich Uderzos Werk?

Asterix war der einzige Comic, den meine Eltern zu Hause hatten. Wir hatten neben dem Bücherregal einen Weidenkorb, da lagen die Alben drin. Ich habe früh damit begonnen, sie mir anzugucken – und habe da auch viel reingekritzelt. Asterix hatte so etwas Selbstverständliches, das war immer der erlaubte Comic, der gute Comic. Andere Comics habe ich dann erst später über die Bibliothek entdeckt. Aber weil meine Eltern Asterix kannten, war es für sie dann auch okay, dass ich andere Comics lese. Das war für die damalige Zeit schon eine ganze Menge.

Im Jahr 2019 hast Du einen offiziellen Asterix-Comic gezeichnet, eine Kurzgeschichte in einem von den Rechteverwaltern der Figur genehmigten Hommage-Band. Und Du hast in den vergangenen Jahren mit Spirou und dem Marsupilami populäre frankobelgische Comicfiguren Abenteuer in Album-Länge in Deutschland erleben lassen. Wie stehen die Chancen, dass es auch mal ein längeres Asterix-Album aus Deiner Feder gibt?

Schlecht. Nachgedacht habe ich darüber schon. Und ich habe mit Sylvie Uderzo darüber gesprochen, warum es im Gegensatz zu anderen bekannten Reihen bei Asterix keine regelmäßigen Hommage-Alben gibt, die frisches Blut in die Serien bringen und sie am Leben halten. Sie antwortete, dass sie das schon verstehe. Aber sie liebt diese Linie ihres Vaters so sehr und sieht Asterix, so wie er ist, als perfekt und ausgereift an. Wenn andere Zeichner es anders machen würden, wäre das nicht so. Bei den Nachfolgebänden der vergangenen Jahre, die von Didier Conrad gezeichnet werden, bemüht man sich sehr darum, die Zeichnungen stilistisch so wenig unterscheidbar wie möglich von denen Uderzos zu machen. Einen anderen Ansatz für Asterix zu wählen, ist für sie nicht vorstellbar – aber sie sagte auch: Vielleicht irgendwann in der Zukunft mal.

Wie war generell die Zusammenarbeit mit Sylvie Uderzo? Sie hat ja den Ruf, sehr kämpferisch zu sein, und hat sich immer wieder auch vor Gericht mit Leuten gestritten, die mit Uderzos Werk nicht so umgehen, wie sie das will. Vor vielen Jahren hat sie sich sogar mal juristisch mit ihrem Vater über den Umgang mit Asterix gestritten, was am Schluss mit einer Einigung endete …

Die Arbeit mit ihr war sehr angenehm. Von solchen Dingen hatte ich auch gehört, aber ich habe nichts dergleichen erlebt. Es war eine sehr angenehme, zugewandte und auch sehr humorvolle Zusammenarbeit. Wir haben viel gemeinsam gelacht. Über das Werk hatten wir eine direkte Verständnisebene. Sie hat gemerkt, dass ich mit Begeisterung an die Sache herangehe. Ich finde es ja auch aufrichtig gut, diese Sachen zu sehen und jetzt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Viel näher kommt man an Uderzo nicht heran.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: