© „Royal City“, Jeff Lemire / Skinless Crow

Jeff Lemire („Sweet Tooth“) zieht Bilanz: „Comics haben mein Leben gerettet“

Die Netflix-Serie „Sweet Tooth“ machte ihn weit über die Comicszene hinaus bekannt. Jetzt gibt es neue Veröffentlichungen von Jeff Lemire, darunter eine illustrierte Autobiografie.

Stand:

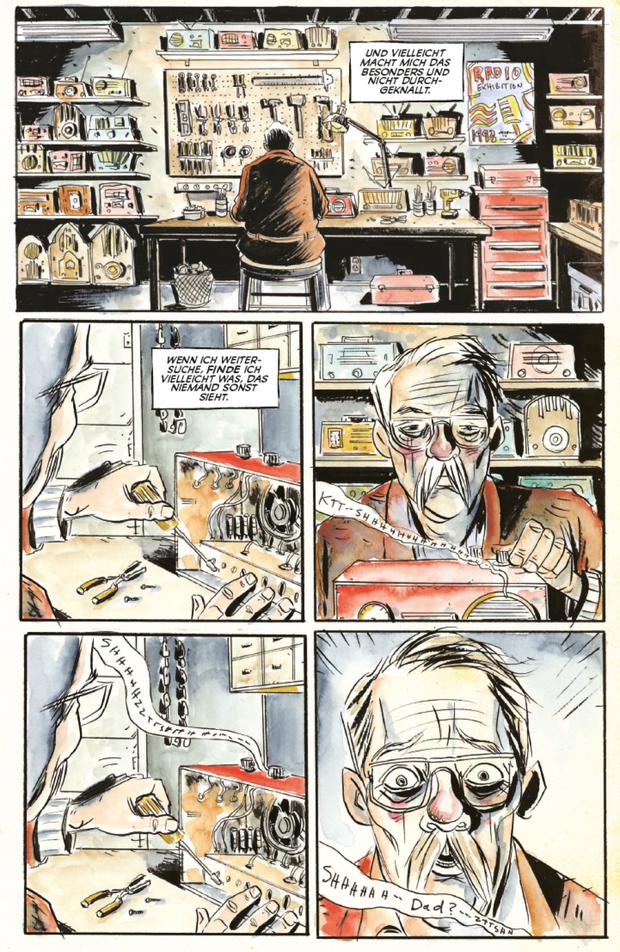

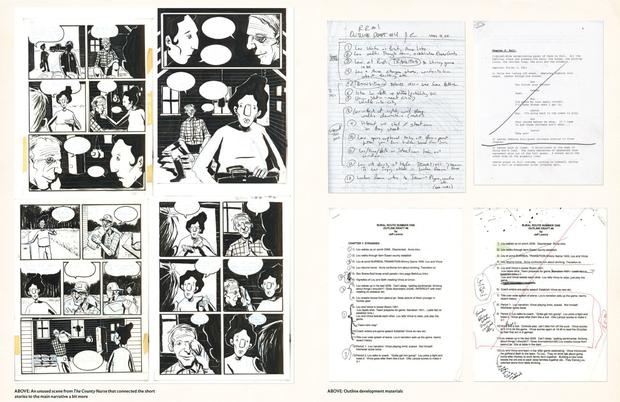

Dieses Projekt hat ihn an den Rand eines Nervenzusammenbruchs gebracht. „Ich stand kurz vor dem Burnout“, erinnert sich Jeff Lemire. So aufwendig sei die Arbeit an seiner 400-seitigen Comicerzählung „Royal City“ gewesen, die kürzlich auch auf Deutsch erschienen ist.

Dabei hat der kanadische Comiczeichner, der kommendes Jahr 50 wird, eigentlich Erfahrungen mit langen, arbeitsintensiven Projekten. Seine postapokalyptische Abenteuerserie „Sweet Tooth“ zum Beispiel, deren erfolgreiche Netflix-Verfilmung Lemire weit über die Comicszene hinaus bekannt gemacht hat, besteht aus mehr als 600 Seiten. Die schrieb Lemire nicht nur, sondern er zeichnete sie auch selbst in seinem unverwechselbaren, skizzenhaft wirkenden Tusche-Stil.

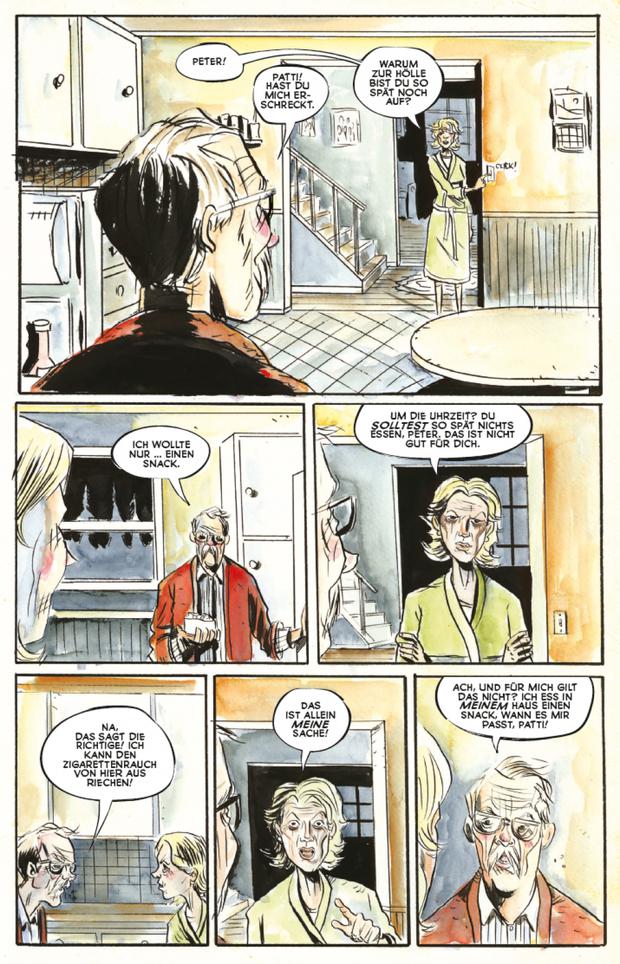

Doch „Royal City“ war anders, wie der Künstler in seinem autobiografischen Buch „10,000 Ink Stains“ (10.000 Tintenkleckse) schreibt. Das erscheint in diesen Tagen beim US-Verlag Dark Horse und ist in ausgewählten Buchläden sowie im Online-Handel auch in Deutschland erhältlich (192 Seiten, 50 Euro).

© Skinless Crow

Der Grund für den Beinahe-Kollaps: Im Gegensatz zu „Sweet Tooth“, dessen Kolorierung Lemire einem anderen Künstler übertrug, nahm er bei „Royal City“ auch die mit Aquarelltusche ausgeführte Farbgebung der Seiten selbst in die Hand – ein großer Zusatzaufwand, der ihn angesichts des straffen monatlichen Erscheinungsrhythmus der Serie an seine Grenzen brachte.

Comics sind ein sehr persönliches Medium.

Jeff Lemire

„Es war kreativ aufregend, aber logistisch gesehen ein Albtraum“, fasst Lemire diese Zeit zusammen. Den Zusammenbruch konnte er dann allerdings noch vermeiden – auch, indem er die eigentlich auf 20 Hefte angelegte Reihe nach 14 Folgen vorzeitig zu einem Ende brachte.

© Skinless Crow

„10,000 Ink Stains“, für das es bislang noch keinen deutschen Verlag gibt, gewährt auf fast 200 Seiten zahlreiche derartige Einblicke in den kreativen Prozess eines der vielseitigsten und erfolgreichsten nordamerikanischen Comic-Künstler der Gegenwart – und in sein persönliches Leben. Davon hat Lemire, der mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn in Toronto lebt, bislang öffentlich nur wenig mitgeteilt.

© Lars von Törne

Für dieses Buch hat er die Zurückhaltung aufgegeben. „Comics sind ein sehr persönliches Medium“, schreibt er im Vorwort. Und vermittelt dann Werk für Werk, wie groß gerade bei ihm der Einfluss ist, den sein Privatleben und seine Biografie auf seine Arbeit haben.

Magischer Realismus, biografische Inspiration

„Royal City“ zum Beispiel, ein Familiendrama mit Psychothriller-Elementen, erzählt zwar eine fiktive Handlung, die mit Elementen des magischen Realismus und des Surrealismus durchsetzt ist. In diesem Rahmen reflektiert Lemire aber auch zahlreiche eigene Erlebnisse, wie er sagt: „Mehr als jedes Buch war dies ein Ventil für mich, um über mein eigenes Leben zu sprechen und meine jüngsten Erfahrungen in meinen Comics zu verarbeiten.“

© Jeff Lemire

Im Zentrum der in einer nordamerikanischen Kleinstadt spielenden Handlung steht eine Familie, die erst durch eine persönliche Tragödie auseinandergerissen wird und dann durch einen weiteren Schicksalsschlag wieder zusammenfindet.

Die Hauptfigur, ein vom Alltag und den Erwartungen an ihn überforderter Schriftsteller, sei eine „auf den Kopf gestellte Version von mir“, schreibt Lemire. Und ein Teenager, der im Zentrum der Geschichte steht und nach seinem frühen Tod posthum als Erzähler fungiert, habe mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, die laut Lemire auch seine eigene Jugend auszeichneten.

Ich kann mir nicht vorstellen, was ohne Comics aus mir geworden wäre.

Jeff Lemire

Ein Topos in „Royal City“ ist zudem die Rückkehr der Hauptfigur an den Ort der eigenen Kindheit in der Kleinstadt nach Jahren des Lebens in der Großstadt. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft und die Gegenüberstellung von dörflichen und kleinstädtischen Lebensentwürfen im Kontrast mit großstädtischen Biografien ist eines der Motive, die sich als roter Faden durch das Werk Lemires ziehen.

© Jeff Lemire

Neben den an seinem Werk festgemachten persönlichen Aspekten spricht Lemire in seiner Autobiografie auch offen über die psychischen Krisen, die ihn seit seiner Jugend mehrfach erschüttert haben. So habe er mit starken Depressionen und Ängsten gekämpft, nachdem er mit 19 sein Elternhaus – ein Bauernhof in Essex County, einer dünn besiedelten Region in Südwest-Ontario – verlassen habe und nach Toronto gezogen sei, um Film zu studieren.

Hier habe er dann seine als Kind entwickelte Liebe zum Geschichtenerzählen in Bildern vertieft. Doch statt einer Laufbahn beim Film entschied Lemire, dass die Kunstform Comic für ihn der richtige Weg sei, sich auszudrücken. Er hatte das Glück, dass sein mit dicken, roh wirkenden Tuschestrichen zu Papier gebrachtes Erstlingswerk „Lost Dog“ (2005) und vor allem die biografisch gefärbte Trilogie „Essex County“ (ab 2007) sehr gut aufgenommen wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

So konnte er nach und nach seine Nebenjobs in Torontoer Restaurants hinter sich lassen. „Comics haben mein Leben gerettet“, schreibt er. „Ich kann mir nicht vorstellen, was ohne sie aus mir geworden wäre.“

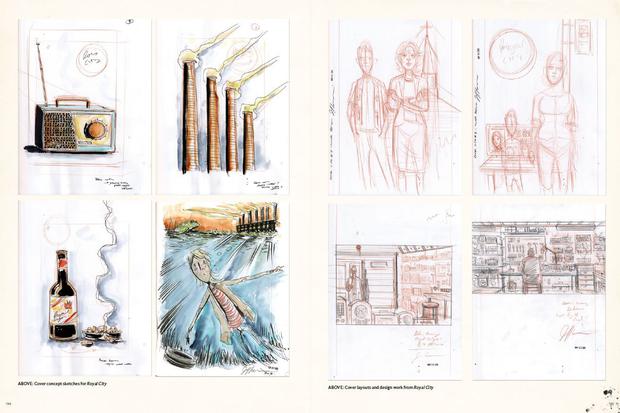

Der große Durchbruch kam dann vor gut 15 Jahren mit „Sweet Tooth“. Die Serie wurde vom US-Superheldenverlag DC Comics, der zum Warner-Konzern gehört, unter dessen Vertigo-Label veröffentlicht – sehr zu Lemires Überraschung. „Mein Zeichenstil unterschied sich so sehr von den Sachen, die DC und Marvel normalerweise veröffentlichen, dass ich nicht im Traum daran gedacht hätte, überhaupt für sie zu arbeiten.“

© Jeff Lemire

Die Reihe, deren Hauptfigur Gus denselben Namen trägt wie Lemires zu jener Zeit geborener Sohn, war ein großer kommerzieller Erfolg. Vor allem aber war es eine Bestätigung für Lemire, dass man im nordamerikanischen Comic-Geschäft auch dann Erfolg haben kann, wenn man nicht in jenem glatten, handwerklich perfekten Stil zeichnet, der ein Gros der dortigen Mainstream-Comics ausmacht.

Ich bin, wer ich bin, und ich habe das Glück, dass genug Leute mögen, was ich mache.

Jeff Lemire

„Ich weiß, dass mein Stil nicht jedermanns Sache ist“, schreibt Lemire, der als Autor auch Geschichten für bekannte Marvel-Figuren wie Hawkeye oder X-Men und DC-Figuren wie Batman und Green Arrow geschrieben hat. Ihm sei bewusst, dass seine Zeichnungen manchmal unbeholfen aussehen. „Aber diese Fehler machen den Charme und die besondere Energie meiner Arbeit aus.“

Das würde er für nichts in der Welt gegen einen polierteren Stil tauschen wollen, schreibt Lemire. „Ich bin, wer ich bin, und ich habe das Glück, dass genug Leute mögen, was ich mache, sodass ich es weiter machen kann.“

© Jeff Lemire

Auf die Verfilmung von „Sweet Tooth“, dessen drei Staffeln zu den erfolgreicheren Netflix-Produktionen gehören, schaut der Autor allerdings mit gemischten Gefühlen zurück. „Der Vertrag, den ich 2008 mit Vertigo und DC Comics unterzeichnete, erlaubte mir, das Urheberrecht an ‚Sweet Tooth‘ zu behalten, aber er gab Warner Bros. die volle Kontrolle darüber“, schreibt er.

Das führte dazu, dass das Endzeitabenteuer um einen kleinen Jungen mit Hirschgeweih in der Verfilmung eine komplett andere Atmosphäre habe als die Vorlage. „Der Comic ist eine düstere Geschichte, die sich aus der Dunkelheit an einen heranschleicht.“ Die Verfilmung sei nahezu das Gegenteil. Dennoch scheint er keinen Groll zu hegen: „Ich denke, dass der Comic und die Serie gut nebeneinander bestehen und sich gegenseitig ergänzen.“

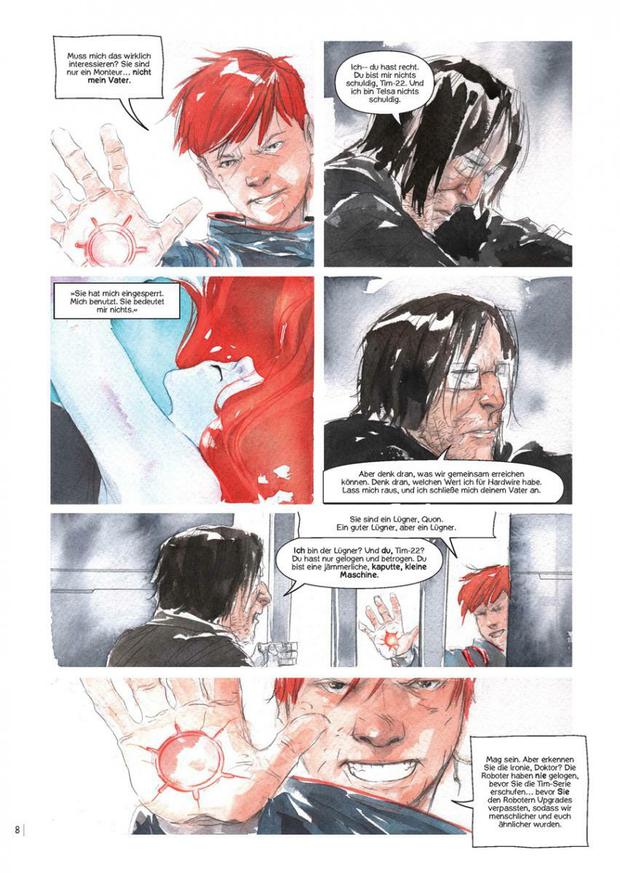

© Splitter

Lemire ist ein ungeheuer produktiver Autor, sein Output an neuen Geschichten ist zu groß, um sie alle auch selbst zeichnerisch umzusetzen. Zudem ist er sich seiner eigenen Beschränkungen als Zeichner bewusst. Daher hat er sich in den vergangenen Jahren für größere Projekte immer wieder mit etablierten Illustratoren zusammengetan, deren Stil zu der jeweiligen Geschichte passte.

© Splitter

Dabei entstanden vielgelobte Genre-Reihen wie die Science-Fiction- und Fantasy-Serie „Descender“ und „Ascender“ mit Dustin Nguyen oder Horror-Comics wie „Gideon Falls“ und „Bone Orchard Mythos“ mit Andrea Sorrentino.

So konnte Lemire sich in unterschiedlichen erzählerischen Genres ausdrücken, die er liebte und die ihm als Autor lagen, aber für die der Independent-Stil seiner eigenen Zeichnungen visuell nicht passen würde, wie er in „10,000 Ink Stains“ schreibt: „Dieses Ventil für meine fantastischeren und genrebasierten Ideen gab mir die Möglichkeit, persönlichere, ruhigere Geschichten für die Bücher aufzusparen, die ich selbst zeichnete.“

Diese Serie ist mein persönlicher Spielplatz geworden, auf dem ich jede Superheldengeschichte schreiben kann, von der ich jemals geträumt habe.

Jeff Lemire über „Black Hammer“

Was alle Geschichten von Lemire so besonders macht, die von ihm selbst gezeichneten wie die Kollaborationen mit anderen Zeichnern: Die Charaktere wirken bei ihm stets authentisch, geerdet und lebensnah. Auch wenn die Rahmenhandlung noch so fantastisch ist, agieren sie menschlich und wirken in der Realität verwurzelt. Das macht es Leserinnen und Lesern bei den meisten Lemire-Storys sehr leicht, sich mit den Figuren zu identifizieren.

© Jeff Lemire

Von dem umfangreichen Oeuvre, das Lemire in den vergangenen 20 Jahren geschaffen hat, ist bislang nur gut die Hälfte auf Deutsch veröffentlicht worden. Zahlreiche Serien und Graphic Novels aus seiner Feder, auch das führt „10,000 Ink Stains“ vor Augen, warten noch darauf, ins Deutsche übertragen zu werden.

© Splitter

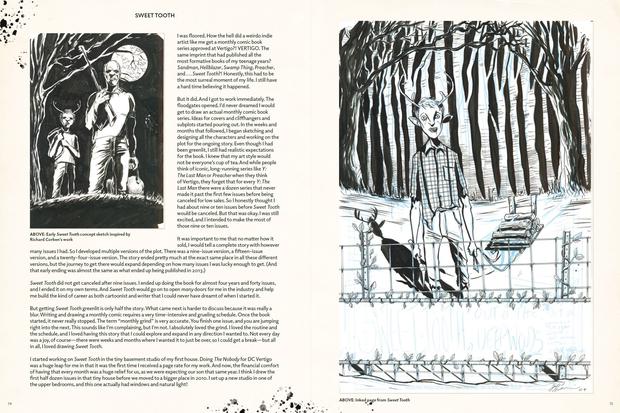

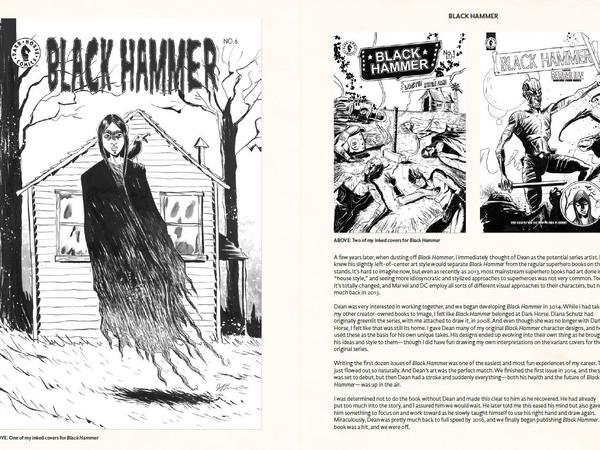

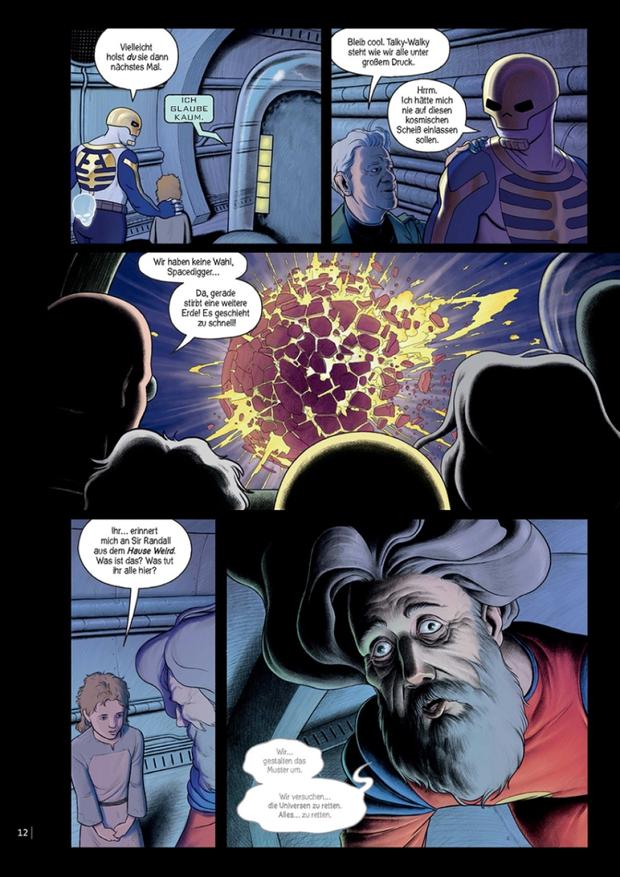

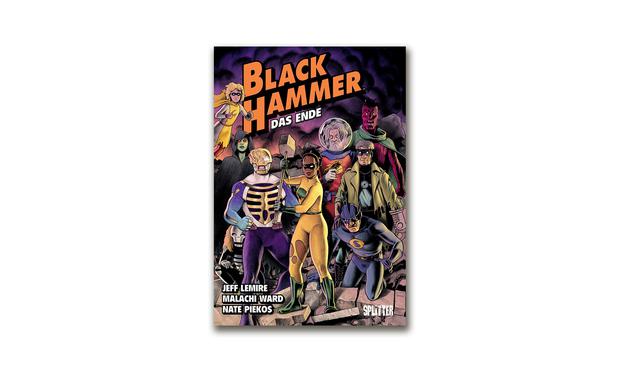

Eine weitere Lemire-Serie, die nach seinen Angaben vor einer Verfilmung steht, ist das Superhelden-Epos „Black Hammer“, deren Hauptfiguren nach einem fatalen Großstadt-Kampfeinsatz in einer mysteriösen Parallelwelt auf einem einsamen Bauernhof gefangen sind – „Essex County“ lässt grüßen.

Die Erzählung hat der Kanadier vor knapp zehn Jahren zusammen mit dem britischen Zeichner Dean Ormston gestartet, seitdem hat sich daraus ein weit verzweigtes erzählerisches Universum entwickelt, an dem auch mehrere andere Illustratoren mitgewirkt haben.

© Splitter-Verlag

© Splitter-Verlag

Kürzlich ist ein achter Sammelband der Reihe auf Deutsch erschienen, der den Titel „Black Hammer: Das Ende“ trägt und vom Verlag als „das ultimative Final-Event“ angekündigt wird. In seiner Autobiografie deutet Lemire jedoch an, dass das vermeintliche Ende nur vorübergehend ist, wie man es auch von anderen Superhelden-Fortsetzungsgeschichten kennt.

„Diese Serie ist mein persönlicher Spielplatz geworden, auf dem ich jede Superheldengeschichte schreiben kann, von der ich jemals geträumt habe, frei von jedem redaktionellen Auftrag“, schreibt Lemire in „10,000 Ink Stains“. Neben der Arbeit an einer Fernseh-Adaption von „Black Hammer“, die ihn derzeit beschäftigt, plane er bereits „die nächste Welle von Büchern“ der Reihe.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: