© Horst Strempel, VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Ein rätselhaftes Gemälde im Tagesspiegel: Flaschenpost aus der Vergangenheit

Zwischen den Systemen: Horst Strempels Werk „Das Referat“ entstand 1945, im Gründungsjahr des Tagesspiegels. Es zeigt den Aufbruch, doch wenige Jahre später musste der Künstler nach West-Berlin fliehen. Eine Spurensuche.

Stand:

Wann und wie das Gemälde zum Tagesspiegel gelangte, wer es vermittelte, ist unbekannt. Das Bild dürfte zumindest nach seiner Erwerbung einen Ehrenplatz gehabt haben, angesichts seiner Größe von 69 mal 88 Zentimetern, also ein ausgewachsenes Mittelformat. Gut möglich, dass es in der Geschäftsführung hing oder über dem Schreibtisch des Herausgebers, damals noch im Verlagsgebäude an der Potsdamer Straße.

Heute, am Askanischen Platz, lehnt es in der Chefredaktion an der Wand. Wie soll es mit dem düsteren Gruppenbildnis weitergehen? Passt ein solches Bild überhaupt noch in unsere Zeit?

Horst Strempels Gemälde „Das Referat“ ist wie eine Flaschenpost aus der Vergangenheit, nicht nur des Tagesspiegels, sondern Berlins insgesamt, aus der Zeit des Kalten Kriegs. Der Künstler malte es 1945, die Jahreszahl befindet sich unten links neben seiner Signatur, dem Kürzel „St“. Es entstand nach seiner Rückkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft, gefertigt mit einfachsten Materialien. Die Leinwand musste seitlich ergänzt werden, ein Streifen ist am Rand hinzugefügt, wie sich durch eine Bruchlinie auch auf der Vorderseite erkennen lässt. Die Palette ist eingeschränkt, für Maler gab es damals noch so gut wie keine Farben.

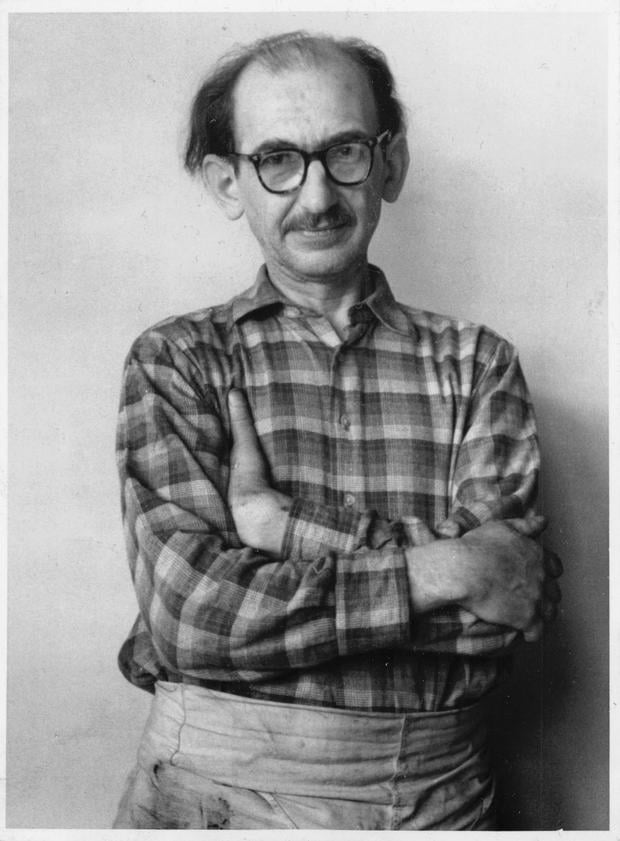

© privat

Doch Strempel wählte gezielt gedeckte Töne, um ein Stimmungsbild zu erzeugen: Die Menschen kommen aus einer dunklen Zeit, wie der Nationalsozialismus damals gerne umschrieben wurde. Sie blicken auf seinem Bild in eine vage Zukunft, die von links zu kommen scheint, wohin die Gruppe ausgerichtet ist.

Horst Strempel schaute in den Nachkriegsjahren dennoch entschieden zurück. Vor dem erklärten Neubeginn erinnerte er ebenso an die Vergangenheit. In seinem berühmtesten Werk „Nacht über Deutschland“, das sich heute in der Neuen Nationalgalerie befindet und ebenso wie „Das Referat“ ebenfalls 1945 entstand, beschwört er noch einmal die Schrecken der NS-Zeit herauf.

So baut Strempel den Altar der Hitlerzeit auf, der unter dem Titel ,Nacht über Deutschland‘ einer verirrten Zeit ihr Denkmal errichtet.

Tagesspiegel-Gründer Edwin Redslob über Horst Strempels berühmtestes Bild

Während das Tagesspiegel-Gemälde den Aufbruch thematisiert – wenn auch verhalten, denn das aufgestützte Kinn bei gleich drei dargestellten Personen signalisiert Nachdenklichkeit –, zeigt das dramatische „Nacht“-Bild Verängstigte, Hungernde, Verfolgte mit expressiv geweiteten Augen und verzweifelt emporgerissenen Armen.

Der Tagesspiegel-Gründer Edwin Redslob zeigte sich in einem Artikel vom April 1947 tief erschüttert über dieses Werk: „So baut Strempel den Altar der Hitlerzeit auf, der unter dem Titel ,Nacht über Deutschland‘ einer verirrten Zeit ihr Denkmal errichtet.“ Auf Bitten des Magistrats von Berlin, der das Werk ankaufen wollte, übermalte Strempel auf dem rechten Flügel die zunächst noch sichtbaren Judensterne. So genau sollte denn doch nicht erinnert werden.

© Horst Strempel (VG Bildkunst Bonn 2025)/ Foto: André van Linn

Gut möglich, dass über Edwin Redslob „Das Referat“ zum Tagesspiegel gelangte. Ebenso kommt der andere Tagesspiegel-Gründer Walter Karsch als Ankäufer infrage. Beiden könnte gefallen haben, dass das Bild im Gründungsjahr der Zeitung entstanden war und den Moment einer sich neu formierenden Gesellschaft zeigt, den Der Tagesspiegel publizistisch begleitete. In einem weiteren Artikel nannte es Redslob eine „Vorstufe zu einem Wandbild für einen Vortragssaal“ und empfahl, dass eine „kluge Kunstbehörde dieses in Auftrag geben sollte“.

Der Kunsthistoriker und Publizist mag den Künstler schon früher während der Weimarer Republik durch seine Tätigkeit als Reichskunstwart gekannt haben; vielleicht waren sie sich schon damals in Berlin begegnet. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre hatte Strempel bei Karl Hofer an den Vereinigten Staatsschulen studiert. Seine Bilder umkreisen sozialkritische Themen, Armut und Arbeitslosigkeit. 1927 wird er Mitglied der KPD. Die Folge: 1933 muss er nach Paris emigrieren und lässt sein gesamtes Werk zurück.

Zwei weitere Male wiederholt sich für den Künstler diese bittere Erfahrung: Sechs Jahre später, 1939 mit Kriegsausbruch, wird er in Frankreich als feindlicher Ausländer interniert und verliert erneut alle Bilder, die seitdem in Paris entstanden waren. Nach Deutschland aus der Haft entlassen, muss er an die Front und kommt in Gefangenschaft.

In der Nachkriegszeit reüssiert Horst Strempel zwar in Ost-Berlin und wird sogar Professor an der Hochschule für angewandte Kunst in Weißensee, doch dann gerät er in die Mühlen der Formalismus-Debatte über die richtige sozialistische Malweise. In einem Beitrag von 1951 in der „Täglichen Rundschau“, dem Organ der Sowjetischen Kontrollkommission, wird unter dem Titel „Wege und Irrwege der modernen Kunst“ insbesondere Strempel als Beispiel genannt und ein vernichtendes Urteil über ihn gefällt. Sein zuvor noch gelobtes Wandgemälde „Trümmer weg – baut auf“, das er 1948 für die Schalterhalle des Bahnhof Friedrichstraße geschaffen hatte, wird übermalt.

Es wird eng für den Künstler, der sich zuvor enthusiastisch engagiert hatte. 1953 kann er sich gerade noch rechtzeitig einer Verhaftung entziehen, indem er über Nacht mit Frau und Kind die DDR verlässt. Wieder kann der inzwischen 49-Jährige nichts mitnehmen. Bis zu seinem Tod 1975 fasst er künstlerisch in West-Berlin nicht mehr Fuß, auch wenn er da und dort noch Ausstellungen bekommt. Seinen Lebensunterhalt verdient er mit Tapeten- und Stoffentwürfen. Über Jahre zieht sich die Anerkennung als politischer Flüchtling hin, da den Behörden seine Professur an der Hochschule für angewandte Kunst in Weißensee verdächtig erscheint.

Strempel steckt wieder zwischen den politischen Systemen: Seine früheren Werke werden im Westen als Staatskunst angesehen, seine neueren mit bezopften jungen Frauen als zu gefällig kritisiert. Unbemerkt bleibt dabei, dass er in seiner Grafik die Tragik des Mauerbaus thematisiert. Erneut fällt er durch. Heute gilt er als typisch für eine verlorene Generation.

Doch bahnt sich eine Wiederentdeckung an. Die Neue Nationalgalerie zeigt in ihrer Dauerausstellung „Zerreißprobe. Kunst zwischen Politik und Gesellschaft“ gleich im ersten Raum im Untergeschoss des Mies-van-der-Rohe-Baus ein Werk von Horst Strempel, das starke Ähnlichkeit mit dem Bild des Tagesspiegels hat. Auch in dem 1949 entstandenen Bild „Plandiskussion“ steht eine Gruppe Menschen beisammen. Hier erklärt ein Brigadeleiter anhand eines Plans den Arbeitern, wie es weitergehen soll.

Diese Eindeutigkeit fehlt beim „Referat“ im Besitz des Tagesspiegels, das acht Personen – fünf vorne sitzend, drei stehend – in einer Wandnische mit Deckenwölbung zeigt. Ob sie einem Referat lauschen oder selbst ein Referat verkörpern, bleibt ungewiss. Zwei von ihnen halten ein gelbes Blatt oder Heft in der Hand, von dem man nicht weiß, ob es die Eintrittskarte für den Vortrag oder eine Referenz an den Judenstern sein könnte.

Auch der Mann am rechten Rand mit einem Oberlippenbart, der uns sofort an Hitler erinnert, scheint der NS-Zeit zu entstammen. Zwischen ihm und der Figur im Zentrum tritt nur schemenhaft eine Person hervor, als würde sie den Geist der Vergangenheit verkörpern.

All dies macht Horst Strempels aufgeladenes Gemälde für heutige Betrachter nicht unbedingt komfortabel: düster und uneindeutig. Mit dem Tagesspiegel hat es sich auf rätselhafte Weise verbunden, auch wenn die Wege nicht mehr zu rekonstruieren sind. Im Werkverzeichnis des Künstlers heißt es noch „Besitzer: unbekannt“. Zumindest dies wäre geklärt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: