© dpa/Joel C Ryan

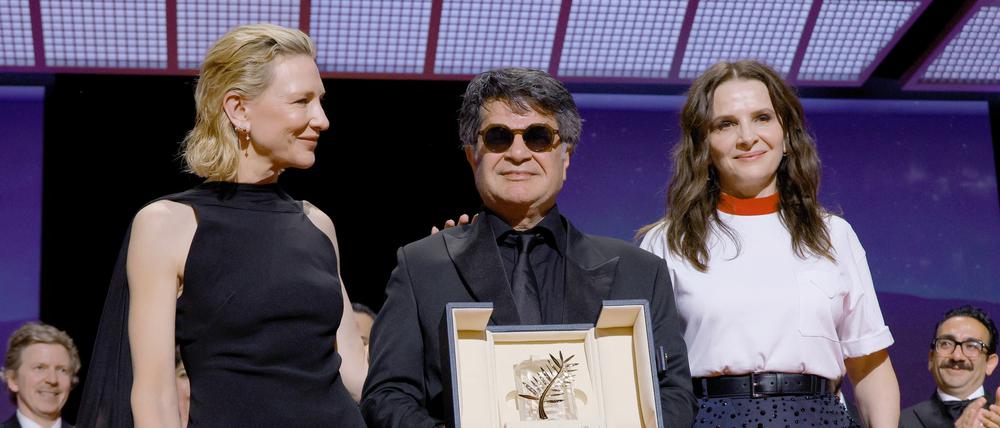

Goldene Palme für Jafar Panahi: Ein machtvolles Lebenszeichen aus Cannes

Die Goldene Palme für den iranischen Regisseur Jafar Panahi ist eine Ermutigung, die Freiheit des Kinos zu verteidigen. Und der Preis für die Berlinerin Mascha Schilinski macht Hoffnung für das deutsche Kino.

Stand:

Zu den Berufen, die zunehmend lebensgefährlicher geworden sind, gehört inzwischen auch das Filmemachen. Kriege, repressive Regime, humanitäre Katastrophen – die Binse, für die Kunst zu leben, bedeutet in vielen Ländern dieser Welt auch die Möglichkeit, für die Kunst das Leben lassen zu können.

Der iranische Regisseur Jafar Panahi hat diese Erfahrung gemacht: Als er 2018 seinen Film „Drei Gesichter“ in Cannes präsentierte, konnte er seinen Drehbuchpreis nicht entgegennehmen, weil er vom iranischen Regime keine Ausreisegenehmigung erhalten hatte. Im Februar 2023 trat er im Gefängnis aus Protest gegen seine Verhaftung in den Hungerstreik, die Filmwelt protestierte.

Man muss diese Vorgeschichte im Hinterkopf haben, um die Tragweite dieses Samstagabends im Grand Théâtre Lumière in Cannes zu verstehen. Jafar Panahi, der seit 15 Jahren unter den unmöglichsten und gefährlichsten Umständen im Iran Filme dreht, wird mit der Goldenen Palme für seinen Film „It Was Just An Accident“ ausgezeichnet. Es ist sein erster Film seit seiner Haftstrafe, eigentlich hat er noch immer Berufsverbot. Aber er kehrt auch diesmal in seine Heimat zurück – in Erwartung einer neuerlichen Strafe.

Der Humanist Jafar Panahi gewinnt mit einem Rachedrama

Seine Dankesrede richtet er direkt an seine Landsleute. „Das Wichtigste ist unser Land und die Freiheit in unserem Land. Lasst uns gemeinsam in diesem Moment ankommen, in dem niemand es zu sagen wagt, was wir anziehen sollen, was wir tun oder nicht tun sollen.“ Man darf seinen Film als Warnung an das Regime verstehen. Panahi, der die Foltergefängnisse selbst erlebt hat, war mit seinem humanistischen Weltbild stets eine Ausnahmeerscheinung im iranischen Kino. „It Was Just An Accident“ ist sein bislang wütendster Film.

Durch Zufall findet eine Gruppe von Menschen zusammen, die sich mit einem moralischen Dilemma konfrontiert sehen. Ist der Mann, der im Lieferwagen des Mechanikers Vahid (Vahid Mobasseri) liegt, wirklich ihr Peiniger aus dem Gefängnis? Sie können ihn nur an seinem Geruch, seiner Stimme und am Klang seiner Beinprothese identifizieren. Und falls ja, wie weit geht ihre Abrechnung mit dem Regime?

© Cannes Filmfestival

Auch in dem Rachedrama blitzt Panahis lakonischer Humor immer noch auf; aber die Menschen mit ihren unterschiedlichen Temperamenten, die sich in den klapprigen Bus zwängen, haben auch Erschütterndes zu berichten. Panahi gibt zu verstehen, dass der religiöse Überwachungsstaat ebenfalls unter Beobachtung steht – vom Volk. Die Unterdrückten sind mit ihrer Geduld am Ende. In „It Was Just An Accident“ ist das Grab schon ausgehoben.

Der Preis für Panahi ist der Höhepunkt der Preisverleihung, die noch unter dem Eindruck eines stundenlangen Stromausfalls im Süden Frankreichs steht. Bemerkenswerterweise hat die Jury unter dem Vorsitz von Juliette Binoche, mit der indischen Regisseurin Payal Kapadia, Hong Sang-soo, Carlos Reygadas, Alba Rohrwacher und „Succession“-Star Jeremy Strong, die Stärken des Wettbewerbs zielsicher identifiziert. Davon profitiert auch die deutsche Regisseurin Mascha Schilinski. Den Preis der Jury teilt sich „In die Sonne schauen“ mit dem von Pedro Almodóvar produzierten Drama „Sirat“ des Spaniers Óliver Laxe. Damit zeichnet die Jury zwei der formal experimentellsten Filme aus.

Während „Sirât“ mit einem zunächst ethnografisch anmutenden Blick die globalen Fluchtbewegungen pointiert umdreht – eine Gruppe von Techno-Hippies flüchtet in die marokkanische Wüste, den Krieg um sie herum ignorierend –, verwebt „In die Sonne schauen“ äußerst kunstfertig die Biografien von vier jungen Frauen über einen Zeitraum von gut 100 Jahren.

© IMAGO/Bestimage/IMAGO/JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Mit ihrem Gespür für filmische Texturen und die immateriellen Qualitäten des Kinos findet Schilinski eine ureigene visuelle Sprache für Erinnerungsbilder, in denen generationenübergreifende Traumata überlebt haben. Sie erzählt dabei mit einer Sinnlichkeit, mit der sich die Berlinerin bei ihrem Cannes-Debüt auf Anhieb als aufregende neue Stimme im europäischen Kino etabliert.

Um Politik und Erinnerung geht es auch in dem brasilianischen Beitrag „The Secret Agent“ von Kleber Mendonça Filho, der mit dem Regiepreis ausgezeichnet wird. Sein Film spielt auf dem Höhepunkt der Militärdiktatur in den 1970er Jahren, als Tausende von Menschen in Brasilien spurlos verschwanden. Die Hauptfigur Marcelo, gespielt von „Narcos“-Star Wagner Moura, der auch den Preis als bester Darsteller erhält, kehrt zu Beginn heimlich in seine Heimatstadt Recife zurück, um seinen kleinen Sohn wiedersehen.

© AFP/BERTRAND GUAY

Marcelo findet Unterschlupf bei einer Ersatzfamilie von Regime-Flüchtlingen, während sich zwei Killer im Auftrag eines Industriellen auf seine Fährte begeben. Der Film des Ex-Kritikers Mendonça ist von tropisch-fiebriger Paranoia grundiert. Mit seinem wunderbar fabulierenden Plot legt „The Secret Agent“, der lässig zwischen ernsten, komischen und geradezu absurden Registern und verschiedenen Genres wechselt, einerseits Zeugnis ab von der erzählerischen Kraft des Kinos. Und ist auch eine Liebeserklärung an Kinos als Orte der Resilienz. Mit zwei Auszeichnungen würdigt die Jury den originellsten Film im Wettbewerb.

Das Weltkino kommt auch ohne Hollywood durch die Krise

Mit dem Großen Preis für den Norweger Joachim Trier und seine Familiendramakomödie „Sentimental Value“ zeichnet die Jury schließlich einen klassischen Schauspielfilm aus, der vor allem von seinen Stars (Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Elle Fanning) und dem Drehbuch getragen wird. So setzt sich in den Preisen auch eine Auffälligkeit dieses Cannes-Jahrgangs fort: die wachsende Diskrepanz zwischen Amerika und dem Rest der Welt.

Trumps Androhung von Handelszöllen für internationale US-Produktionen (er droht auch wegen der EU-weiten Quote für die Produktion und Förderung europäischer Filme) waren in Cannes das Gesprächsthema. Damit einher ging die Frage, welche Konsequenzen die amerikanische Realpolitik für das Kino haben könnte.

Symptomatisch dafür ist Ari Asters moderner Western „Eddington“ (mit Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone), der – um politische Relevanz in Trump-Amerika heischend – in einem grotesk-blutigen Showdown gipfelt. Die Präsenz dieser Sorte US-Filme ist zwar wichtig für Cannes, die Star-Auftritte auf dem roten Teppich dienen dem Arthouse-Kino als glamouröses „Werbeumfeld“.

Dieser Cannes-Jahrgang beweist aber, dass das Weltkino vor dem Hintergrund einer überfälligen Emanzipation von Amerika über genug eigene Ressourcen verfügt. Unsere krisenhafte Gegenwart hält auch ohne Hollywood reichlich Geschichten parat.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false