© Tagesspiegel/Kitty Kleist-Heinrich

„I Don’t Have Another Land“ am Anhalter Bahnhof: Was Saša Stanišić und Herta Müller über diesen Satz denken

Die Lichtinstallation des schottischen Künstlers Nathan Coley erhellt Berlin. Künstler und Wissenschaftler haben ihre Gedanken dazu mit dem Tagesspiegel geteilt.

Stand:

Den Satz „I don’t have another land“ entdeckte der schottische Künstler Nathan Coley Mitte der 2000er Jahre als Graffiti in Jerusalem an einer Wand. Seitdem hat er ihn an verschiedenen Orten als Lichtinstallation gezeigt: im südenglischen Charleston nahe dem früheren Atelier und Wohnhaus des Künstlerpaares Vanessa Bell und Duncan Grant, an der Fassade der Eastbourne City Library hin zum Ärmelkanal, zuletzt in Prizren im Kosovo an einem ehemaligen Bundeswehr-Stützpunkt. An jedem Ort las man den Satz anders.

Nun hat die Stiftung Exilmuseum die Installation nach Berlin an die Portalruine des historischen Anhalter Bahnhofs geholt, wo der Satz neue Bedeutung gewinnt. Von hier aus traten ab 1933 unzählige Menschen die Flucht an, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Von hier aus wurden zwischen 1941 und 1943 über 9600 Jüdinnen und Juden deportiert.

Mit Coleys Lichtinstallation startet das Exilmuseum die Ausstellungsreihe „An der Ruine“, um den Ort zurück ins Gedächtnis der Stadt zu holen. Anlässlich der offiziellen Übergabe am 14. November bat Der Tagesspiegel Künstlerinnen und Schriftsteller, Forscherinnen und Theatermacher um ihre Gedanken zu dem leuchtenden Satz.

Saša Stanišić

© dpa/Ulrich Perrey; Imago; freepik/Bearbeitung: Tagesspiegel

Grenzen, kaum klüger als Religion, sind Wirklichkeit gewordene Beliebigkeiten, die gemeinsam gelebte, verzahnte Geschichte zerschneiden und zu oft über Schicksal und Glück entscheiden. Gäbe es sie nicht und auch keine Nationenfiktionen und den damit verbundenen Herkunftsstress, gäbe es die rein geopolitischen Folgen von „I don’t have another land“ wahrscheinlich auch nicht.

Aber gut.

1992 floh ich aus Bosnien nach Deutschland, lernte die neue Sprache und meisterte den Alltag; ich hatte keine Wahl, ich hatte kein anderes Land. In diesem Mangel stand stets die Hoffnung, dass aus Zwang und Zufall ein Zuhause werden würde. Für mich hat sie sich erfüllt – andere ließ man im Provisorium von Asylunterkünften und Verfahren stecken, schob sie ab.

Wer „I don’t have another Land“ empfindet, muss gar nicht geflüchtet sein. Auch ein Jürgen, der merkt, wie fragil seine Heimat ist, könnte ihn denken: in Garzweiler, im Hambacher Forst, in der Grünheide, im Ahrtal, im Ruhrgebiet und in der Lausitz. Kohlebagger, Elon Musk, Industrieverlust, Kapitalinteressen.

„I don’t have another land“ ist damit auch eine Anklage. Sie spricht gegen diejenigen, die Menschen und ihr Zuhause – ihre Sehnsucht – als Rohstoff behandeln.

Der Satz ruft aber auch zum trotzigen Engagement auf, die Verluste nicht hinzunehmen. Es ruft auf zu bleiben und zu kämpfen, obwohl man es einem schwer macht. Zu sagen: Auch ich gehöre hierher.

In „I don’t have another Land“ stecken Verlusttrauer und Trotz und also Tatendrang auch. Es gibt nämlich nicht nur kein anderes Land, sondern auch kein Ersatzklima, und es wird auch kein neues Grundwasser aus dem Nichts quellen, und die Parteien, die keine Lösungen, sondern Parolen anbieten, werden immer noch gewählt. An uns ist es, das Jetzt und das Hier so zu gestalten, dass es dann irgendwann nicht auch noch heißt: I don’t have another future. Oder future überhaupt.

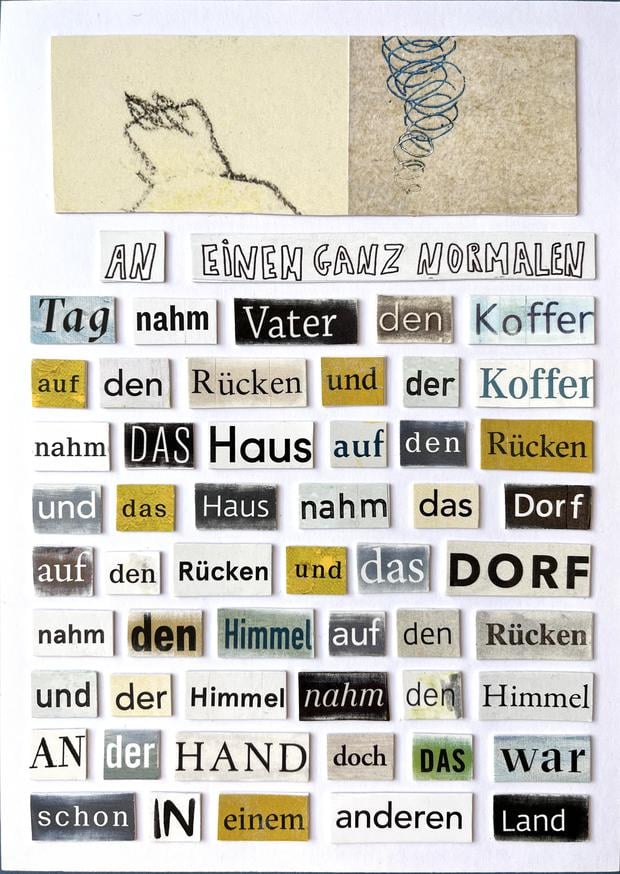

Herta Müller

© dpa/Arno Burgi; Imago/Bearbeitung: Tagesspiegel

In ihren Werken thematisiert Herta Müller immer wieder die Folgen der kommunistischen Diktatur in Rumänien. Auch ihre für den Tagesspiegel entstandene Gedicht-Collage verarbeitet die Erfahrung von Flucht und Exil.

© Herta Müller, Foto: Herta Müller

Tahir Della

© dpa/Felix Zahn; Imago/Bearbeitung: Tagesspiegel

„I don’t have another Land“ könnte die Antwort auf die immer wieder gestellte Frage lauten, wer zu „Heimat“ (mit)gedacht wird. Seit ihrer Entstehung setzt sich die jüngere Schwarze Bewegung dafür ein, deutlich zu machen, dass Schwarze Menschen, Menschen mit Migrationsbiografien und postmigrantische Communitys nicht am Rand, sondern im Zentrum der deutschen Geschichte stehen. Jüngere Bewegung deshalb, weil bereits seit den 1920er Jahren Schwarze Menschen in Deutschland sich für ihre Rechte und Forderungen eingesetzt haben. Unsere Stimmen, Erfahrungen und Perspektiven sind Teil dieser Geschichte, und wir fordern, dass dies endlich als Realität anerkannt wird. Für uns bedeutet Beheimatung nicht bloß Duldung oder Toleranz, sondern ein inklusiv gedachtes Konzept mit dem Ziel einer gerechten Gesellschaft. Das Schlüsselwort ist also eine plurale Gesellschaft, die sich nicht über Ausgrenzung und Ausschlüsse definiert.

Der Begriff „Heimat” ist aus meiner Sicht umkämpft und herausfordernd. Solange meine Zugehörigkeit infrage gestellt, meine Präsenz problematisiert oder marginalisiert wird, kann Deutschland keine vollkommene Heimat sein. Heimat ist kein Ort, der gewährt wird, sondern ein Raum, den wir uns nehmen, gestalten und verändern. Eine inklusive Gesellschaft muss Strukturen des Ausschlusses abbauen, Rassismus benennen und bekämpfen. Erst dann kann Heimat mehr als ein Versprechen sein, nämlich eine gelebte Realität für alle. Heimat muss daher über das bisherige Denken der Abstammung hinaus definiert werden, was nur durch eine erweiterte Beschreibung erreicht werden kann.

Christina Stresemann

© privat; Imago/Bearbeitung: Tagesspiegel

Der Satz lässt sich als Ausdruck der Zugehörigkeit zum eigenen Land oder gar der unbedingten Identifikation mit diesem verstehen – my country, right oder wrong. Die Alternativlosigkeit, die er vermittelt, kann aber auch für die Verzweiflung verfolgter Menschen stehen, die nicht wissen, wohin sie fliehen sollen. Was für ein Glück, wenn sie ein anderes Land finden, das Schutz und Hilfe gewährt. Vielen Verfolgten des Nationalsozialismus gelangt es nicht, einen solchen Staat zu finden und so ihrer Deportation in Konzentrations- und Vernichtungslager zu entgehen.

Meine Familie verdankt ihr Überleben der Aufnahmebereitschaft der USA. 1939 sind meine Großmutter und mein Vater mit dem Schiff in New York angekommen. Vielleicht haben die beiden gegenüber den Einwanderungsbehörden sinngemäß gesagt, sie hätten sie kein anderes Land zum (Über-)Leben. Denn auch so lässt sich „I don’t have another Land“ verstehen: als Aussage dessen, der seine Heimat verloren hat und deshalb nur noch auf das neue Land bauen kann.

Cornelia Schleime

© Birgit M’Pandzou; Imago; freepik/Bearbeitung:Tagesspiegel

es ist dir Welt in Dir selbst.

Sie kann sich öffnen -

sie kann sich verengen.

Lass sie durchlässig sein.

© Cornelia Schleime

Hans Joachim Schellnhuber

© Andreas Klaer/PNN; Imago; freepik/Bearbeitung: Tagesspiegel

Die bestürzenden weltgesellschaftlichen Entwicklungen der Gegenwart zwingen uns geradezu, auf die zwölf Jahre zurückzublicken, als Deutschland den Zivilisationsbruch vollzog. Gleichzeitig müssen wir unser Bewusstsein dafür schärfen, dass die industrielle Zerrüttung der Lebensbedingungen der Menschheit unerbittlich voranschreitet: WE DON’T HAVE ANOTHER PLANET.

Das gesamte zivilisatorische Projekt auf Erden läuft nun Gefahr zu scheitern - durch Hass oder Gier, am wahrscheinlichsten durch eine Kombination dieser beiden Bösartigkeiten. Aber wer weiß: Vielleicht sind Liebe und Bescheidenheit am Ende doch das stärkere Paar von menschlichen Wesenszügen und kann sogar den Klimawandel in die Schranken weisen.

Lada Nakonechna

© Yaroslav Futymskyi; Imago; Freepik/Bearbeitung: Tagesspiegel

Der Satz „I don’t have another Land“ im öffentlichen Raum kann unterschiedlich verstanden werden, je nach Kontext. Als Künstlerin im Exil und als Bürgerin der Ukraine, die derzeit von Russland brutal angegriffen wird, verwende ich diesen Satz, um über Menschen zu sprechen, deren Land und Leben verwüstet wurden. Trotz täglicher Bombardierungen verlassen diese Menschen kaum die Orte, die sie lieben, kennen und ihnen am Herzen liegen.

Migrant zu sein, ist keine Wahl; keinen Ort zu haben, ist eine Qual. Krim-Tataren, die in der Vergangenheit von Russland gewaltsam vertrieben wurden und nun keinen Ort mehr haben, leben trotzdem weiter mit der Vorstellung an eine Rückkehr. Bei der Frage nach dem Land geht es nicht um Eigentum, sondern um Koexistenz. Land ist Materie, es ist Geschichte, es ist ein Wesen.

Uwe Wittstock

© Christoph Mukherjee; Imago/Bearbeitung: Tagesspiegel

Politische Flüchtlinge haben kein anderes Land. Ihnen bleibt nur das Exil. Wir alle sehnen uns nach Sicherheit. Wir umgeben unser Leben mit Absicherungen wie mit Rettungsringen. Manche sind simpel: In der Speisekammer sammeln wir Vorräte, auf der Bank sparen wir Geld für schlechte Zeiten. Andere sind aufwändiger: Wir versichern Haus, Auto, Leben, wir zahlen ein in Renten- und Krankenkassen, damit für uns gesorgt ist, wenn wir alt oder krank sind.

Flüchtlinge haben nichts davon. Sie stehen in der Fremde mit einem Koffer oder Rucksack. Alles andere mussten sie zurücklassen. Sie haben kaum Geld, keine Versicherungen, keinen Krankenschutz, keine Altersversorgung, kein Haus, keine Heimat. Sie stehen da mit leeren Händen. Sie sind angewiesen auf unseren Schutz und Beistand. Sie haben keine Alternativen, kein anderes Land mehr. Sie brauchen unsere Hilfe, weil wir das flüchtige Glück haben, (noch) nicht auf der Flucht zu sein.

Ersan Mondtag

© Wilke Weermann; Imago; Freepik/Bearbeitung: Tagesspiegel

Ein Satz wandert. Er kommt nicht, er wird gebracht. Aus einer Wand gerissen, aus einem Mund, der nichts mehr sagen durfte, jetzt spricht er für alle, also für niemand. „I don’t have another Land“ klingt hier wie eine Entschuldigung, nicht wie ein Schrei. Man hat ihn frisiert, ihm den Staub genommen, das Zittern, die Wut. Jetzt darf er schön sein, darf leuchten, darf hängen, darf nicht stören.

Deutschland liebt seine fremden Stimmen, solange sie ordentlich sind. Es liebt das Leiden, wenn es mit Strom betrieben wird. Es liebt das Erinnern, solange es nichts kostet, nur ein bisschen Aufmerksamkeit und vielleicht einen Förderantrag. So wird das Fremde heimisch gemacht, so wird das Heimische wieder unschuldig.

Der Satz, geboren im Staub, hängt nun über Glas, spricht durch Neon, nicht durch Not. Er wird gezeigt, damit niemand mehr hinsehen muss. Er bleibt höflich, solange der Strom läuft.

Aber der Satz bleibt nicht still. Er leuchtet, ja, aber gegen uns. Er wirft unser Gesicht zurück, nicht sanft, sondern grell. Er weiß, woher er kommt, auch wenn wir es vergessen wollen. Und während wir staunen, Fotos machen, uns moralisch wärmen, flackert er kurz, als wollte er sagen:

Ich gehöre euch nicht. Ihr habt mich aufgehängt, aber ich hänge euch.

Jina Khayyer

© Heike Steinweg/Suhrkamp Verlag; Imago; freepik/Bearbeitung:Tagesspiegel

NOMADENLAND

Wir werden geboren

und erzogen

zu glauben

wir gehören dazu

wir verdienen

ein Zuhause

wir haben

ein Heimatland

wir haben

ein Recht

auf Besitz

aber die ersten Menschen auf Erden waren Nomaden

dieser Ort ist nicht mit meiner Vergangenheit verbunden

nur mit meinen Sehnsüchten

alle Geräusche sind Natur

wie ich es liebe

das Land der Nachtigallenlieder

Das Gedicht stammt aus dem dritten Gedichtband von Jina Khayyer, der Ende Oktober unter dem Titel Delémoon Jekis, Our Hearts are one (Unsere Herzen sind eins) im Pariser Ofr Verlag erschienen ist. Wie zuvor ist auch dieser ein Postkartenbuch. Die Autorin mag den Gedanken, wie sie sagt, „dass man sich ein Gedicht abreißen, und es an jemanden schicken kann, an den man beim Lesen denkt“.

Konstanza Prinzessin zu Löwenstein

© privat; Imago; freepik/Bearbeitung: Tagesspiegel

„Wir sind Zuhause“ - ich war vier Jahre alt, als meine Eltern nach 13 Jahren des Exils mit ihren beiden Töchtern 1946 im zerstörten Bremerhaven ankamen.

Kein anderes Land, keine andere Sprache und keine damit verbundene Kultur konnte ihnen und mir dies Heimatgefühl vermitteln: Deutschland war ihr Land und ist mein Land.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: