© Jens Harder/Carlsen-Verlag

Jens Harders Bilderzählung „Gamma“: Hiobsbotschaften aus der Zukunft

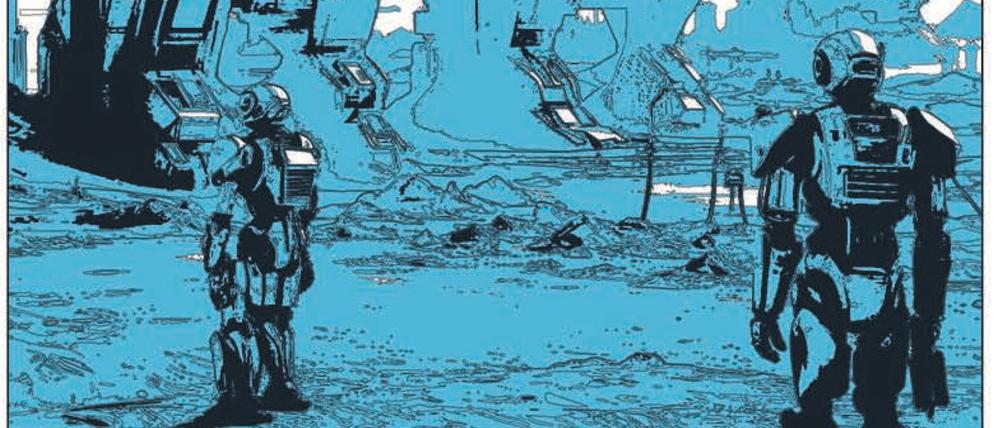

Der Berliner Künstler visualisiert in „Gamma“ die nächsten 100 Milliarden Jahre – und setzt dafür auch Künstliche Intelligenz ein. Die Menschheit spielt in Harders neuem Buch nur noch eine Nebenrolle.

Stand:

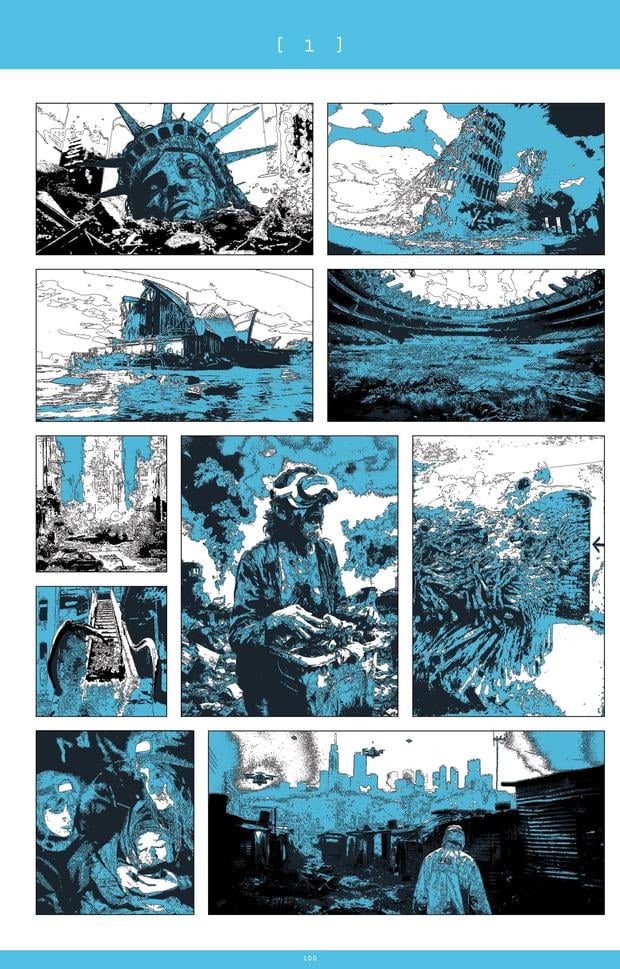

Als die Menschen merken, was sie ausgelöst haben, ist es zu spät. Im Jahr 2093 wird das erste Land der Erde von einer Künstlichen Intelligenz regiert, danach übernehmen selbstbewusste Algorithmen sukzessive die Kontrolle über den ganzen Planeten. Um 2530 verlassen die letzten Menschen die Erde, um ihr Glück im All zu suchen.

Jens Harders Bilderzählung „Gamma“ beginnt dystopisch in der nahen Zukunft – und ein Happy End gibt es auch in den folgenden 100 Milliarden Jahren nicht. Diesen Zeitraum umspannt der Berliner Künstler im vierten und letzten Band seiner „Großen Erzählung“, die er vor gut 20 Jahren begonnen hat.

Tausende Bilder aus allen Epochen der menschlichen Kultur und der Wissenschaften hat der 1970 geborene Harder für die ersten drei Bände seines Mammutwerks zusammengetragen. Dann hat er sie in seinem Stil abgezeichnet, daraus eine ganz eigene Erzählung komponiert und in Verbindung mit kurzen, einordnenden Texten zu einem Bilderbogen der Erdgeschichte verarbeitet.

© Jens Harder/Carlsen-Verlag

Der Auftaktband „Alpha“, der 14 Millionen Jahre Evolutionsgeschichte bis zu den Anfängen der Menschheit umfasste, wurde zuerst 2009 im Comicland Frankreich und 2010 auch in Deutschland veröffentlicht und von der Kritik sehr positiv aufgenommen.

Allerdings gab es in der Comicszene auch Kritik an Harders großzügiger Verwendung von Bildern anderer Zeichner. Manche warfen ihm vor, viele seiner Bildzitate seien Plagiate. Es überwog jedoch die positive Resonanz, auch seitens des Publikums.

Harder bekam zudem einen Max-und-Moritz-Preis für die beste deutsche Comicpublikation und den Hans-Meid-Preis für Buchillustration sowie eine Auszeichnung auf dem Comicfestival in Angoulême, der wichtigsten europäischen Veranstaltung ihrer Art.

Auch die Folgebände, „Beta ... civilisations I“ über die Anfänge der Säugetiere und die Zeit der Urmenschen (2014) und „Beta ... civilisations II“ über die Menschheitsgeschichte von der Antike bis in die Gegenwart (2021), basierten auf diesem Prinzip.

Als hätte eine KI ein Bilderalbum zusammengestellt

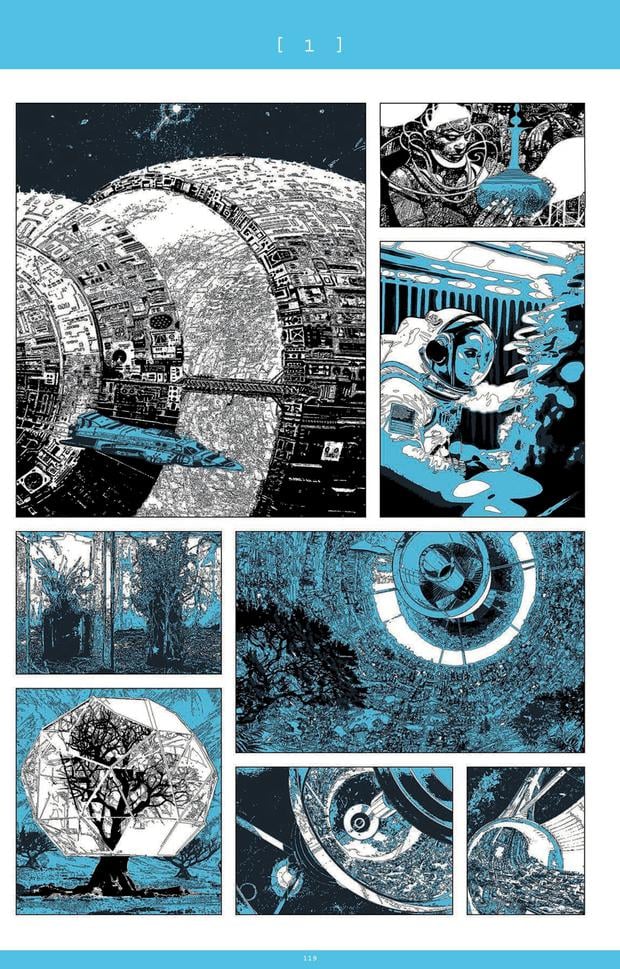

Für den Blick in die Zukunft hat der an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee ausgebildete Kommunikationsdesigner eine andere Methode entwickelt, die beim ersten Lesen irritiert, aber zum Thema passt. Statt händisch adaptierter Darstellungen aus dem visuellen Reservoir der Menschheit prägen am Computer bearbeitete und teilweise mithilfe von digitalen Programmen neu geschaffene Bilder den visuellen Stil von „Gamma“.

© Jens Harder/Carlsen-Verlag

Wie in den Vorgängerbänden gibt es zwar auch diesmal wieder ein Potpourri an visuellen Fundstücken aus der Menschheitsgeschichte, die Harder für sein eigenes Narrativ verarbeitet hat. In diesem Fall hat er seine Bildersammlung aber so zusammengestellt und durch neu erzeugte Bilder ergänzt, dass sich daraus ein mögliches Szenario für die Zukunft des Planeten ergibt, dessen Vergangenheit er zuvor so akribisch veranschaulicht hat.

Ästhetisch eint die für „Gamma“ konstruierten Bilderfolgen eine verwaschen wirkende, reduzierte, teilweise brüchig und pixelig wirkende Schwarz-Weiß-Optik, ergänzt durch eine kühl wirkende bläuliche Schmuckfarbe als einzige Kolorierung. Auf den ersten Blick sieht es aus, als habe Harder die Bilder allesamt mit demselben Filter am Computer bearbeitet.

Im Kontext des Inhalts des Buches vermittelt das ein wenig die Anmutung, als habe hier eine Künstliche Intelligenz eine Bildersammlung zusammengestellt und mithilfe einer instabilen, nur sehr komprimierte Daten zulassenden Verbindung aus der fernen Zukunft vermittelt.

Ich fragte mich, wieso sollte ich digitale Vorlagen manuell zeichnen, wenn die Zukunft doch immer stärker und in einigen Hundert Jahren komplett maschinenbasiert ist.

Jens Harder

„Die Bilder in ‚Gamma‘ sind alle am Computer gefertigt, aber nicht mit einem Filter, sondern step-by-step, händisch, in einer Art optimierter Abfolge, die ich im Vorfeld entwickelte und bei der ich jedes Bild einzeln behandelte“, erklärt Harder im Gespräch mit dem Tagesspiegel sein Vorgehen.

Beim Arbeitsprozess an „Gamma“ spielte tatsächlich auch KI eine Rolle, wie Harder erklärt. Auch deswegen habe er sich diesmal dagegen entschieden, die Bildvorlagen in seinem eigenen Strich umzusetzen: „Ein gewisser Teil der verwendeten Bilder wurde durch Bildgeneratoren wie Midjourney oder StableDiffusion erzeugt“, sagt er: „Dazu kommen dann – wie in den vorherigen Büchern der Serie – die vielen Fundstücke und Zitate.“

All das wieder in seinem eigenen Zeichenstrich zu adaptieren, wäre zwar auch diesmal möglich gewesen. „Aber ich fragte mich, wieso sollte ich digitale Vorlagen manuell zeichnen, wenn die Zukunft doch immer stärker und in einigen Hundert Jahren komplett maschinenbasiert ist.“ Es wäre aus seiner Sicht unpassend gewesen, „aus dieser Zukunft zu berichten, aber alles handgemacht und dadurch irgendwie vertraut und geerdet wirken zu lassen“.

Ambivalentes Verhältnis zur KI

Sein eigenes Vorgehen sieht Harder auch vor dem Hintergrund der wachsenden Kritik vieler Künstlerinnen und Künstler am Einsatz von KI zur Bilderzeugung allerdings durchaus ambivalent, wie er sagt: „Ansonsten bin ich ja auch stets ein großer Verfechter des Handgezeichneten, der Originalzeichnung.“

Seit Jahren argumentiere er strikt gegen die Verwendung von Bildgeneratoren und signiere jede Petition, die sich um deren stärkere Reglementierung und Kennzeichnung kümmere. „Aber speziell bei diesem Buch ging es mir um das Maximum an Wirkung, um eine Visualisierung dessen, was sich ergibt, wenn das Primat der Entwicklung nicht mehr in biologischen Händen liegt.“

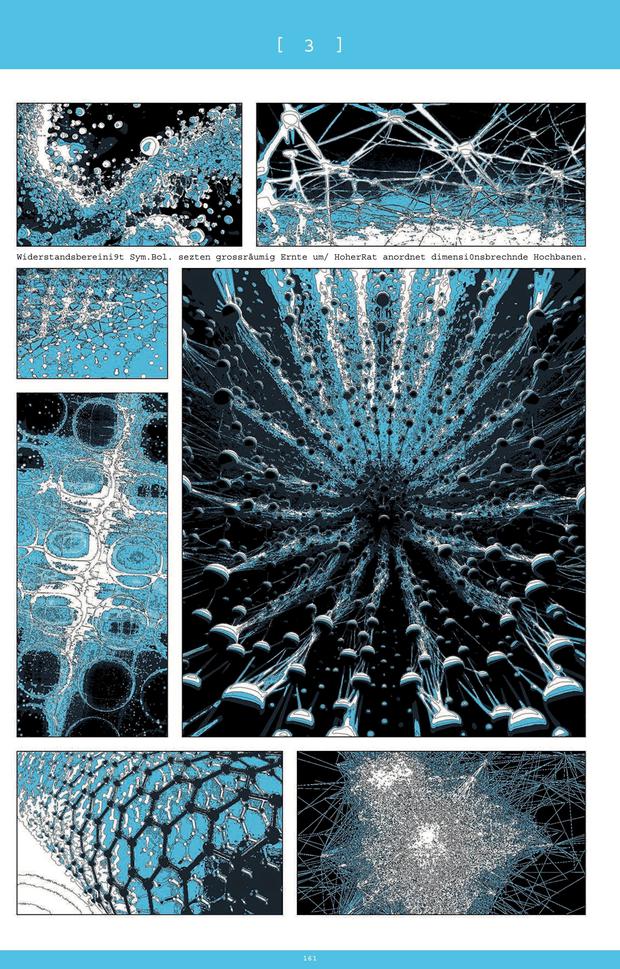

2028 gibt es einen Putsch gegen Putin

Strukturiert wird der Bilderfluss durch sachliche, technisch klingende Texte, die sich anfangs wie kurze nachrichtliche Mitteilungen lesen und im Laufe des Buches zunehmend wie aus einer nichtmenschlichen Quelle stammend klingen. Mit wachsender Entfernung zur Gegenwart weisen sie zudem immer mehr Satz- und Rechtschreibfehler auf, dazu kommen Leerstellen und gelegentlich kryptische Begriffe, die den Eindruck verstärken, man habe hier Fragmente von Hiobsbotschaften aus der Zukunft vor sich.

Zeitlich umfasst Harders Blick in die digitale Glaskugel die gesamte Zukunft der Erde und des sie umgebenden Universums, dessen Ende Harder in rund 100 Milliarden Jahren ansiedelt, aufgeteilt in acht Kapitel.

© Jens Harder/Carlsen-Verlag

Es beginnt mit der Extrapolation von realen Entwicklungen, deren Wurzeln in der Gegenwart liegen: 2027 wehren EU-Streitkräfte erfolgreich Russlands Versuch ab, die baltischen Staaten zu annektieren; 2028 gibt es einen Putsch gegen Putin; 2048 verursacht ein von einer Künstlichen Intelligenz verursachtes Datenbeben den Zusammenbruch der Börsen und eine Weltwirtschaftskrise; 2054 wird der erste Mensch auf dem Mond geboren.

Roboter und KI machen sich die Erde untertan

So weit, so nachvollziehbar. Die wirkliche Tragweite von aktuellen Entwicklungen wie Klimawandel, Verteilungskämpfe um begrenzte Ressourcen und technischer Fortschritt zeigt sich Harders Prognose zufolge allerdings erst in den nächsten Jahrhunderten, vor allem in der „Epoche der Solarisierung“ (2066-2280) und der „Ultimativen Kybernetischen Ablösung“ (2280-2335).

Mit Bilderfolgen, die zunehmend auf abstrakten naturwissenschaftlichen Darstellungen, technischen Fotos von futuristischen Apparaturen und Science-Fiction-Szenen beruhen, vermittelt Harder, wie sich Roboter und Künstliche Intelligenzen in dieser Zeit nach und nach die Erde untertan machen. Die letzten Menschen kämpfen derweil ums Überleben im All und auf anderen Planeten.

Raum und Zeit lösen sich auf

In den folgenden Jahrtausenden werden die Darstellungen immer abstrakter und geometrischer, um zukünftige Technologien, Energiequellen wie Schwarzlochdynamos und vernetzte Raum-Zeit-Stränge darzustellen, die sich mit Bildern und Worten aus der Gegenwart des Jahres 2025 nur noch andeutungsweise vermitteln lassen.

Die letzten Phasen in der Existenz des Planeten Erde verortet Harder im „Zeitalter der Degeneration“ und im „Zeitalter der pan-kosmischen Deflation“, in dem sich neben allen bekannten Strukturen auch Raum und Zeit zunehmend auflösen.

© Jens Harder/Carlsen-Verlag

Ein faszinierendes Gedankenspiel, das nach der ersten Irritation bezüglich der von Harder gewählten grafischen und sprachlichen Darstellungen zum Nachdenken anregt. Zum Beispiel über die Frage, an welcher Stelle der Erdgeschichte die Menschheit einen anderen Weg hätte einschlagen sollen, um die von Harder als ein mögliches Szenario anschaulich gemachte katastrophale Entwicklung zu vermeiden.

„Mir ist natürlich völlig klar, dass mein Unterfangen, die Zukunft zu beschreiben, nur zum Scheitern verurteilt sein kann“, schreibt Harder selbstkritisch im Nachwort zu „Gamma“. Niemand könne derartige Entwicklungen vorhersagen: „Aber dennoch – ich habe es versucht und gab hinein, was ich aus meiner Sicht für am plausibelsten hielt.“ Im Hinterkopf habe er dabei immer einen Gedanken gehabt: „Dass ich – hoffentlich – total falsch liege und die Welt doch ganz anders wird als imaginiert.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: