© Panini Verlag

Marlene Dietrichs Leben als Comic: Der Star bin natürlich ich

Alessandro Ferrari und Flavia Scuderi haben das Leben der Diva gründlich studiert. Dem linearen Verlauf des Lebens der Dietrich folgt ihre Comic-Biografie aber nicht.

Stand:

Eine Frau zieht in den Krieg, und sofort wechselt die Welt, einem Chamäleon gleich, ihre Farbe. Gerade noch hat sich der gefeierte Star auf Filmpartys vergnügt, mal mit diesem, mal mit jenem Leinwandhelden geschmust oder auch mehr, und dies alles in wärmenden Sepia-Tönen.

Doch der Krieg fordert auch hier seinen Tribut, und mit dem Einzug ins triste Soldatenleben kühlt die Farbtemperatur deutlich ab. Die Szene wechselt ins Düstere, Blaustichige, aufgelockert nur durch sehr gedämpfte Rottöne. Da mag die Frau als Truppenbetreuerin ihre langen Beine noch so perfekt zur Geltung und die GIs zum Toben bringen – Krieg bleibt doch Krieg.

Der Trick mit den Farben

Eine typischer Trick, mit dem die in Berlin lebende Zeichnerin Flavia Scuderi im zweiten, kürzlich erschienenen Band der Graphic Novel „Marlene Dietrich“ Zeit-, Szenen- und Stimmungswechsel farblich akzentuiert und dadurch strukturiert, die Brüche im Alltag wie im Leben der Diva dem damit vielleicht nicht allzu vertrauten Publikum sichtbar macht.

© Panini Verlag

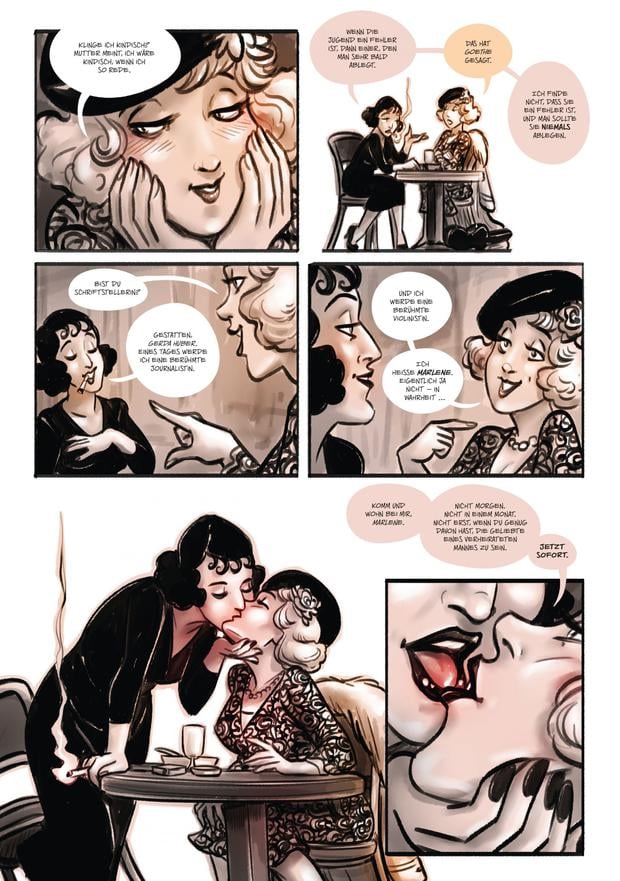

Schon im ersten Band, wie der aktuelle zweite gemeinsam mit dem Autor Alessandro Ferrari verfasst, setzte Flavia Scuderi dieses Mittel ein. Da wechselte die Farbpalette mitunter sogar auf einer Buchseite, wenn beispielsweise in die erste intime, in Altrosa gehaltene Begegnung zwischen Marlene und ihrem späteren Mann Rudolf Sieber als Flashback kurz eine ins Olivgrüne gehende Urlaubsszene als Kindheitserinnerung dazwischengeschnitten wird.

Doch welche Farbnuance es nun auch sein mag: Glamourös kann man die Kolorierung, anders als Marlene Dietrichs Leben, wirklich nicht nennen. Es dominiert das Gedeckte, Gebrochene, Uneindeutige.

Die beiden Bände folgen den biografischen Vorgaben nur grob, verweigern sich immer wieder einer linearen Zeitstruktur. Wie die Zeichnerin in einem der den beiden Bänden beigefügten Interviews berichtet, habe Alessandra Ferrari diesen, sie sofort überzeugenden Ansatz eingebracht, „um zu zeigen, wie sich die Dinge zusammensetzen und fügen, während sie gleichzeitig mit dem interne Antrieb der Hauptfigur und der Unvermeidlichkeit von Fehlern korrelieren“.

© Panini Verlag

Das Ergebnis ist mitunter recht überraschend. Die Idee beispielsweise, den ersten Band während der Schlacht am Monte Cassino im Mai 1944 beginnen zu lassen und dann über zwei Jahrzehnte zurück in Marlenes Jugend zu schalten, ist nicht unbedingt naheliegend.

Kriegseinsatz am Monte Cassino

Nahe der umkämpften Abtei ist Marlene Dietrich damals immerhin gewesen. Auch die von Scuderi und Ferrari geschilderte Szene mit ihrem in Frontnähe liegengebliebenen Jeep, dem Wortwechsel mit zufällig vorbeikommenden französischen Soldaten („Ich bin Marlene Dietrich“ – „Wenn du Marlene Dietrich bist, bin ich General Eisenhower“) hat es so tatsächlich gegeben, schenkt man den zahlreichen Dietrich-Biografien Glauben.

© Panini Verlag

Zeichnerin und Autor haben offenkundig sorgfältig recherchiert, wobei Ferrari im Vorteil war: Er hatte sein Literaturstudium mit einer Arbeit zur Dietrich abgeschlossen. Geholfen haben beiden auch Recherchen in den Archiven der Deutschen Kinemathek mit ihrer umfangreichen Dietrich-Sammlung, die den Mittelpunkt des kürzlich geschlossenen Filmmuseums am Potsdamer Platz in Berlin gebildet hatte.

Entstanden ist so eine Graphic Novel, die bei aller spürbaren Bewunderung für Marlene Dietrich und, wie Flavia Scuderi sagt, die ihr eigene „Kombination aus Freiheitswillen und Disziplin“ doch die dunklen, fragwürdigen Seiten ihres Wesens nicht ausspart.

Vielleicht sei das auch „ein wenig das Tragische: Sie war wahnsinnig intelligent und ihr Leben erscheint so glanzvoll und schön – aber bei so viel Arbeit und Erfolg bleibt die Liebe auf der Strecke.“ Und dies trotz der vielen tollen Männer und auch Frauen, die sie hatte.

Die Tochter wurde aufs Internat abgeschoben

Ein besonders dunkles Kapitel nimmt dabei die alles andere als fürsorgliche Rolle ein, die Marlene Dietrich gegenüber ihrer Tochter Maria spielte.

Zeichnerisch wurde das trefflich umgesetzt: So sieht man auf einer Seite des zweiten Bandes in mehreren Bildern das einsame, auf ein Schweizer Internat abgeschobene Mädchen, während über ihr die Sprechblasen eines Telefonats zwischen der dominierenden Mutter und dem duldsamen Vater schweben. Das Kind ist dabei nur noch Objekt.

Die allzu große Niedlichkeit, die der blutjungen, an kulleräugiges Manga-Personal erinnernden Marlene im ersten Band noch eigen war, ist der karrierebewussten Dietrich zuletzt gründlich verloren gegangen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: