© JF / Werkbundarchiv - Museum der Dinge

Museum der Dinge am neuen Ort: Das ist unser Haus

Nach Kündigung des Kreuzberger Standorts musste das Museum des Werkbundarchivs neue Räume suchen. Klar, dass da die erste Schau am Spittelmarkt „Profitopolis oder der Zustand der Stadt“ heißt.

Stand:

Sie sind mit einem blauen Auge davongekommen. Das ist der erste Eindruck, wenn man die neuen, ungewohnt lichten Räume des Museums der Dinge besucht. Statt in der oberen Etage eines Gründerzeit-Altbaus in der Oranienstraße residiert das Alltagskulturmuseum des Werkbundarchivs jetzt nach sieben Monaten Schließzeit und Umzug im Parterre.

In einem der 70er-Jahre-Hochhäuser der Leipziger Straße, nahe des U-Bahnhofs Spittelmarkt, gegenüber von den barocken Spittelkolonnaden. Ein komplett anderes, durch die Plattenbauriegel der Moderne verpflichtetes Quartier, in dem flatternde Fahnen am Eingang dem Museum eine neue Sichtbarkeit verleihen.

Nach dem Drama der überraschenden Kündigung des Mietvertrags durch einen Luxemburger Immobilienfonds musste das Museum nach 16 Kreuzberger Jahren im letzten Winter zusammenpacken und bezog den jetzigen Interimsstandort. Mitten im Umzug brach noch einmal Alarm aus, weil die Mittel für den geplanten Bau des Pavillongebäudes auf der Karl-Marx-Allee, in dem das Werkbundarchiv – wie seit Jahren geplant – sein Dauerdomizil finden soll, im November den Haushaltskürzungen zum Opfer fielen. Nun droht ein ewiges Interim.

Doch Museumsleiterin Florentine Nadolni setzt auf weitere Gespräche mit der Senatskulturverwaltung, die es im Sommer geben soll. Aber selbst, wenn die Finanzierung des Pavillons wieder stehen sollte, ist da ja auch noch die Bauzeit. Kurz, sieben bis zehn Jahre in der Leipziger werden es sicher werden, vermutet Nadolni.

Sehr erstaunlich, dass die dank der ums Eck laufenden Fensterfronten so üppig wirkende Fläche, wo Tischler und Maler gerade an den Vitrinen für den Wiederaufbau der Dauerausstellung werkeln, 30 Quadratmeter kleiner ist als in Kreuzberg. 770 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind es hier.

Die ständige Schau mit Geschirr, Geräten und sonstigen Gegenständen zum Deutschen Werkbund und der Produktkultur der 20. und 21. Jahrhunderts, die 20.000 Objekte umfasst, könne nur eingedampft gezeigt werden, bedauert Nadolni.

Sie zeigt den künftigen Veranstaltungsraum, in dem sich – anders als nebenan in der bereits arbeitsfähigen Bibliothek – unausgepackte Umzugskisten bis unter die Decke stapeln. Durch die Fenster blitzt Grün herein. Sie weisen zur Gartenseite des Hauses, die dem tosenden Verkehrslärm der Leipziger abgewandt ist.

© JF / Werkbundarchiv – Museum der Dinge.

Dass die ebenerdigen Räume durch die hohen Fenster jetzt in direktem Kontakt zum Stadtraum stehen, empfindet Nadolni als Gewinn. Etwa bei Ausstellungseröffnungen, aber auch als Grundlage des Dialogs mit der Stadt. Der Lichteinfall, der für Museumsleute immer ein Graus ist, weil er womöglich Objekte gefährdet, muss aber durch UV-Filter-Folie und stete Messungen kontrolliert werden.

Und natürlich haben sich Nadolni und Kuratorin Lotte Thaa für die Auftaktschau „Profitopolis oder der Zustand der Stadt“ von den jüngsten Erlebnissen als Gentrifizierungsverlierer inspirieren lassen.

Klassenlotterie und Kulturverwaltung gaben Geld

Die Verdrängung vom alten Standort, den das Werkbundarchiv sich unter anderem mit der Neuen Gesellschaft für bildende Kunst teilte, hat nicht nur Stress und Trauerarbeit mit sich gebracht, sondern immense Kosten verursacht und personelle Ressourcen gebunden.

Ohne Fördermittel von Kulturverwaltung und Klassenlotterie hätten weder Umzug noch die Herrichtung der neuen Fläche geklappt. Immerhin: Der neue Vermieter verspricht ein freundlicheres Gebaren, es ist die Wohnungsbaugesellschaft Mitte, in deren Hoheit auch die geplanten Pavillonbauten fallen.

© Sammlung Werkbucharchiv-Museum der Dinge, Foto: Armin Hermann

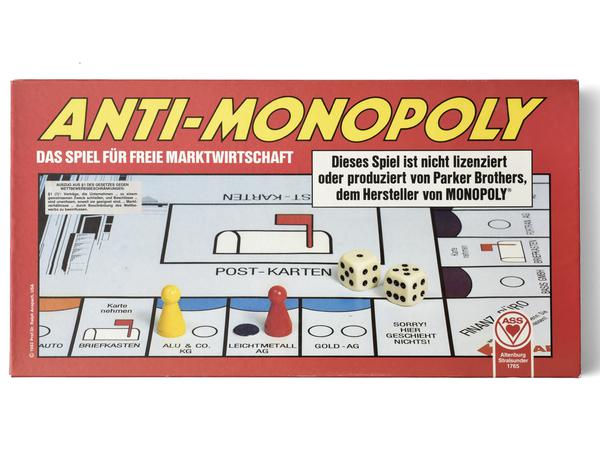

Fünf Umzüge in 50 Jahren Vereinsbestehen, das Werkbundarchiv kennt sich mit der Veränderung von Städten gut aus. Bereits in den 70er Jahren wurden deren Fehlentwicklungen durch autogerechtes Planen, Boden- und Immobilienspekulation in zwei „Profitopolis“-Ausstellungen analysiert und kritisiert.

Diese Rückschau in eigener Sache, die thematisch nach wie vor aktuell anmutet, leitet die Schau im Sonderausstellungsbereich hinten im Museum ein. Der immerhin ist im Vergleich zu Kreuzberg gewachsen, was der Auseinandersetzung mit urbanen Themen wie Wohnungsnot, Verkehr, Luftverschmutzung, Großbausiedlungen guttut.

Deutsche Wohnen enteignen

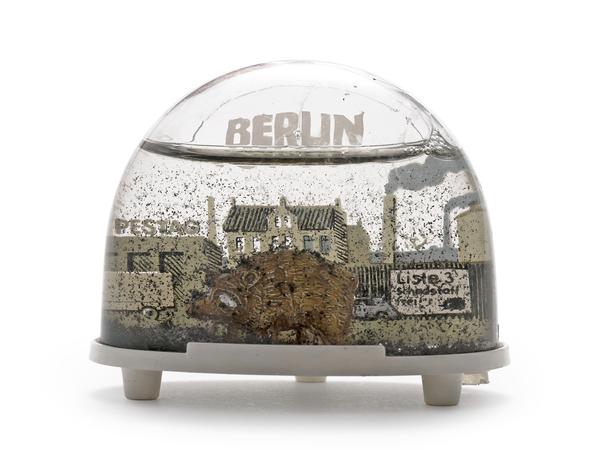

Der Stadtentwicklungsabriss versammelt Audiostationen, Texte, Plakate, künstlerische Hausmodelle und Devotionalien aus dem Berliner Häuserkampf – vom Hammer aus den Besetzerzeiten der 70er und 80er Jahre bis zum Merchandising der jüngsten Volksentscheid-Kampagne „Deutsche Wohnen enteignen“.

Schön ist, dass „Profitopolis“ den historischen Bürgerprotest gegen den Ausverkauf und Umbau der Städte in Ost und West nebeneinanderstellt. Beispielsweise in Gestalt eines Plakats des Ost-Berliner Künstlers Manfred Butzmann „Bürger! Halte nicht länger am Auto fest!“ (1988), auf dem eine Hand ein Spielzeugauto umklammert, und der Abbildung eines Gottlob nicht realisierten Autobahnkreuzes am Oranienplatz, Berlin-West.

© Armin Hermann/Museum der Dinge

Wie sich die architektonischen Resultate des Nachkriegs-Mietwohnungsbaus und der Profitmaximierung durch Eigentumswohnungsbau auf dem ehemaligen Mauerstreifen unterscheiden, lässt sich auf wenigen Kilometern Fußweg zwischen Moritzplatz und Spittelmarkt exemplarisch begutachten, erzählen Nadolni und Thaa.

Dort, die mit viel Grün durchsetzen Häuserriegel der Otto-Suhr-Siedlung, hier die historisierenden Betonwürfel der Investorenarchitektur Seydelstraße. Im breiten Beiprogramm zu „Profitopolis“ lässt sich die Tour durch mehrere historische Stadtschichten künstlerisch begleitet erleben.

Mitmachen ist Bürgerpflicht

In einer Stadt, die sich nach den Bedürfnissen der Menschen und nicht nur nach denen des Kapitals entwickeln will, sind die Bürger der entscheidende Faktor. Sie sind diejenigen, die die humane Gestaltung der Nachbarschaft nicht nur der Kommunalpolitik überlassen dürfen. Das war den Werkbundarchiv-Mitgliedern der politisierten 70er Jahre ebenso ein Anliegen wie deren Vorgängern im Deutschen Werkbund, die sich in den 20er Jahren beispielsweise für Neues Bauen starkmachten.

Gut, in der Ausstellung zu sehen, dass es diese Mitgestaltungsvorstöße in zahlreichen Bürgerinitiativen gibt. So wie den einer Gruppe, die in einer Videosimulation zeigt, wie sie einige der Autospuren der Leipziger Straße in Parks verwandeln will, die sich vor den Wohnblocks erstrecken.

„Wer an den Dingen seiner Stadt keinen Anteil nimmt, ist nicht ein stiller Bürger, sondern ein schlechter Bürger“, belehrt auf einem Wandtext der antike Staatsmann Perikles im Jahr 430 vor Christus streng seine Athener. Ein Quäntchen dieses Bewusstseins könnte in Berlin, wo viel zu viele gar keine Verantwortung für den öffentlichen Raum zeigen, nicht schaden. Die neue Bleibe des Museums der Dinge jedenfalls zeigt, dass selbst eine von urbanen Verdrängungsprozessen betroffene Institution Glück im Unglück haben kann.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false