© Lars Eidinger/SFPM

Neoromantik im Schloss Branitz: Schnappschüsse im Domizil des Fürsten

Für eine beeindruckende Ausstellung haben Fotografen ihre Werke ins Domizil von Hermann von Pückler-Muskau gehängt. Unklar bleibt nur: Was ist überhaupt Romantik?

Stand:

Romantik ist ein diffuser, widersprüchlicher Begriff. „Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht“, hat Caspar David Friedrich gefordert. Neoromantik? Das hochtrabende Wort lässt sich noch schwerer fassen. Es klingt nach Nostalgie, Sehnsucht und Überschwänglichkeit.

„Neoromantik“ heißt eine beeindruckende Ausstellung in Cottbus, es ist die erste, die Simon Strauß kuratiert hat. In der Einleitung des Begleitheftes schreibt der Schriftsteller und Theaterkritiker: „Vielleicht werden Spätere einmal auf uns zurückschauen als letzte einer Art […], kurz vor einem evolutionären Sprung. Als jene, die die Fähigkeit zum Empfinden noch besaßen, aber keine richtige Verwendung mehr dafür hatten.“

Da mischen sich Pathos, Kulturkritik und die Lust am Untergang. Zum Glück findet die Ausstellung an einem überaus heiteren Ort statt: im Barockschloss Branitz, in das sich Hermann von Pückler-Muskau 1845 zurückgezogen hatte, um sich von seinen abenteuerlichen Reisen zu erholen.

Die Reisen hatten den Globetrotter berühmt, aber auch arm gemacht. Jahrelang war Pückler unterwegs gewesen, um die Welt bis nach Ägypten und in den Sudan zu erkunden, Gegenden, in die bis dahin kaum ein Europäer vorgedrungen war. Die Bücher, die er darüber schrieb, wurden Bestseller.

Doch weil der Fürst auf großem Fuß lebte, stand er vor dem Bankrott. Den Stammsitz der Familie, das Schloss Branitz in der Niederlausitz, in dem er 1785 zur Welt gekommen war, musste er verkaufen. Für Amouren war Pückler stets zu haben gewesen. Zeitgenossen spotteten, er habe mehr Liebschaften als Casanova gehabt.

© Lars Eidinger

Mit seiner Ehefrau Lucie von Hardenberg, die dort auf ihn gewartet hatte, zog Pückler nach Branitz. Aus dem Ruhestand wurde ein Kraftakt. Denn auch wie schon in Muskau legte Pückler dort einen gewaltigen Landschaftsgarten an, der über die Oder bis ins heute polnische Niederschlesien reicht.

In Äthiopien kaufte er eine Sklavin frei, die ihn durch den Orient begleitete. Als er mit ihr die Heimreise antrat, löste das einen Skandal aus. Allerdings starb die 16-jährige Machuba, bevor sie Muskau erreichten.

© Slawomir Elsner

Hermann von Pückler hatte ein Faible für das Außergewöhnliche. Die Kunstwerke und Kuriositäten, die er von seinen Expeditionen mitbrachte, füllen bis heute die Branitzer Residenz: wagemutig geschwungene Ali-Baba-Säbel, kostbar gravierte Prunkhumpen, ausgestopfte Reptilien.

Pomp und Gemütlichkeit

Zusammen mit dem Pomp und der Gemütlichkeit des Pückler’schen Interieurs bildet der Nippes seiner Grand Touren ein einzigartiges Ensemble zwischen Kunst und Kitsch. Der „grüne Fürst“, wie ihn sein Biograf, der langjährige Tagesspiegel-Feuilletonchef Heinz Ohff, charakterisierte, war ein Freund der Petersburger Hängung.

Dicht an dicht füllen Ahnengalerien, Bücherwände und Jagdtrophäen die Wände. Ein kunterbuntes Horror vacui, das sicher auch Andy Warhol gefallen hätte. „All is pretty“ lautete eine Maxime des Pop-Art-Papstes. Alles ist hübsch.

© Anne Schönharting

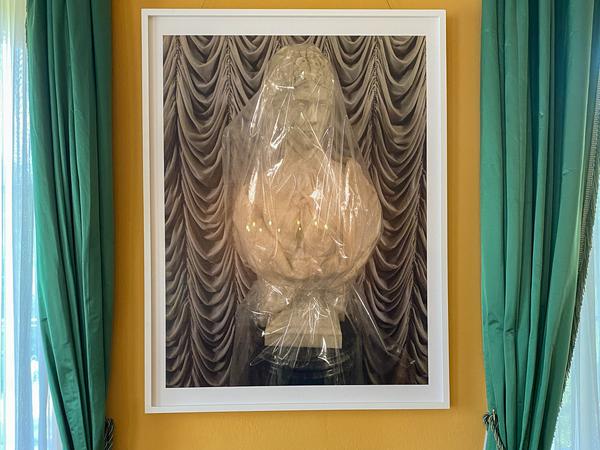

„St. Petersburg“ heißt eine Fotografie von Lars Eidinger, die in der Ausstellung zu sehen ist. Sie hängt an einer erdnussbraunen Wand in Pücklers Billardzimmer und wirkt wie ein ironischer Kommentar zur Überfülle des Domizils. Ein Stück weiter liegt ein niedliches Perserkätzchen auf einer Plexiglaskonsole, ebenfalls von Eidinger fotografiert.

Katzenbilder, Kunstfotografien für Museen und Galerien: Eidinger bespielt viele Kanäle. Er tritt an der Berliner Schaubühne, in Filmen und Serien auf, arbeitet als Musiker und DJ unter dem Motto „Autistic Disco“ und veröffentlicht seit 2016 Fotos auf seinem Instagram-Account. Sein letzter Bildband trägt den Titel „O Mensch“, nach einem Gedicht von Friedrich Nietzsche.

Das Mobiltelefon ist ein Vermittler zwischen mir und dem Bild. Die Geste des Telefonierens hat etwas von Hamlet, der den Totenschädel vor sich hält.

Lars Eidinger, Schauspieler und Fotograf.

Lars Eidinger besitzt einen präzisen, manchmal bitterbösen Blick. In Details, über die andere schnell hinwegsehen, erkennt er die Absurdität des Alltags. Zwei Schaufensterpuppen, die sich umarmen. Ein süßes Teilchen, „Amerikaner“ genannt, mit herzförmigen Augen und lächelndem Mund. Drei Freunde, die sich knäuelförmig umarmen. Eine Nonne schiebt eine Mülltonne. Eine behaarte Männerbrust mit der Tattoo-Aufschrift „Tattoo“.

Eine ganze Wand ist mit solchen Schnappschüssen bedeckt. Manchmal benutzt Eidinger eine Spiegelreflexkamera. Schon das Wort, erzählte er in einem Interview, beschreibe, worum es beim Fotografieren gehe: „Sich zu spiegeln und zu reflektieren.“ Aber schneller ist er mit dem Auslöser seines Mobiltelefons, das Handy ist für ihn „ein Vermittler zwischen mir und dem Bild. Die Geste des Telefonierens hat etwas von Hamlet, der den Totenschädel vor sich hält“. Oha.

Aber auch die Arbeiten anderer Künstler passen perfekt ins Konzept. Die Berliner Ostkreuz-Fotografin Anne Schönharting nimmt für ein Langzeitprojekt Menschen in ihrem Habitat auf. Sie porträtiert vor allem Mittelschichtsfamilien, die in Altbauwohnungen zwischen großformatigen Gemälden und wilhelminischen Schreibtischen das Leben einer Bourgeoisie nachstellen, die dort einmal gelebt haben könnte.

Floral wuchernde Tapeten

Die Mutter und ihre drei Kinder, die Schönharting vor floral wuchernden Tapeten fotografierte, wirken wie Statisten in einem Skript, das sie nicht selbst geschrieben haben. Gleich darunter hängt ein barockes Gruppenporträt von festlich gekleideten Adligen. Dieselben Gesten, eine andere Ära.

Die Kunst ist das Höchste und Edelste im Leben, denn es ist Schaffen zum Nutzen der Menschheit.

Hermann von Pückler-Muskau, Fürst und Landschaftsplaner

Walter Benjamin, in besten bürgerlichen Verhältnissen in Berlin aufgewachsen, war vom kulissenhaften Design des 19. und 20. Jahrhunderts befremdet. Im Wechsel der Stile, vom Gotischen übers Persische in die Renaissance, fand er Beweise eines schlechten Geschmacks. Und, wie er in seinem „Passagen-Werk“ schreibt, einen wunderlichen Surrealismus: „Diese Zeit war ganz auf den Traum eingerichtet, war auf Traum möbliert.“

Hermann von Pückler-Muskau war gewiss ein Träumer. Heinz Ohff schildert ihn als linksliberal denkenden Romantiker, der mit der Revolution von 1848/49 sympathisierte. Pückler liebte es, sich zu kostümieren. Im Orient trug er wallende Gewänder, eine Kufiya als Kopfbedeckung, wie ein Räuberhauptmann aus Tausendundeiner Nacht. Auf die Hohenzollern blickte er wegen ihrer nicht standesgemäßen Kleidung herab.

Friedrich II. hatte bis zum Tod seine zerschlissene Uniform getragen, Kaiser Wilhelm II. setzte sich gerne einen mittelalterlich anmutenden Helm auf, den der Reichsadler bekrönte. Ein Ausweg aus dieser bitteren Wirklichkeit war für ihn die Kunst. Sie sei „das Höchste und Edelste im Leben, denn es ist Schaffen zum Nutzen der Menschheit“, lautet sein letzter Tagebucheintrag, 1871 in der Nacht vor seinem Tod notiert.

Das schönste Bild der Ausstellung stammt vom israelischen Fotografen Benyamin Reich, der seit 2009 in Berlin lebt. Es zeigt ein nacktes Paar, das in Rügen auf dem Felsen steht, den schon Caspar David Friedrich malte. Wir sehen die beiden von hinten. Sie halten Händchen und blicken in die Landschaft. Vor ihnen liegt das Paradies.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false