© imago/Schöning

Provenienzfall am Georg Kolbe Museum: Neuer Blick auf den Tänzerinnenbrunnen im Museumsgarten

Direktorin Kathleen Reinhardt gestaltet Provenienzforschung als offenen Prozess. Am Wochenende lädt sie zu einem Symposium. Auch die Erben sind da.

Stand:

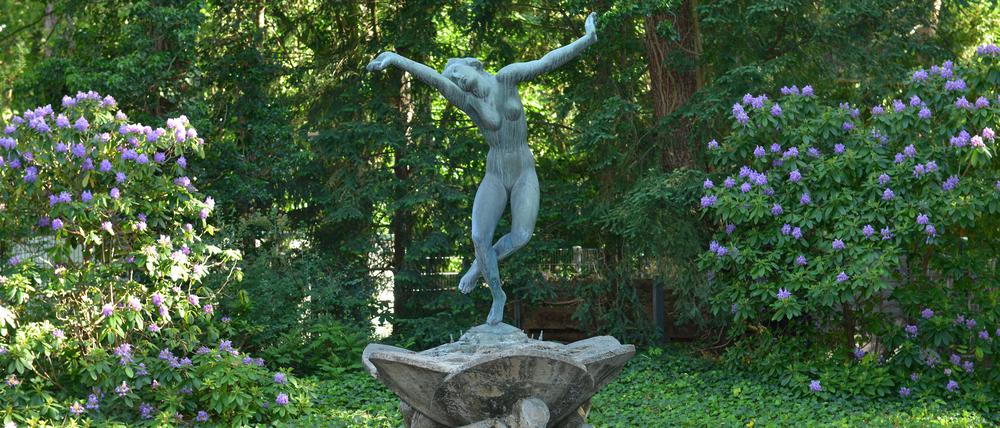

Drei kauernde männliche Figuren stützen mit ihren Rücken und Händen eine blütenförmige Brunnenschale. Obenauf eine grazile Tänzerin, die Arme zur Seite gestreckt, den Kopf geneigt. Sie ist eine Variation von Georg Kolbes Tänzerin von 1912, die ihn berühmt machte. Wenn aus der Brunnenschale Wasser hochspritzt, sieht es aus, als würde die Bronzefigur schweben.

Georg Kolbe schuf den Brunnen 1922 für den jüdischen Unternehmer Heinrich Stahl, der ihn vor seine Dahlemer Villa aufstellte. Während des Nationalsozialismus wurde die Familie Stahl verfolgt und musste ihr Haus unter Wert verkaufen. 1942 starb Heinrich Stahl im Konzentrationslager Theresienstadt, seine Frau Jenny überlebte und konnte nach der Befreiung in die USA emigrieren.

Brunnen galt als verschollen

Figur und Becken wurden im Krieg getrennt, galten lange als verschollen, kamen aber auf abenteuerlichen Wegen wieder zusammen und wurde 1979 erstmals im Museumsgarten platziert.

Als Kathleen Reinhardt 2022 ihren Posten als neue Direktorin des Georg Kolbe Museums antrat, fiel ihr der Brunnen bald auf. Als studierte Kulturwissenschaftlerin mit Forschungsschwerpunkt afrikanische Kunst nahm sie schnell wahr, dass es sich bei den hockenden Figuren, ganz unten in der Pyramide um Schwarze Jünglinge handelt.

© dpa/Diana Pfammatter

Kolonial codiertes Motiv

„Können wir so etwas heute noch zeigen und wenn ja wie“, fragt sie sich und startet ein offenes Rechercheprojekt zum Brunnen, in das sie „kritische Freunde“ des Museums einbezieht. Das sind Künstlerinnen und Künstler, wie David Hartt, der jetzt eine Outdoor-Videoinstallation geschaffen hat, die den Brunnen direkt kommentiert, die Figuren aus ihrer Starrheit befreit.

© unbekannt

Das sind Künstler wie der Tänzer und Professor Jimmy Robert, Autoren wie Max Czollek oder Kuratorin Julia Grosse, mit denen sie die interdisziplinäre Publikation „Der Brunnen“ herausgebracht hat; es sind auch Schülerinnen und Schüler des Thomas-Mann-Gymnasiums oder Studierende des UdK-Masterstudiengangs „Kunst im Kontext“, die ihre eigenen Rechercheausstellungen zum Thema präsentieren.

Kolonial codiertes Motiv

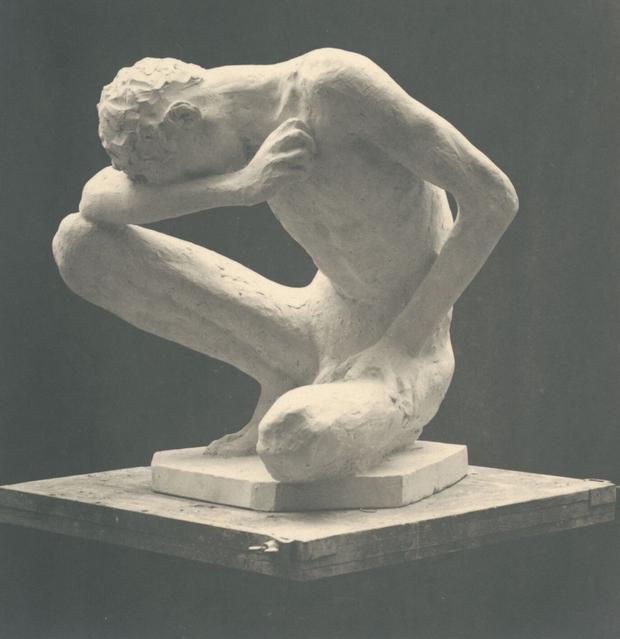

Aus den Dokumenten im Archiv lässt sich entnehmen, dass Georg Kolbe die Trägerfiguren seines Brunnens nach dem Vorbild eines „Hockenden Somali“ von 1912 geformt hat. Kolbe hat öfter mit einem afrikanischen Modell gearbeitet. Forscherin Anette Hoffmann liefert Hinweise, dass es sich hierbei um den Somalier Mohamed Nur gehandelt haben könnte, der für Völkerschauen nach Berlin gebracht worden war.

Eine „rassistische Intention“ unterstellt Reinhardt dem Bildhauer Kolbe nicht, sondern eine „koloniale Sozialisierung“, die für ihn ebenso gilt wie für seine Zeitgenossen im multikulturellen Berlin des frühen 20. Jahrhunderts. „Heute haben wir das Wissen und die Werkzeuge, um diese Zusammenhänge zu sehen.“

© Ludwig Schnorr von Carolsfeld

Der Brunnen sei ein gutes Studienobjekt, um auch zwischen den verschiedenen Generationen, die das Publikum des George Kolbe Museums ausmachen, zu vermitteln, findet Reinhardt. „Auf der einen Seite die Kolbe-Liebhaber, die durch die neuen Erkenntnisse über Kolbe stark getroffen waren. Auf der anderen möchten wir auch das diverse Publikum in Berlin von heute und morgen ansprechen.“

Geschenk an Hitler

Reinhardts Vorgängerin Julia Wallner hat in ihrer Amtszeit eine wegweisende Publikation zu Georg Kolbe im Nationalsozialismus veröffentlicht. Die neuen Forschungen basierten auf Erkenntnissen aus dem sogenannten „Kanada-Nachlass“. 2020 waren mehr als hundert Kisten mit Briefen, Tagebüchern und Fotos aus dem Nachlass Georg Kolbes wieder ans Haus zurückgekehrt, die Kolbes Enkelin Maria von Tiesenhausen im Laufe der Jahre nach Kanada gebracht hatte. Sie gaben Aufschluss über Georg Kolbes Korrespondenz mit Sammlern, Händlern, Galeristen, belegen seine Nähe zu den Mächtigen verschiedener Regierungszeiten vom Kaiserreich bis zum Nationalsozialismus. Kolbe konnte seine Kunst während des Nationalsozialismus weiterhin gut verkaufen. In einem der Briefe, der Teil der aktuellen Jubiläumsausstellung „Tea and Dry Biscuits“ ist, bedankt sich Hitler für ein Geburtstagsgeschenk Kolbes: eine Büste des spanischen Generals Franco.

Die Nachfahren des jüdischen Unternehmers Heinrich Stahl hatten im Jahr 2001 auf ihre Ansprüche am Brunnen verzichtet, sich aber eine Gedenktafel gewünscht, das geht aus einem Schreiben im Archiv hervor. Dazu ist es nie gekommen. Das will Reinhardt jetzt nachholen. Sie sucht einen Weg, das Gedenken an die NS-Verfolgungsgeschichte mit kolonialem Gedenken zu verknüpfen. Dauerhaft und lebendig. Es soll mehr sein als eine Plakette. Künstlerische Beiträge wie der von David Hartt, der offene Prozess der Aufarbeitung, sind Schritte dorthin.

Historische Verantwortung aus Überzeugung

Reinhardt hat bereits vor einer Weile die Stahl-Nachfahren kontaktiert. An diesem Wochenende reisen Teile der Familie aus den USA zu einem öffentlichen Symposium an, zu dem die Direktorin einlädt. Lynn Rother, Lichtenberg-Professorin für Provenienzstudien und Leiterin des Provenance Lab an der Leuphana Universität sowie Kolbe-Kuratorin und Moderne-Expertin Elisa Tamaschke werden die Brunnengeschichte erläutern. In einem nicht-öffentlichen Teil sollen mit den Nachfahren weitere Schritte der Erinnerungsgestaltung besprochen werden. Anwälte verständigen sich parallel zu den juristischen Fragen, die der komplexe Fall aufwirft.

Reinhardt übernahm die Leitung des Georg Kolbe Museums mit dem Ziel, die Institution zu erneuern. Seit 2023 stellt sie die Geschichte des Hauses, die Sammlung und Georg Kolbes Werk systematisch infrage. „Mit Starrheit gegenüber der Komplexität kommen wir nicht weiter“, sagt sie. Ein Museum muss ein Ort sein, an dem komplizierte Verflechtungen besprochen werden können. Als Gegenpool zu Kulturkämpfen und Verengung im politischen Raum.

- Berliner Geschichte

- Charlottenburg-Wilmersdorf

- Hochschulen

- Kunst in Berlin

- Nationalsozialismus

- Schule

- USA

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: