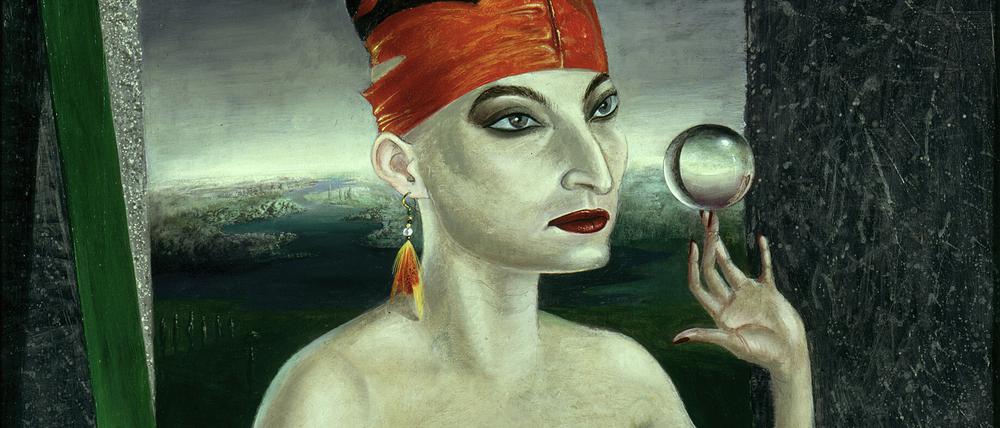

© Clemens Gröszer, VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Staatliche Museen zu Berlin / Jörg P. Anders,

„Strange!“ in der Sammlung Scharf-Gerstenberg: Die sonderbare Welt der Surrealisten

Eine Ausstellung über das Nachleben der Kunstbewegung während des Kalten Krieges: Vor allem DDR-Künstler nutzten diese Möglichkeit zur Wirklichkeitsflucht.

Stand:

Brav steht der Titel gebende Wachmann da, mit einer Laterne in der Hand. Er scheint auf das Eintreffen des nächsten Zuges zu warten, der sich mit Flammen spuckendem Schornstein gerade hinter dem Bahnhofsgebäude ins Bild schiebt. Darüber dräut dunkel der Abendhimmel mit bereits aufgegangenem Mond. Irgendetwas stimmt hier nicht. Tatsächlich nähert sich ebenfalls von rechts eine junge Frau mit langem, blau fließendem Kleid, das ihren nackten Busen zeigt.

Paul Delvaux hat zahlreiche solcher rätselhaften Bahnhöfe gemalt, auf denen unbekleidete Schönheiten auftauchen und verwirren. In der Sammlung Scharf-Gerstenberg begrüßt das gewaltige Querformat des Belgiers den Besucher gleich zu Beginn: Willkommen in der sonderbaren Welt der Surrealisten. Und doch ist das nicht ganz richtig. Die gezeigten Maler fühlten sich nicht zwingend dieser Kunstbewegung zugehörig, deren Ende gerne mit dem Todesjahr ihres geistigen Vaters André Breton, 1966, gleichgesetzt wird.

Die DDR-Künstler probten die Entrückung aus der Wirklichkeit

Mit den 1960ern fängt die Ausstellung im ehemaligen Marstall des östlichen Stüler-Baus von Schloss Charlottenburg allerdings gerade erst an. Unter dem Titel „Strange!“ vereint sie rund sechzig Werke von vierzig Künstlern aus den Sammlungen der Nationalgalerien in Ost- und West-Berlin, die bis zur Fusion 1990 in der geteilten Stadt getrennt erworben wurden.

Bei der Durchsicht der Bestände vor neun Jahren für die Eröffnungsausstellung des auf Surrealismus spezialisierten neuen Hauses hatte sich herausgestellt, dass sich dessen Eigenarten noch sehr viel länger im Repertoire vieler Künstler hielten. Insbesondere in der DDR probten Maler und Bildhauer die Entrückung aus der Wirklichkeit, zwei Drittel der gezeigten Werke stammen aus dem Osten Deutschlands.

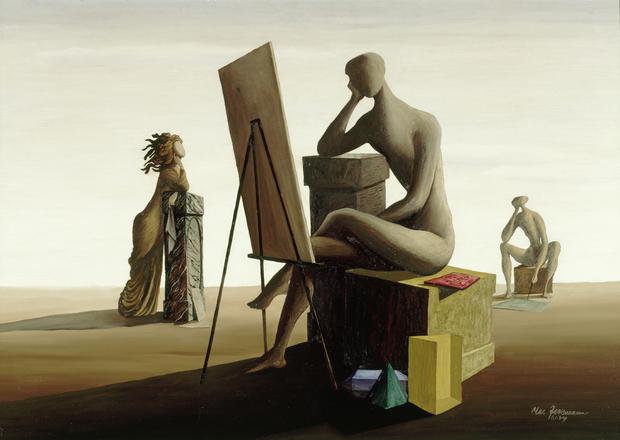

© Mac Zimmermann, VG Bild-Kunst Bonn 2025, Staatliche Museen zu Berlin, Eigentum des Landes Berlin / Jörg P. Anders

Der Parcours aber wird eröffnet mit den kleinen, feinen Tageszeiten eines West-Berliners, der als wichtigster Vertreter des Phantastischen Realismus galt. Mac Zimmermanns elegische Figuren, die sich wie Dalís Mannequins auf leerer Ebene dehnen und strecken, scheinen nicht von dieser Welt zu sein. Darin unterscheidet er sich von den Malern der DDR, die den harten Realismus à la Dix weiter pflegten, aber schräge Versatzstücke einfügten. Clemens Gröszers Akt balanciert auf seinem rechten Mittelfinger eine gläserne Kugel und trägt dazu eine Kaufhaustüte auf dem Haupt, stolz wie eine Krone.

Die überlängten Figuren der Neuen Sachlichkeit tauchen auch bei Sighard Gille auf, der sich im Selbstporträt von seiner Freundin in der Rolle einer sexy Friseuse im roten Minikleid die Haare ondulieren lässt. Bullig schaut er zwei Mal den Betrachter an: aus dem Spiegel und unmittelbar frontal.

© Gudrun Brüne, VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Staatliche Museen zu Berlin / Andres Kilger

Die eigene Verdoppelung vollzieht auch Gudrun Brüne mit ihrer „Modellpuppe“ von 1987: Die Sitzende mit Marionette weist selbst lauter Eigenschaften einer Puppe auf mit ihrem zotteligen Haar, dem starren Blick und den unnatürlich abgewinkelten Händen und Füßen.

Das schmale Ausstellungsbudget macht erfinderisch

Das von Kuratorin Kyllikki Zacharias eingerichtete Pingpong der Motive macht Spaß. Nicht chronologisch hat sie gehängt, sondern nach Gemeinsamkeiten gesucht. Zu einer großartigen Galerie geraten dabei die vier Frauenporträts von Volker Stelzmann und Wolfgang Peuker.

Alle drei wirken ebenso eigensinnig wie kraftvoll und sind ganz nach vorne an den Bildrand gerückt, sodass sie die Wirklichkeit hinter sich ganz abriegeln. Bei der Ausstellungseröffnung verriet Stelzmann, dass er bei seinem „Fräulein Krupicka“ den Hintergrund nach und nach sogar Schwarz gemalt hätte. Nur noch ein kleines Fenster öffnet sich nach draußen zur Außenwelt.

Zur Besonderheit der Ausstellung gehört auch, dass sie vollständig aus eigenen Beständen zusammengestellt ist, ohne Leihgaben auskommt, wie Kupferstichkabinett und Kunstbibliothek es seit jeher praktizieren. In der Sammlung Scharf-Gerstenberg ist es dem schmalen Budget geschuldet, auch die Ausstellungsarchitektur der Vorgängerausstellung wurde übernommen, nur in Pink übermalt. Die Not macht erfinderisch, die Fülle im Depot der Nationalgalerie schenkt Ideen zurück.

Diese Perspektive hatte Wolfgang Kunde, ein Schüler Mac Zimmermanns, schon lange. Dem Berliner Künstler ist ein eigenes Kabinett gewidmet. In seinem Werk finden sich Anklänge an Wols und Max Ernst, überall wuchert es, treten eigenartige Figuren hervor.

Aus den unbedeutenden Fundstücken, die er auf Trödelmärkten entdeckte und für seine kleinen Bilder zu Stillleben arrangierte, entfaltet sich ein ganz eigener Kosmos. „Kleingärtner sind auch Menschen“ lautet spöttisch der Titel eines Gemäldes. Maler sind es auch, möchte man hinzufügen. Sie finden ihre Möglichkeit für Fluchten jedoch nicht im Grünen, sondern auf der Leinwand.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: