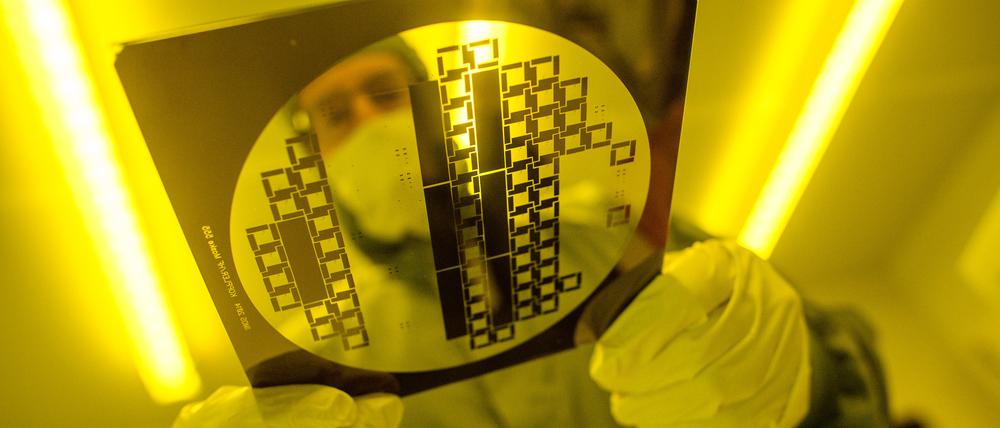

© dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Debatte um digitale Souveränität: Deutschlands fataler Fokus auf die Hardware

Wie kann sich Deutschlands vor digitalen Abhängigkeiten schützen? Darum ging es auf dem Dots & Lines Festival des Tagesspiegel. Die Antwort der Bundesregierung überzeugt Experten nur bedingt.

Stand:

Geht es nach Jörg Kukies, dem wohl wichtigsten wirtschaftspolitischen Berater von Kanzler Olaf Scholz (beide SPD), hängt Deutschlands digitale Souveränität vor allem an einem: Geld! So zumindest konnte man den Vortrag des Staatssekretärs im Bundeskanzleramt auf dem Dots & Lines Techfestival des Tagesspiegel verstehen.

Es werde nun mal leider weltweit kein Halbleiterwerk ohne staatliche Förderung gebaut. Deshalb habe man sich sehr bewusst entschieden, in diesem Bereich mitzuspielen.

Kanzleramt betont Industrieansiedlungen

Die Summen, die die Bundesregierung investiert, damit Deutschland wieder zu einem nennenswerten Standort für die Halbleiterindustrie wird, sind tatsächlich enorm. Allein für die Chipfabrik von Intel in Magdeburg fast zehn Milliarden Euro. In Dresden erhalten TSMC fünf und Infineon eine Milliarde Euro für ihre neuen Werke. Wolfsspeed bekommt für seine Factory im Saarland eine halbe Milliarde Euro.

© dpa/---

Das Ansiedlungsprogramm wertete Kukies als vollen Erfolg. In Deutschland würden nach einer Studie des Automobilverbandes VDA mit Abstand die meisten Chipfabriken in Europa gebaut. 13 seien es hierzulande, das zweite Land der Rangliste könne nur drei Fabriken vorweisen.

Rund um die Fabriken entstehe ein ganzes digitales Ökosystem, sagte Kukies. Im Saxon Valley rund um Dresden, im Cybervalley in Baden-Württemberg und bald auch rund um Magdeburg.

Abhängigkeit bei Software

Lukas Iffländer, Professor für Cybersicherheit an der HTW Dresden, hält diesen Fokus auf Hardware für verkürzt. Gerade bei der Software sei Deutschland extrem abhängig vom Ausland. Für KI-Anwendungen gebe es mit DeepL derzeit nur ein nennenswertes Start-up hierzulande, sagte Iffländer, der zu den Gästen der Konferenz gehörte.

In Kukies’ Vortrag vermisste er Hinweise zu einer Open-Source-Strategie des Bundes. Auch zum Bundesclient, mit dem ein standardisierter sicherer Computerarbeitsplatz für Behörden geschaffen werde sollte, habe Kukies nichts Neues gesagt. Das Projekt habe noch der frühere Innenminister Horst Seehofer (CSU) gestartet. „Seitdem kommt es nicht voran“, beklagt Iffländer. Noch immer würde deshalb jedes Ministerium und jede Behörde seine eigene Softwarelösung erarbeiten.

Dass die Bundesregierung die Software-Schwäche der deutschen Wirtschaft als Problem erkannt hat, machte auf dem Dots & Lines Techfestival die Start-up-Beauftrage im Wirtschaftsministerium, Anna Christmann (Grüne), deutlich.

Abgehängt bei Künstlicher Intelligenz

Es reiche nicht, wenn die Europäische Union Künstliche Intelligenz nur reguliere, sagte sie. Für eine digitale Autonomie sei vor allem entscheidend, dass in Europa KI-Anwendungen entstünden. Sie forderte deshalb, dass auf den AI Act der Europäischen Union nun ein europäisches Investitionsprogramm folgt.

Wie schwierig es für europäische Start-ups aufgrund der strengen Regulierung ist, mit Firmen in den USA und China mitzuhalten, erläuterte Kirstin Hegner vom Münchner Digital Hub Mobility am Beispiel des autonomen Fahrens. In den USA dürfe jedes Unternehmen seine autonom fahrenden Fahrzeuge auf die Straße bringen, solange sie sich nicht als Sicherheitsrisiko erwiesen, sagte sie. Und selbst wenn ein Modellversuch für Robotaxis scheitert, so wie bei Cruise in San Francisco, gebe es bald eine zweite Chance.

In Deutschland dagegen wollen die Behörden genau vorschreiben, wo vollständig autonom fahrende Autos fahren dürfen. Derzeit sollen solche Fahrzeuge auf dem sogenannten Level 4 vor allem im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden. Daraus ergibt sich allerdings ein praktisches Problem, so Hegner: Für kaum einen Hersteller lohnt es sich, für solch geringe Fallzahlen autonom fahrende Fahrzeuge zu entwickeln.

Dabei würden autonome Fahrzeuge auch im ÖPNV dringend benötigt. Nur mit On-Demand-Angeboten auf der letzten Meile werde der öffentliche Verkehr auch auf dem Land endlich attraktiv. Mit Fahrern sei dieses Angebot allerdings viel zu teuer.

© Marie Staggat für den Tagesspiegel

Doch derzeit arbeitet von den deutschen Autoherstellern nur Volkswagen an autonomen Shuttles, Mercedes-Benz und BMW wollen lieber teil-autonome Assistenzsysteme immer weiter vorantreiben.

Weltweit jedoch wird am autonomen Fahren mithilfe von KI intensiv geforscht. In China stoßen deutsche Hersteller dabei auf ein Problem: Sie dürfen die bei dortigen Feldversuchen generierten Daten nicht außer Landes bringen. Hier verhandelte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zuletzt im Sinne der heimischen Autoindustrie mit chinesischen Stellen, um einen Kompromiss zu erzielen. Er sollte KI-Forschung in Deutschland mit chinesischen Daten ermöglichen.

China-Kontroverse zeigt Defizite

Bundeskanzler Olaf Scholz warf Wissing daraufhin eine mangelnde Absprache vor. Mehrere Ministerien – darunter das Auswärtige Amt, das Wirtschafts- und das Innenministerium – hatten den Vorstoß zuvor kritisiert. Sie sahen in der Absichtserklärung zum Datenaustausch einen Verstoß gegen die China-Strategie der Bundesregierung.

Das Verkehrsministerium wies dies zurück. Gegenstand dieser Erklärung sei, in den Dialog zu rechtlichen Fragen des Datenaustausches zu treten – eine konkrete Übereinkunft sei damit ausdrücklich nicht verbunden, betonte ein Sprecher. „Die Etablierung von fachlichen Dialogen steht im Einklang mit der China-Strategie der Bundesregierung.“ So argumentierte auf dem Dots & Lines Techfestival auch Wissings Staatssekretär Stefan Schnorr (FDP).

In der Bundesregierung scheint der Streit damit tatsächlich ausgeräumt zu sein. Die Sache sei erledigt, sagte für das Kanzleramt jedenfalls Jörg Kukies.

Doch die Kontroverse zeigt, in welch schwierige Abwägungsprozesse Deutschland gerät, wenn entscheidende Zukunftstechnologien vor allem im Ausland – und insbesondere in autoritären Regimen – entwickelt werden.

- Baden-Württemberg

- BMW

- Bundesregierung

- China

- Die EU

- Friedrich Merz

- Horst Seehofer

- Olaf Scholz

- SPD

- USA

- Volker Wissing

- Volkswagen

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: