© Animation: Frank Lochter

1000 Jahre älter als Stonehenge : Hobby-Astronom will Brandenburger Kultstätte zum Touristen-Hotspot machen

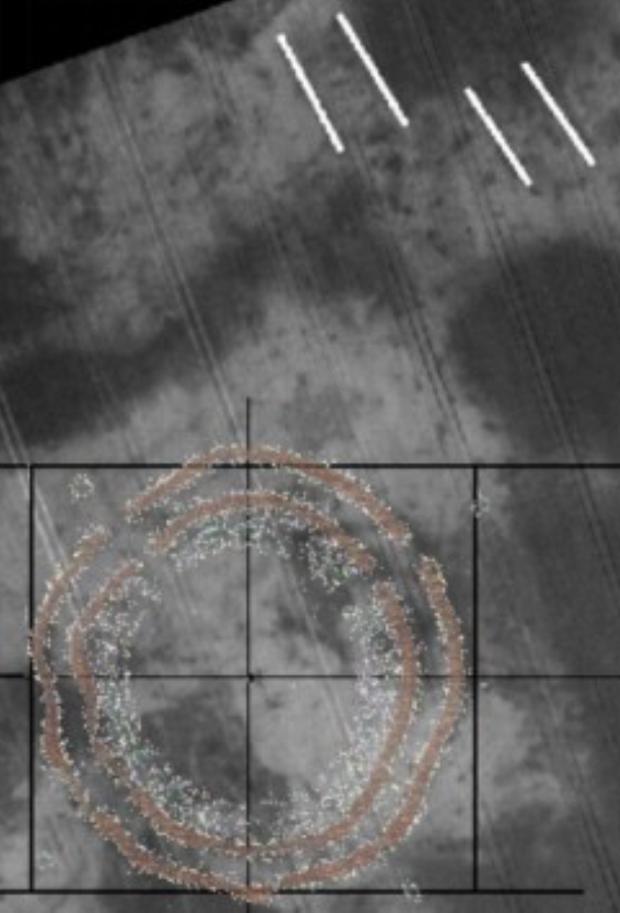

Vor 6700 Jahren diente eine Kreisgrabenanlage als Versammlungsort in Teltow-Fläming. Doch die Reste von Brandenburgs Stonehenge werden langsam ausgelöscht. Wer rettet das historische Erbe?

Stand:

Frank Lochter traute seinen Augen nicht. Da war er mit seiner Frau auf einer Radtour in Teltow-Fläming und wollte ihr zeigen, wo er als junger Geophysiker am Heiligen Abend 1993 in eisiger Kälte mit seiner Vermessungsgerätschaft übers Feld gestapft war: Hier stand vor fast 7000 Jahren das älteste Gemeinschaftsbauwerk des heutigen Brandenburgs. „Und dann sah ich, da ist in mehr als 30 Jahren ja nichts passiert.“ Kein Schild, keine Sicherung, kein Nachbau, so wie andere Bundesländer ihre historischen Schätze längst für die Nachwelt erhalten. Das darf doch nicht so bleiben, findet er. Und nicht nur er allein.

Das „Stonehenge Brandenburgs“, einst in der Jungsteinzeit Versammlungs- und Kultstätte der ersten Bauern Brandenburgs und mehr als 1000 Jahre älter als das berühmte Stonehenge in Großbritannien sowie nördlichster Woodhenge-Fundort Europas, es ist ein vergessener Schatz.

Wenn das so weitergeht, ist unser Erbe aus der Jungsteinzeit für immer verloren.

Frank Lochter, Woodhenge-Liebhaber und Geophysik-Experte aus Potsdam

Das insgesamt rund 1,5 Hektar umfassende Gelände ist von Ackerfurchen durchzogen; die Agrargenossenschaft zahlt der Gemeinde Niedergörsdorf Pacht. Und dann noch Starkregen und Erosion. „Wenn das so weitergeht, ist unser Erbe aus der Jungsteinzeit, das älteste Gemeinschaftsbauwerk Brandenburgs, als historische Sehenswürdigkeit für immer verloren“, sagt Lochter.

Das Nachbarland Sachsen-Anhalt hingegen hat seine „Woodhenges“, das Ringheiligtum Pömmelte und das Sonnenobservatorium Goseck, eindrücklich zu Bildungs- und Erlebnisorten ausgebaut. „Diese Stätten haben eine wahnsinnige Ausstrahlung, auch für den Tourismus, das ist ja unsere Geschichte“, sagt Frank Lochter.

Mitte Juli präsentierten jetzt der Geophysik-Experte Lochter aus Potsdam, der Kreisarchäologe Stefan Pratsch von der Unteren Denkmalschutzbehörde und die ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin Leonore Pahl bei einer Infoveranstaltung, was sie sich für die Zukunft der Region ausgedacht haben. Sie alle eint der Wunsch, das versteckte historische Erbe durch eine Nachstellung des Originals sichtbar zu machen.

Entdeckt worden war die Kreisgrabenanlage einst von einem ein gewissen „H. Dietz“ im Jahr 1979 bei einer Flurbegehung, als er „größere dunkle Verfärbungen“ im Boden fand, samt Keramikscherben mit Linienmustern. „Vermoderte Palisaden, die Humusverfärbung ist über Jahrtausende sichtbar“, sagt Kreisarchäologe Stefan Pratsch.

© Frank Lochter/privat

Als nach dem Mauerfall wieder mit Kleinflugzeugen geflogen werden durfte, sah auch Luftbildarchäologe Otto Braasch bei einem Erkundungsflug 1991 diese sehr auffälligen Kreise im Feld. Wie das Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege dem Tagesspiegel auf Anfrage mitteilte, wurde die Kreisgrabenanlage von Bochow 2005 auf die Denkmalliste eingetragen. „Wegen eines Flurbereinigungsverfahren befindet sich dieses Bodendenkmal derzeit allerdings erneut in Bearbeitung. Das hat aber mit dem Schutzstatus nichts zu tun“, teilte Pressesprecher Christof Krauskopf mit.

Woodhenge, aus Holz – Stonehenge, aus Steinen

Das Woodhenge von Bochow besteht aus zwei nahezu konzentrischen Kreisen, also mit demselben Mittelpunkt. Der innere hat einen Durchmesser von 60 bis 64 Meter, der äußere einen von 76 bis 80 Metern. Die etwa zwei Meter breiten und etwa zwei Meter tiefen Gräben sind jeweils etwa fünf Meter voneinander entfernt. Innen standen die Palisaden im Rund, mit vier Toröffnungen. Das meiste war aus Holz („Woodhenge“), manches wurde später offenbar auch aus Stein geschaffen; in England hingegen sind alles Felsen („Stonehenge“).

© Frank Lochter/privat

Hier trafen sich früher die Menschen wohl, geschützt, wie in einem Observatorium, zu astronomischen Beobachtungen etwa des Mondes. Sie beobachteten Sommer- und Wintersonnenwende dank des Lichts, welches durch Tore und dann auf Pfähle fiel. Das funktioniere wie ein Kalender, sagt Pratsch. Die Menschen sollen so Daten für Ernte und Aussaat gesammelt haben. Möglicherweise war es auch eine Sport-, Kult- und Opferstätte. Auch nordöstlich vom Woodhenge standen Langhäuser, in denen die ersten Bauern des heutigen Brandenburgs im Winter auch mit ihren Tieren, über etwa 200 Jahre lebten. Heute hat Bochow 250 Einwohner.

© Animation: Frank Lochter

Dass die historische Stätte überhaupt noch zu lokalisieren ist, ist auch Archäologie-Fan Lochter zu verdanken, der an der Kreisstraße K7210, von Bochow nach Jüterbog führend, und vor der Nuthe-Kreuzung, am Straßenrand etwas unterhalb des V-förmig geschwungenen Plattenwegs, einen Briefkasten montiert hat: Nach 100 Meter Fußweg gen Osten liegt der Mittelpunkt des Woodhenge auf einer Erhebung.

Retten wollen das Woodhenge alle – nur wie?

In der Region sind sich die wichtigen Entscheidungsträger darin einig, dass der Ort für die Nachwelt dringend erhalten und anders präsentiert werden soll. Nur wer das in die Hand nehmen und wie es finanziert werden soll, ist noch völlig unklar. Der Tagesspiegel hat sich bei den Beteiligten umgehört.

Der Vorsitzende des Heimatvereins Jüterboger Land, Jörg Podzuweit, sagt auf Anfrage, es könne sich unter dem Vereinsdach eine neue Arbeitsgruppe bilden, aber für den Heimatverein seien etwa Förderanträge und touristische Einbindung keinesfalls zu stemmen. Anruf bei der Bürgermeisterin der Gemeinde von Niedergörsdorf. Sie verweist darauf, dass es an der Kreisstraße weder Parkmöglichkeiten gebe, noch dass man die Woodhenge-Stelle mit einem Radweg erreichen könne, etwa von der Flämingskate über Bochow bis nach Jüterbog.

© Frank Lochter/privat

„Wenn ich einen Radweg finanziert bekäme, würde ich das Areal sofort aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausnehmen“, sagt Doreen Boßdorf. Die Agrargenossenschaft zeige sich kooperationsbereit. Gebe es den Radweg, könnte man auch an der Flämingskate Schilder mit Bildern und Erläuterungen aufstellen. Der Gemeinde fehlten aber für Ausbau und Vermarktung eines Gesamtkonzeptes für das Woodhenge Bochow die Mittel. „Ich habe weder das Geld noch das Personal.“

Welche Ideen gibt es, um das Areal zu beleben?

Frank Lochter rechnet für seinen Nachbau der Kreisgrabenanlage in Original-Größe jedenfalls mit gut 300.00 Euro Kosten: Die Tore und Palisaden könnten mit haltbaren Holzimitaten nachgestellt werden; Parkmöglichkeiten für Events, Konzerte, wissenschaftliche Treffen müssten ebenso angelegt werden. Stefan Pratsch stellt sich, eine Nummer kleiner, die Umwandlung in Grünland vor und kleinwüchsige Hecken, die die Dimensionen des Woodhenge sichtbar machen, und er kennt einen Schäfer, der das Areal beweiden würde.

Unsere Brandenburg-Videos jetzt anschauen

Das Heimatmuseum Jüterbog berichtet vom öffentlichen Interesse an thematischen Führungen zusammen mit dem Heimatverein. Dort sind zumindest die am und im Woodhenge gefundenen 7000 Jahre alte Keramikscherben, Feuersteine oder auch Stichel zur Bearbeitung von Holz, Geweih und Knochen im Kellerschauraum des Heimatmuseums ausgestellt. Manche in der Region fragen sich indes, warum das Land Brandenburg noch nicht tätig wurde. „Es wäre schade, wenn diese intensive Arbeit nicht auf irgendeine Weise gewürdigt wird und in Vergessenheit geraten würde“, findet auch die Ortschronistin für Bochow, Diana Hanske.

Frank Lochter fasziniert dieser Ort, weil er die Migration der Jungsteinzeit dokumentiere. Wassermassen aus dem Mittelmeer hatten sich damals durch den geteilten Bosporus ins Schwarze Meer ergossen, die Menschen flüchteten, und schließlich siedelten dereinst die ersten Bauern auf den fruchtbaren Lößböden, wie sie die Region um Jüterbog bietet. Nomadisierende Jäger und Sammler wurden vertrieben oder getötet. Auch das ist Teil der Geschichte.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false