© Archiv

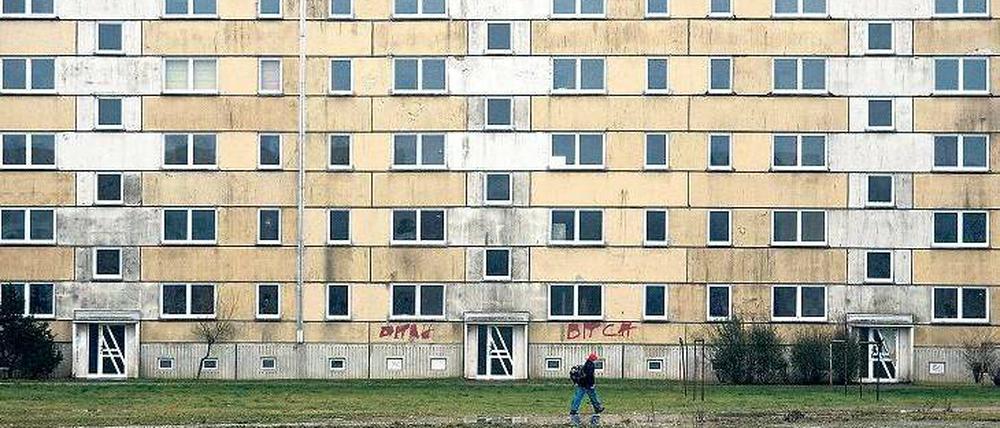

Wie Brandenburg mit der Flüchtlingskrise umgeht: Die leere Platte für Flüchtlinge

Weil Unterkünfte für Asylbewerber fehlen, will Brandenburg lieber sanieren statt abreißen. Die Landesregierung will deshalb das Programm "Stadtumbau Ost" umwidmen.

Stand:

Potsdam/Berlin - 400 000 Wohnungen müssen her, jährlich, fünf Jahre lang – damit im Einwanderungsland Deutschland keine krasse Wohnungsnot ausbricht. Wohnungen fehlen schon lange, zum Beispiel in Potsdam und Berlin. Weil es vor allem an bezahlbaren Wohnungen fehlt, müsse der Staat wieder in den sozialen Wohnungsbau einsteigen, sagen die Forscher des Pestel-Instituts – und den mit sechs Milliarden Euro fördern.

Die neue Studie zum Wohnungsbedarf wurde von einer ungewöhnlichen Koalition in Auftrag gegeben, bestehend aus Wohnungsverbänden, Bauwirtschaft, Mieterbund und Gewerkschaften. Die einen werden gedrängt, Wohnungen zu bauen, die anderen von Wohnungssuchenden und Geringverdienern bedrängt, die keinen bezahlbare Bleibe finden. Nun fordert das Bündnis steuerliche Förderungen für eine Neuauflage des sozialen Wohnungsbaus sowie die geplante Verschärfung der Energieeinsparverordnung (Enev) auszusetzen, die im nächsten Jahr kommen soll. Außerdem sollen die Länder Grundstücke bereitstellen.

Der Bund muss noch zustimmen

Die Bauminister von Brandenburg und Berlin hatten gemeinsam mit den Vertretern der anderen Bundesländer am Dienstag mit Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) an den Konzepten zur Senkung der Kosten gefeilt. Denn es müssen schnell neue Wohnungen her und die müssen billig sein. Denn der größte Teil der Zuwanderer nach Berlin zum Beispiel sind Menschen mit geringen Einkünften. Hinzu kommen die meist mittellosen Flüchtlinge.

Die Brandenburger Landesregierung will deshalb die bis 2019 zur Verfügung stehenden 17,5 Millionen Euro aus dem Programm „Stadtumbau Ost“ umwidmen. Das Geld ist eigentlich für den Abriss leer stehender Wohnungen gedacht, soll nun aber für Sanierung eingesetzt werden. Der Bund muss dem noch zustimmen. Bis zu 4000 Übergangswohnungen für Flüchtlinge könnten entstehen. Derzeit stehen 39 000 Wohnungen in 50 Brandenburger Städten, die am Stadtumbau beteiligt sind, leer. In den vergangenen Jahren wurden dort 6400 Wohnungen abgerissen.

Im Fokus sind vor allem Schwedt, Eisenhüttenstadt, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg (Havel)

Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider erklärte am Dienstag bei der Vorstellung des Kabinettsbeschlusses, Abrisswohnungen sollten vor allem in Städten wie Schwedt und Eisenhüttenstadt, aber auch in Cottbus, Frankfurt (Oder) oder Brandenburg (Havel) zu Übergangswohnungen für Flüchtlinge umgewandelt werden. Es komme natürlich darauf an, in welchem Zustand die Wohnungen sind. Nach zehn oder 15 Jahren Leerstand und nach einer Entkernung sei eine Sanierung wahrscheinlich zu aufwändig.

Noch vor wenigen Wochen hatte Brandenburgs Landesregierung den Vorstoß aus Baden-Württemberg brüsk zürückgewiesen, mehr Flüchtlinge in den Osten zu schicken und dort in leeren Wohnungen und Kasernen unterzubringen. Zur Frage, warum dass jetzt in Teilen doch möglich sein soll, sagte Scheider: „Wir wollen angesichts der angespannten Situation erstmal eine Pause machen.“

Karl-Ludwig Böttcher, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, sagte, es gehe jetzt um flexible Regelungen. Denkbar sei auch, das für den Abriss vorgesehene Fördergelder nicht verfallen, wenn die Kommunen die Wohnungen zunächst für Flüchtlinge wieder herrichten. Dieses Vorgehen könnten ein kleinen Teil der Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen lösen. Teilweise müssen die Kommunen dafür bereits auf Zelte und Turnhallen zurückgreifen. Entscheidend wird allerdings die Auswahl der Wohnungen, die vorerst nicht abgerissen werden sollen. „Uns geht es nicht darum, die Leute jwd – also ganz weit weg – abzuschieben“, sagte Böttcher. Es müsse auch für die soziale Betreuung gesorgt werden können, für Kindertagesstätten und Schulen. Es könnten nur Quartiere genutzt werden, die „infrastrukturell bestimmte Bedingen erfüllen“.

BBU-Vorstand Maren Kern warnt: Nur ein kleiner Teil der Flüchtlinge bleibt

Auch der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) erklärte, bei dem Abrissstopp und neuen Wohnungen für Flüchtlinge könne es nur um größere Siedlingskerne gehen und nicht um Quartiere, die schon abgekoppelt von städtischen Infrastrukturen seien, wo Bildungseinrichtungen geschlossen und der öffentliche Nahverkehr nahezu eingestellt wurden. BBU-Vorstand Maren Kern mahnte aber auch: „Von den vielen Neuankömmlingen wird sich nur ein kleiner Teil dauerhaft hier niederlassen. Deshalb muss der Stadtumbau und mit ihm auch der Abriss von langfristig überflüssigen Wohnungen auf jeden Fall fortgesetzt werden können.“ Brandenburgs Städte seien darauf angewiesen, dass die Fördergelder für den Abriss nicht verfallen.

Das Kabinett von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) beschloss zudem, in angespannten Wohnungsmärkten die Mittel für sozialen Wohnungsbau von derzeit 40 auf 70 Millionen Euro jährlich aufzustocken. Zusätzlich sollen einmalig 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, um leerstehende Schulen, Kindertagesstätten oder Bürogebäude für Flüchtlinge herzurichten. Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau werden erhöht. Für Städte und Kommunen, in denen Wohnraum knapp ist, stehen statt der bislang vorgesehenen 40 Millionen Euro pro Jahr nun 70 Millionen Euro jährlich bereit. Damit wird das Angebot für Haushalte mit niedrigem Einkommen verbessert. Die zusätzlichen 30 Millionen Euro kommen aus dem Landeswohnungsbauvermögen. (mit wik)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: