© dpa

Von Jan Kixmüller: Im Schatten der Milchstraße

Potsdamer Astrophysiker eröffneten gestern im Museum für Kommunikation das Jahr der Astronomie

Stand:

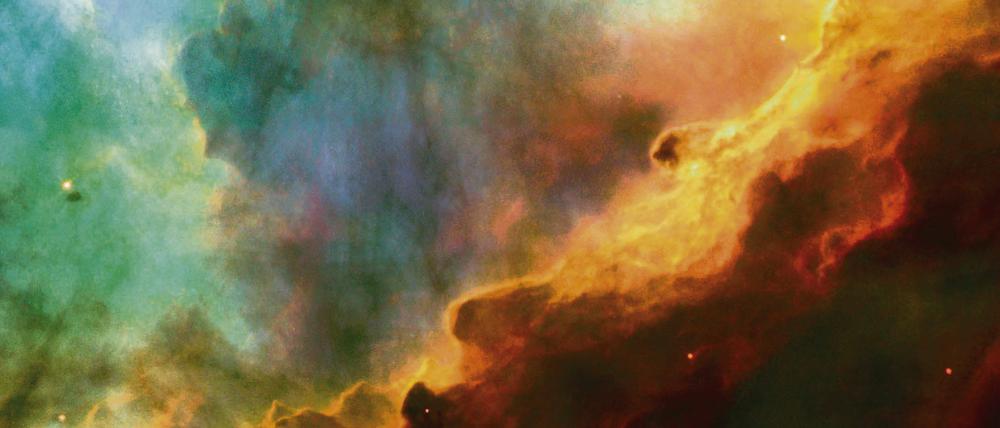

Schon Seneca war sich sicher: Sollte man die Sterne nur von einem Ort der Erde aus sehen können, die Menschen würden nie aufhören, dorthin zu reisen. Auch Prof. Matthias Steinmetz, wissenschaftlicher Vorstand und Direktor des Astrophysikalischen Instituts Potsdam (AIP), spricht von der Ästhetik des Sternenhimmels, die die Menschen anziehe. Neben der Schönheit interessiere den Menschen aber auch die Frage, wo die Erde sich im All überhaupt befindet. So steht dann auch das Internationale Unesco-Jahr der Astronomie in Deutschland unter dem Motto „Das Weltall: Du lebst darin – entdecke es!“.

Steinmetz eröffnete gestern im ehrwürdigen Gebäude des Museums für Kommunikation in Berlin das Themenjahr. Vor 400 Jahren richtete Galileo Galilei erstmals ein Teleskop ins Weltall, um die Himmelskörper genau beobachten zu können. Im selben Jahr veröffentlichte Johannes Kepler sein Buch „Astronomia Nova“. Er begründete damit die Erkenntnis, dass nicht die Erde das Zentrum des Universums ist, sondern der Planet vielmehr um die Sonne kreist. „Mittlerweile wissen wir, dass auch die Sonne um einen fernen Mittelpunkt rotiert, der sich wiederum auch nur am Rand des Universums befindet“, erklärt Steinmetz.

Womit die Fragen der Forscher nur komplizierter werden. Heute wissen wir, dass nur rund fünf Prozent der Welt aus den chemischen Elementen bestehen, die unser Leben überhaupt erst ermöglichen. Ein Großteil des Kosmos besteht aus dunkler Materie, von der bisher nur bekannt ist, dass es sie geben muss. 75 Prozent des Universums besteht wiederum aus dunkler Energie, die seine Ausdehnung weiter vorantreibt. „Ein Großteil des Universums besteht also aus etwas, das wir nicht kennen“, fasst Steinmetz zusammen. Die nächsten Forschungsfragen: Wie ist das gigantische Schwarze Loch beschaffen, das im Zentrum unserer Galaxie nachgewiesen wurde? Gibt es auf den rund 300 extrasolaren Planeten, die wir heute kennen, Sauerstoff und damit Leben?

An diesen elementaren Fragen will man die Öffentlichkeit in diesem Jahr teilhaben lassen. Gepaart wird diese Forschungsoffensive durch eine verstärkte Öffnung der deutschen Planetarien. Sternwarten, Planetarien, Forschungsinstitute und Museen haben unter Federführung des Potsdamer AIPs ein großes Programm rund um das Universum zusammengestellt. Start war gestern im Museum für Kommunikation mit einer Ausstellung. Vier Wochen lang zeigt das Haus eine Sonderausstellung über Geschichte und Zukunft der Forschungsmissionen zu den Sternen.

Zur Eröffnung hatten die Forscher live zum LaSilla Paranal-Observatorium der Europäischen Südsternwarte (ESO) geschaltet. „Guten Morgen Berlin!“, tönte etwas blechern gestern Mittag die Stimme des stellvertretenden Direktors Dr. Michael F. Sterzik aus den Lautsprechern. Er habe eine wunderbare Nacht zur Beobachtung gehabt. Wieder einmal seien an die 50 Gigabyte Datenmaterial gesammelt worden. An rund 350 Nächten im Jahr bietet das weltgrößte Superteleskop in Chile beste Beobachtungsbedingungen. Die Luft sei dort so klar und ruhig , dass sogar der Schatten der Milchstraße zu erkennen sei.

Ein Bericht, der Prof. Matthias Steinmetz etwas neidisch aussehen ließ. Von Potsdam aus sind heute keine brauchbaren Beobachtungen mehr möglich. Hier werden die Daten ausgewertet, berichtet der AIP-Direktor. Und, das ist ihm sehr wichtig, hier wird die Technik entwickelt, die dann auf den exponierten Beobachtungsposten der Erde zum Einsatz kommt.

Das Themenjahr im Internet:

www.astronomie2009.de

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: