© Associação Cultural O Mundo de Lygia Clark

Gespräch über die Künstlerin Lygia Clark: „Es geht ihr darum, sich selbst zu spüren und zu erkunden“

Die Neue Nationalgalerie zeigt eine Retrospektive der Brasilianerin Lygia Clark. Kuratorin Maike Steinkamp über die Entdeckung des Raums und des eigenen Ichs

Stand:

Frau Steinkamp, Lygia Clark war in Europa lange vergessen. Die letzte Einzelausstellung zu ihr fand 1997 in Barcelona statt. Wie kommt es, dass sie jetzt in Berlin „wiederentdeckt” wird?

Klaus Biesenbach hat sich als Direktor der Neuen Nationalgalerie unter anderem zur Aufgabe gemacht, den eurozentristischen Blick auf Kunstgeschichte zu erweitern und Künstlerinnen mehr in den Fokus zu rücken. Die Idee zu einer Ausstellung über Lygia Clark hatten meine Kollegin Irina Hiebert Grun und ich gemeinsam.

Ich komme aus der europäischen Kunstgeschichte, habe mich viel mit Hans Arp, Sophie Taeuber und anderen Vertretern der Konkreten Kunst beschäftigt, von denen viele Anfang der 50er Jahr in São Paulo ausgestellt haben und eine wichtige Inspirationsquelle für dortige Künstler*innen waren. Irina Hiebert Grun hat über brasilianische Kunst des 20. Jahrhunderts promoviert. Wir haben uns unterhalten und gedacht: Lygia Clark ist jemand, den man auf jeden Fall wieder auf die Agenda bringen und in Europa bekannter machen muss.

War sie denn in Brasilien selbst immer präsent?

Auf jeden Fall, dort ist Lydia Clark ein Superstar. Schon seit den 50er-Jahren hat sie ihr Land repräsentiert, war drei Mal auf der Biennale in Venedig dabei. Ihre Arbeiten sind in den dortigen Museen sehr präsent. Viele Objekte befinden sich aber auch in Privatsammlungen, was unsere Recherche erschwert, allerdings auch richtig interessant gemacht hat. Weil man sieht, dass mit ihrer Kunst tatsächlich gelebt wird.

Clark hat in den 1950er-Jahren, nach ihrem Studium in Paris, noch traditionell gemalt. Dann begann sie, den Rahmen ins Kunstwerk mit einzubeziehen, genauer: den Schlitz zwischen Rahmen und Bild. Wie einzigartig war das zu dieser Zeit?

Diese organische Linie, so nannte sie diesen Zwischenraum, war für sie der erste Schritt in den Raum und ein einzigartiges Konzept von ihr, auf das sie sich während ihres gesamten künstlerischen Schaffens berufen hat. Für Sie war es der erste Schritt zu einer eigenständigen Entdeckung des Raums. Zwar versucht sie schon in ihren früheren Arbeiten, etwa in der Darstellung einer Treppe, auf der Leinwand Räumlichkeit darzustellen. Mit der Entdeckung der organischen Linie geht sie jedoch erstmals real in die dritte Dimension.

Der Neoconcretismo wollte der Kunst etwas Sensuelles geben.

Maike Steinkamp, Kuratorin

Lygia Clark war Teil der brasilianischen Strömung des Neoconcretismo.

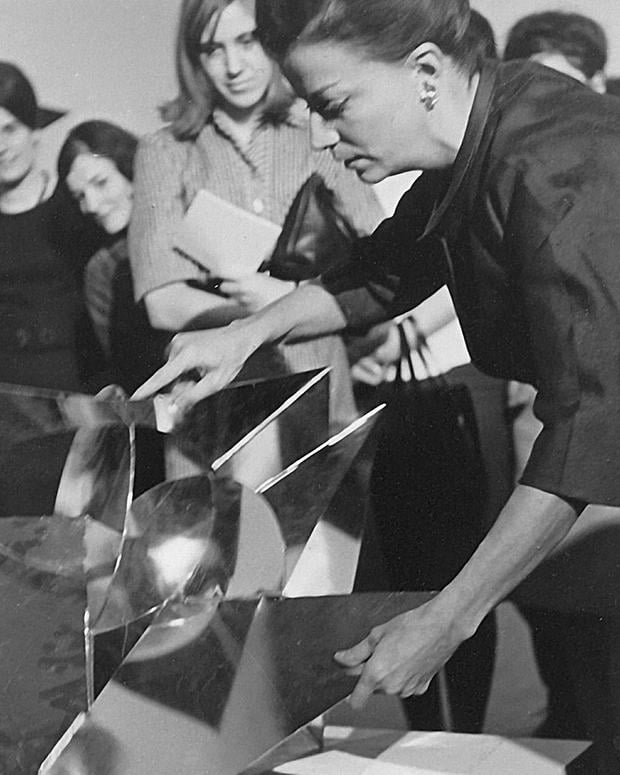

Die Mitglieder dieser 1959 gegründeten Bewegung wollten sich von der Konkreten Kunst absetzen, die als zu rational empfunden wurde. Neben Lygia Clark gehörten etwa auch Lygia Pape oder der Kunstkritiker und Dichter Ferreira Gullar dazu, der das theoretische Fundament entworfen hat. Es ging darum, den abstrakten Formen etwas Sensuelles zu geben und Betrachtende aktiv in den Schaffensprozess einzubeziehen. Als die neokonkrete Bewegung gegründet wurde, hat Lygia Clark auch ihre „Bichos” („Tiere”) entwickelt: Bewegliche Skulpturen, die in immer neue Positionen gefaltet werden können. Da ging es bereits um das Taktile, das Anfassen, die Verbindung mit dem Objekt.

© Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Elisabeth Walther-Bense

Gab es Künstler in Europa, deren Arbeiten vergleichbar sind?

Auf jeden Fall: Franz Erhard Walther, der „Handlung als Skulptur“ begriffen hat. Auch die deutsche Künstlerin Charlotte Posenenske hat Mitte der 60er-Jahre variable Metallskulpturen geschaffen, die sie immer wieder neu zusammengesetzt und im öffentlichen Raum platziert hat.

Lygia Clark war keine ausgebildete Architektin, aber sie hat auch Architekturmodelle entworfen.

Sie interessierte sich von Anfang an für den Raum, das hat sie auch auf architektonische Art und Weise versucht umzusetzen. So hat sie unter anderem eine Modell geschaffen, das sie „Baue deinen eigenen Lebensraum” genannt hat. Ihre Idee des offenen, variablen Raums finde ich auch persönlich total faszinierend. Auch Mies von der Rohe – den sie nicht kannte – ging es um die Verbindung von Innen und Außen, die Schaffung offener, flexibler Räume, je nach Bedürfnissen. Er wollte mit der Neuen Nationalgalerie, in der wir gerade sitzen, die Stadt ins Museum holen.

Die beiden kannten sich nicht?

Nein, es war einfach ein gleichzeitiges Entstehen von Phänomenen an verschiedenen Orten. Lygia Clark ist später raus aus dem Museum, etwa mit ihren Gruppenperformances, die sie in Paris gemacht hat.

Waren diese Performances die Spätphase ihres Werks?

Vielmehr eine Zwischenphase, die Spätphase ist ihr Therapeutisches Werk. Vorher hat sie aber noch die sogenannten sensorischen Objekte entwickelt, bei denen sie einfache Materialien nutze: Steine, Plastiktüten, Muscheln oder einfach Luft und Wasser. Damit schuf sie Objekte, die man fühlen, hören, riechen sollte. Die Gruppenperformances entstanden dann Anfang der 70er-Jahre, als Clark wegen der brasilianischen Militärdiktatur ganz nach Paris übersiedelte. Beides, die sensorischen Objekte wie die Performances, waren auch eine Reaktion ist auf die politische Situation in Brasilien, ein Rückbezug auf sich selbst, auf die eigenen Empfindungen.

© Cultural Association “The World of Lygia Clark” (Ref. 64087)

Ihre Performances – etwa der „Tunnel“, ein Schlauch, in dem sich zwei oder mehr Menschen aneinander vorbeiwinden wie in einem Geburtskanal – werden in der Neuen Nationalgalerie von Performern aufgeführt.

Es geht ihr dabei um den Kollektivkörper, um eine Gruppenerfahrung, das Verlassen und Vertrauen aufeinander. Bei einigen Performances dürfen die Besucher auch mitmachen. Wir sind begeistert, wie gut das angenommen wird. Diesen partizipativen, interaktiven Charakter, der für Lygia Clarks Werk so essentiell ist, wollten wir in der Ausstellung unbedingt sichtbar machen. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wobei es eine Herausforderung war, sichtbar zu machen, welche Sachen Besucherinnen anfassen dürfen und welche nicht.

Warum also kann es für heutige Besucherinnen und Besucher lohnend sein, sich mit Lygia Clark zu beschäftigen?

Ihre Kunst versucht, die Sinne anzuregen, Menschen zusammen und zum Agieren zu bringen. Sie hat eine sehr soziale Komponente. Es geht darum, Gefühle zu erwecken, Gemeinschaft zu kreieren, sich selbst zu spüren und zu erkunden. Ich glaube, die Reaktionen des Publikums zeigen, dass das als interessant wahrgenommen wird, gerade in unserer so visuellen, durch Medien geprägten Welt. Und das ist es auch, was ihr Werk so unglaublich aktuell macht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: