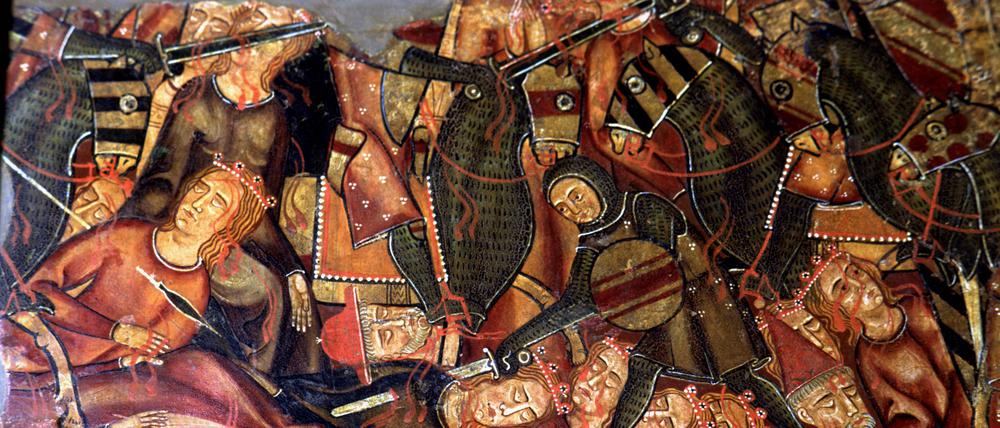

© IMAGO/Heritage Images

Die Hunnen kamen – aber woher?: Ursprung des gefürchteten Reitervolks untersucht

Sie versetzten Europa in Angst und Schrecken und lösten Fluchtbewegungen aus, die den Kontinent bis heute prägen. Jetzt beleuchten Genanalysen die Herkunft der Hunnen.

Stand:

Die Geschichte geht so: Um das Jahr 370 n. Chr. fällt plötzlich ein Reitervolk aus Ostasien erst in Ost-, dann in Mitteleuropa ein. Mit außergewöhnlicher Brutalität, so die Legende, erobern sie innerhalb weniger Jahrzehnte riesige Gebiete, gelangen bis nach Gallien, Konstantinopel und Italien und zwingen germanische Völker wie die Vandalen und die Goten zur Massenflucht. Sogar zum Zusammenbruch des römischen Imperiums tragen sie bei.

So weit, so bekannt. Nur fehlt der Erzählung der Anfang. Woher kamen diese Krieger, die keine schriftlichen Zeugnisse hinterließen? Aus Kasachstan oder eher aus der Türkei? Welchem Volk oder welchen Völkern gehörten sie an? Stammten sie tatsächlich, wie vermutet, von den Xiongnu ab, obwohl deren Reich in der mongolischen Steppe schon 300 Jahre vorher zusammenbrach?

Diverses Volk

Diesem „Mysterium der Hunnen“ ist jetzt ein deutsch-österreichisches Forschungsteam nachgegangen, indem es Erbgutreste aus Gräbern von 370 Menschen analysierte, die in einem Zeitraum von etwa 200 v. Chr. bis zum 6. Jahrhundert n. Chr. in der mongolischen Steppe, im Karpatenbecken und Zentralasien gelebt hatten.

Demnach waren die Menschen, die in dieser Zeit in der eurasischen Steppe lebten, genetisch sehr vielfältig, was die Abstammung von einem einzigen Volksstamm eher unwahrscheinlich macht. Vielmehr deuten die Genanalysen, die das Team um Guido Alberto Gnecchi-Ruscone vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig auch mit archäologischen Befunden abglich, auf einen gemischten Ursprung der hunnenzeitlichen Bevölkerung hin. Es gebe keine Hinweise auf eine große, in der Steppe lebende homogene Abstammungsgemeinschaft, die während dieser Zeit im Karpatenbecken lebte.

Die Daten deuten eher „auf einen komplexeren Prozess der Mobilität und Vermischung hin als auf eine einmalige Fernwanderung“ aus der mongolischen Steppe bis hinein nach Europa, schreiben die Forschenden.

Auch mongolische Wurzeln

Doch völlig falsch ist die Vermutung nicht, dass es eine Verbindung zwischen den Hunnen und den Xiongnu besteht. Das Erbgut einiger der untersuchten Individuen, die zur Zeit der Hunnenüberfälle und danach gelebt hatten, gehörte tatsächlich zu einer Abstammungslinie, die sie mit den Eliten des Xiongnu-Reichs in der Mongolei teilen. Das heißt, auch wenn nicht alle Hunnen, die nach Europa einfielen, Nachfahren der Xiongnu waren, stammten wohl immerhin einige von ihnen ab, heißt es in der im Fachblatt „PNAS“ veröffentlichten Studie.

Ob auch der Hunnenkönig Attila, der zwischen 435 und 440 n. Chr. plündernd durch halb Europa zog, ein Xiongnu-Abkömmling gewesen sein könnte, ist offen. Sein Grab, das mal in Österreich, Ungarn, Deutschland oder gar der Schweiz vermutet wird und in dem natürlich viel Beutegold und -silber vermutet wird, wurde nie gefunden. Von der kurzen Herrschaft der Hunnen in Europa blieb nicht viel übrig. Nach Attilas Tod zerfiel das Reich. Was blieb, war der Schrecken der Europäer vor „barbarischen“ Überfällen aus dem Osten.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: