© Niklas Elmehed / Nobel Prize Outreach

Medizin-Nobelpreis für Immunologen: „Sicher fühlen sich manche übergangen – aber diese drei waren die Pioniere“

Wie unterscheidet das Immunsystem zwischen Freund und Feind? Drei Immunologen haben entscheidende Wächterzellen gefunden. Ihre Entdeckung hilft, Autoimmunerkrankungen besser zu therapieren.

Stand:

Was gehört zu mir und was ist gefährlich? Was ist Freund – und was Feind? Jeden Tag muss unser Immunsystem diese lebenswichtige Entscheidung treffen.

Das ist nicht leicht, denn manche Viren oder Bakterien tarnen sich und ähneln unseren eigenen Körperzellen. Wenn das Immunsystem dabei Fehler macht, kann es passieren, dass es eigene Organe oder Gewebe angreift. Die Folge sind dann Autoimmunerkrankungen wie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Rheuma oder Multiple Sklerose.

Lebenswichtiger Schutzmechanismus

Der Nobelpreis für Medizin 2025 geht an drei Forschende, die etwas Grundlegendes über unser Immunsystem herausgefunden haben: Mary Brunkow, Fred Ramsdell (beide USA) und Shimon Sakaguchi (Japan) entdeckten, wie der Körper verhindert, dass das Immunsystem sich selbst angreift – ein Schutzmechanismus, die sogenannte periphere Immuntoleranz.

Shimon hat bereits alle Preise abgeräumt mit seiner Arbeit, es fehlte nur noch der Nobelpreis.

Andreas Radbruch, Immunologe am Deutschen Rheumaforschungszentrum in Berlin

„Ich bin ein bisschen überrascht, aber auch überglücklich über diese Entscheidung: Besser spät als nie“, sagt der deutsche Immunologe Andreas Radbruch. „Besonders freut mich, dass so ein bescheidener, sympathischer Forscher wie Shimon Sakaguchi ausgezeichnet wurde – er ist eine herausragende Persönlichkeit.“ Radbruch, der am Deutschen Rheumaforschungszentrum in Berlin forscht und selbst eine Koryphäe auf dem Gebiet der Autoimmunität ist, hat den japanischen Wissenschaftler über die Jahre immer wieder auf Kongressen kennengelernt. „Shimon hat bereits alle Preise abgeräumt mit seiner Arbeit, es fehlte nur noch der Nobelpreis.“

Der erste Durchbruch

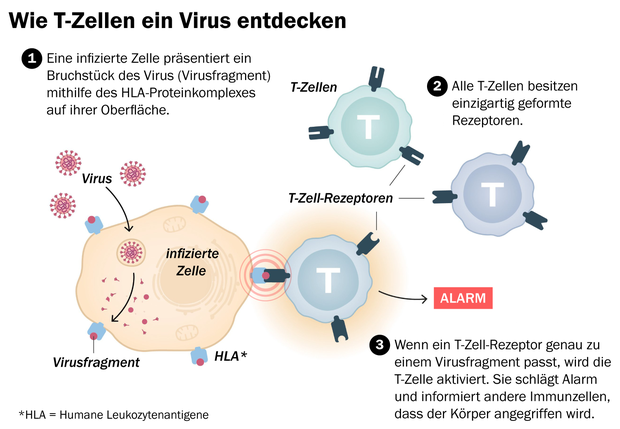

Der japanische Forscher erkannte bereits 1995, dass es im Körper spezielle Immunzellen gibt, die Angriffe des Immunsystems auf den eigenen Körper verhindern. Diese Zellen heißen regulatorische T-Zellen, kurz Tregs. Man kann sie sich vorstellen wie eine Art innere Polizei, die andere Immunzellen überwacht und stoppt, wenn sie gegen körpereigenes Gewebe vorgehen wollen.

© Quelle: www.nobelprize.org, Bearbeitung: Tsp/Bartel

Das Immunsystem muss zwischen Millionen eigenen und unendlich vielen fremden Strukturen unterscheiden können – eine auf den ersten Blick unmögliche Aufgabe. Vor Sakaguchis Entdeckung wusste man, dass die Immunzellen im Thymus, einem Organ unter dem Brustbein, quasi ein Trainingslager durchlaufen – wer körpereigene Strukturen angreift, wird aussortiert. „Aber das ist nur die halbe Geschichte, denn das Training im Thymus kann nicht perfekt sein“, erklärt der Immunologe Wolfgang Schamel, der an der Universität Freiburg die Regulation von T-Zellen erforscht. In jedem von uns zirkulieren daher Immunzellen, die eigentlich gegen den Körper gerichtet sind. „Diese autoaggressiven Immunzellen werden fortlaufend von den Tregs in Schach gehalten“, sagt Schamel. „Und das ist eine Entdeckung, die wirklich den Nobelpreis verdient hat.“

Der zweite Durchbruch

Im Jahr 2001 entdeckten Mary Brunkow und Fred Ramsdell ein entscheidendes Schaltelement im Immunsystem: das Gen Foxp3. In Experimenten mit Mäusen fanden sie eine Mutation in genau diesem Gen und konnten zeigen, dass der Defekt die Tiere anfällig für schwere Autoimmunreaktionen machte. „Erst seit wir das Foxp3-Gen kennen, können wir die Tregs überhaupt identifizieren und uns sicher sein, dass es sie gibt“, erklärt Wolfgang Schamel.

Die Forschenden fanden später heraus, dass Veränderungen in diesem Gen auch beim Menschen zu einer schweren Autoimmunerkrankung führen können: Sie verursachen das IPEX-Syndrom, eine seltene, angeborene, lebensbedrohliche Erkrankung. Sie betrifft fast ausschließlich Jungen, bei denen das Immunsystem ungebremst praktisch den gesamten Körper angreift: Darm, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse, Haut.

Zwei Jahre später gelang es Sakaguchi schließlich, alle Puzzlestücke zu verbinden: Er bewies, dass Foxp3 notwendig ist, damit sich die wichtigen Wächter-Zellen überhaupt entwickeln können. Ohne sie verliert das Immunsystem die Kontrolle und beginnt, den eigenen Körper zu bekämpfen.

Wie bewegt Sakaguchi auf die Auszeichnung reagierte, berichtete der Sekretär der Nobelversammlung, Thomas Perlmann. Er konnte am frühen Morgen den Immunologen telefonisch erreichen. Dieser habe sich gerade im Labor befunden, berichtete Perlmann. Sakaguchi habe unglaublich dankbar und „sichtlich bewegt“ geklungen und die Auszeichnung als große Ehre bezeichnet.

Nur einer ging ans Telefon

Die Entscheidung des Nobelkomitees, Mary Brunkow und Fred Ramsdell zusammen mit Sakaguchi auszuzeichnen, bezeichnet Radbrauch als „außerordentlich weise“, denn sie hätten mit der Entdeckung des Foxp3-Gens die entscheidende Ergänzung beigesteuert. „Seither gab es umfangreiche weitere Forschung auf dem Gebiet, und sicher ärgern sich nun manche und fühlen sich übergangen. Aber diese drei waren damals Pioniere.“

Der Immunologe Shimon Sakaguchi, so erzählt es Radbruch, sei mit seiner Erforschung der T-Zell-Regulation zunächst gegen den Strom geschwommen. Damals hatte es gerade eine vermeintliche Entdeckung von unterdrückenden Immunzellen gegeben, die sich dann aber als Irrtum herausstellte. Entsprechend herrschte Skepsis, als Sakaguchi seine Ergebnisse präsentierte, die er deshalb zunächst nicht in den großen prestigeträchtigen Fachmagazinen veröffentlichen konnte. „Aber Shimon hat seine Forschung unbeirrt durchgezogen“, erinnert sich Radbruch. Die Ergebnisse wurden reproduziert und haben sich schließlich durchgesetzt.

Die Entdeckungen haben schon praktische Auswirkungen: Derzeit laufen über 200 klinische Studien, in denen Tregs getestet werden. Es geht um:

- neue Therapien gegen Autoimmunerkrankungen: Heute wird daran geforscht, regulatorische T-Zellen therapeutisch einzusetzen, um Asthma, Rheuma, Darmentzündungen wie Morbus Crohn oder Hautkrankheiten wie Psoriasis oder andere Krankheiten zu behandeln.

- verbesserte Transplantationen: Diese Zellen könnten helfen, Abstoßungsreaktionen nach Organtransplantationen zu verhindern.

- in der Krebstherapie: Umgekehrt versucht man bei Krebs, diese „Bremse“ des Immunsystems gezielt zu lösen, damit Immunzellen den Tumor besser erkennen und angreifen können.

Die Arbeit der drei nun ausgezeichneten Immunologen habe das gesamte Forschungsfeld verändert, sagt Radbruch. „Es war immer klar, dass es etwas geben musste, was das Immunsystem davon abhält, den eigenen Körper anzugreifen.“ Mit der Entdeckung der regulatorischen T-Zellen sei klar geworden, dass die Zellen des Immunsystems aufeinander „aufpassen“. Ähnliche Wechselwirkungen habe man inzwischen zwischen anderen Immunzellen entdeckt: „Früher haben wir uns nur die einzelnen Zellen angeschaut, jetzt betrachten wir eher das ganze System.“

Anders als Sakaguchi gingen die beiden anderen, Preisträger, Brunkow und Ramsdell, nicht ans Telefon, als das Nobelkomitee bei ihnen anrief. Vielleicht, weil sie auf stumm geschaltet waren, um in Ruhe forschen zu können? Denn warum die Regelkreise des Immunsystems bei aller Raffinesse manchmal doch versagen und Autoimmunkrankheiten entstehen, ist noch längst nicht verstanden. „Für Immunologen wird es noch einige Nobelpreise geben“, sagt Radbruch. (mit Kix)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: