© Quan Gan und Mitsuo Suga

Überraschung im Gehirn: So könnten unsere Nervenzellen wirklich aussehen

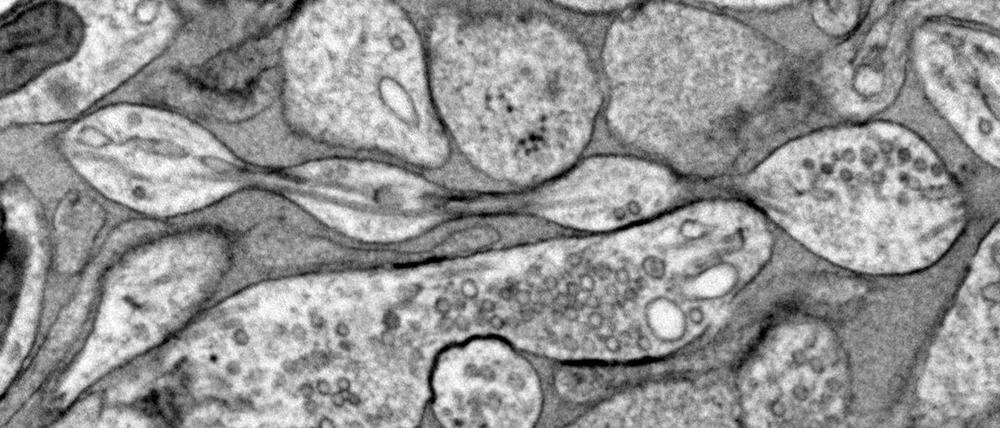

Nervenbahnen sind komplexer, als wir dachten. Forscher decken eine perlenartige Struktur auf, die vielleicht entscheidend fürs Denken und neurologische Erkrankungen ist.

Stand:

In jedem beliebigen Schulbuch und jeder wissenschaftlichen Veröffentlichung werden Nervenzellen gleich dargestellt: ein verzweigter Zellkörper, aus dem ein langer Strang hervorgeht. Dieser Strang ist das Axon, das elektrische Signale weiterleitet und der Kommunikation mit anderen Neuronen dient.

Aber vielleicht sehen die Nervenbahnen doch ganz anders aus, zumindest in Mäusegehirnen. Eine im Fachmagazin „Nature Neuroscience“ veröffentlichte Studie legt nahe, dass die natürliche Form von Axonen nicht einem perfekten Rohr, sondern eher einer Perlenkette gleicht. Unabhängige Forschende sind allerdings nicht überzeugt.

Axone sind die Kabel, die unser Gehirngewebe verbinden. Sie ermöglichen Lernen, Erinnerung und andere Funktionen.

Shigeki Watanabe, Zellbiologe an der Johns Hopkins University School of Medicine

„Axone sind die Kabel, die unser Gehirngewebe verbinden. Sie ermöglichen Lernen, Erinnerung und andere Funktionen“, erklärt Shigeki Watanabe von der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore. Die Struktur der Nervenzellenfortsätze zu verstehen, sei wichtig für das Verständnis der Signalübertragung im Gehirn, betont der Forscher. Denn sie beeinflusst auch die Geschwindigkeit der Signalweiterleitung.

Bisher war zwar bekannt, dass Axone nur gelegentlich perlenartige Verdickungen ausbilden können. Doch die aktuelle Untersuchung zeigt, dass die perlenähnliche Form im Mäusegehirn den Normalfall bei Nervenbahnen darstellen. Bei den Untersuchungen fehlte die isolierende Hülle aus Myelin, die die Axone umgeben.

Watanabe hat auch eine Erklärung dafür, dass diese Strukturen bislang nicht entdeckt worden sind: Er und seine Kollegen haben die Proben in flüssigem Stickstoff eingefroren. „Normalerweise verwenden Forscher Chemikalien, um Proben für die Elektronenmikroskopie zu verarbeiten und entwässern diese Gewebe dann – was so ist, als würde man aus einer Weintraube eine Rosine machen“, sagt der Studienleiter. „Aber bei der Kryokonservierung ist es so, als würde man eine gefrorene Weintraube herstellen. Man kann die eigentliche Form bewahren.“

Ein Elektronenmikroskop muss verwendet werden, weil die untersuchten Strukturen weit unterhalb der Auflösung von Lichtmikroskopen liegen. Die Verdickungen der Axone haben einen Durchmesser von etwa 200 Nanometern (Millionstel Millimetern), die schmaleren Stellen von 60 Nanometern.

Beeinflusst die Struktur die Signalübertragung?

Die Studienautoren stellen sogar die Annahme auf, dass die perlenartige Struktur beeinflusst, wie schnell und präzise die Zelle ihre Signale abfeuert. Das analysierte das Team zunächst in Computermodellen, die ergaben, dass die Verdickungen mit Eigenschaften der Axonmembran erklärt werden können. Anschließend führten die Forschenden Experimente an Nervenzellen von Mäusen durch.

Wenn die Wissenschaftler die Axone mit elektrischen Impulsen in einer hohen Frequenz stimulierten, wurden die Verdickungen im Durchschnitt um acht Prozent länger und um 17 Prozent breiter. Durch die Stimulation nahm die Konzentration von Cholesterin in den Axonmembranen um etwa 45 Prozent ab. Dadurch sinke die Steifheit der Membranen, sie würden beweglicher, erklären die Studienautoren.

Doch als sie Cholesterin ganz aus der Zellmembran entfernten, wurden die Verdickungen eher kleiner. Allein am Cholesterin kann es also nicht liegen; der genaue Mechanismus muss noch aufgeklärt werden. Interessanterweise wird die Alzheimer-Krankheit mit einer Fehlregulierung des Cholesterinspiegels im Gehirn in Verbindung gebracht.

Die Wissenschaftler stellten fest, dass Axone mit Perlenstruktur die Nervenimpulse schneller leiteten als röhrenförmige Axone – aber nur, wenn das Verhältnis der Länge zur Breite der Verdickungen etwa 1,7 zu 1 betrug. Höhere und niedrigere Werte hätten eine geringere Geschwindigkeit zur Folge, schreiben die Studienautoren.

Beeinflusst die Perlenbildung meine Denkprozesse? Das würde jeder gerne wissen.

Joshua Zimmerberg, Biophysiker am National Institutes of Health

Einige Experten sind von den Ergebnissen nicht überrascht. Pramod Pullarkat, Biophysiker am Raman Research Institute, sagte gegenüber dem Fachmagazin „Science“, dass es „sehr gut“ sein könne, dass die Perlenform der normale Zustand von Axonen ist. Der Evolutionsbiologe Pawel Burkhardt von der Universität Bergen glaubt, dass die Perlenbildung über Millionen Jahre entstanden sei und wahrscheinlich einen funktionalen Zweck habe.

Nebeneffekt der Zellschädigung

Andere Experten sind deutlich skeptischer. Sie argumentieren, dass die entdeckten Perlen ein Nebeneffekt der Zellschädigung sind. „Während das Schnellgefrieren ein extrem schneller Prozess ist, kann während der Manipulation der Probe etwas passieren, das ebenfalls die Perlenbildung verursacht“, sagt der Neurowissenschaftler Pietro De Camilli von der Yale School of Medicine, der nicht an der Studie beteiligt war, gegenüber „Science“.

Der Zellbiologe John Heuser von der Washington University School of Medicine in St. Louis glaubt ebenfalls, dass die Wulstbildung ein Artefakt des Präparationsprozesses sei. „Axone können so aussehen (...), aber sie können sich auch davon erholen und wieder wie normale Röhren aussehen“.

Letztendlich „öffnen diese Ergebnisse die Tür“ für ein besseres Verständnis aller verschiedenen Arten von Axon-Perlen, sagt der Biophysiker Joshua Zimmerberg von den National Institutes of Health. Aber für ihn bleibt die Frage noch offen. „Beeinflusst die Perlenbildung meine Denkprozesse? Das würde jeder gerne wissen.“

Vielleicht könnte er irgendwann eine Antwort darauf bekommen. Das Watanabes Team will nun untersuchen, wie sich bei Demenz und anderen neurodegenerativen Erkrankungen die Struktur der Axone ändert, vor allem im Hinblick auf die Perlenbildung. (mit dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: